Опубликовано: 06 февраля 2023 года

В Небольшом драматическом театре — череда премьер: свои работы показывают молодые режиссеры, выпускники курса Льва Эренбурга в РГИСИ. Их одноактные спектакли, поставленные с участием артистов НДТ под руководством мастера, не похожи друг на друга, и постулаты эренбургской школы воплощаются в них по-разному. Сегодня в гостях у «Культуры Петербурга» режиссер спектакля «Магазин» Артём Злобин.

Расскажи немного о себе — как ты оказался на курсе Эренбурга?

Сам я из Новосибирска, где, учась в школе, довольно долго занимался в театральной студии и очень хотел связать свою жизнь с актерской или режиссерской деятельностью. Но на момент поступления в вуз мне было 17 лет, а с таким жизненным опытом на режиссуру вряд ли поступишь. Так думал я, но Лев Борисович, невзирая на мой возраст, рискнул и взял меня на курс, чему я безмерно рад и благодарен. Нисколько не жалею что слетел с туров в Москве, где тоже пробовал поступать, потому что театр Эренбурга из всех вариантов — был самым выигрышным для меня. Я горжусь тем, что я тут.

До поступления ты что-то знал о нём?

Конечно. Я не видел спектакли вживую, но я видел в записи отрывки из «Грозы» и «Вассы». Кроме того, я много слышал о Льве Борисовиче от театроведов и критиков, он приезжал в Новосибирск с мастер-классами. Все говорили, что он такой радикальный, физиологичный, натуралистичный в своем творчестве, не без опаски так говорили. А мне как раз это всегда было интересно, я всегда любил это в театре. Сентиментальный, романтизированный театр — это вообще не моя история. А тут мы как-то сразу сошлись в плане эстетики. А потом, уже во время учебы, и в киношных предпочтениях.

Например?

Ну, нам обоим нравится, к примеру, Триер, Бергман. Когда ты на одной волне с мастером, это очень круто. Ему нравится, и я понимаю, это мое. Лев Борисович постоянно советовал нам разные книги, фильмы. Мне кажется, ни в одной мастерской такого нет: когда мастер может разбирать с курсом, к примеру, Достоевского, часов шесть, а потом какую-нибудь песню Хаски, и тоже часов шесть. И вот сидишь и докапываешься, пытаешься понять, что автор имел в виду, что заложил — и ты захвачен этим совершенно.

Что главное ты вынес для себя из школы Эренбурга?

В первую очередь, это, конечно, метод действенного анализа и подробнейшая работа с текстом, умение задавать вопросы к каждому слову, которое написал автор, умение мыслить, как говорит Лев Борисович, «не с первой полки», чтобы решение было неожиданным и парадоксальным, как в хорошем кино. Второе — это определенная степень внутренней смелости и отсутствие ханжества. Он учит смотреть на проблему с разных сторон, забираться вглубь и не бояться откровенности, потому что театр — это же и есть личное переживание актера и режиссера, которое он транслирует со сцены. На зханятиях по актерскому мастерству Эренбург всегда говорил о своем опыте и нам это прививал: апеллировать к себе, к своей жизни и приносить это на площадку. Потому что люди на сцене, как ни крути, это не только герои пьесы — это мы со своим опытом. И в первую очередь на сцене интересен этот конкретный человек, его мысли и чувства, а не то, какой костюм или маску он на себя надел. Да, все работают по-разному, но, мне кажется, в случае с НДТ это какая-то отличительная его черта. И еще, что для меня здесь важно — это свобода выбора. Мастер всегда нам разрешал всё. Мы приносили и играли, что хотели. Лев Борисович говорит: можно всё, важно во имя чего. И для режиссеров, мне кажется, это особенно ценно и важно — иметь возможность искать и выбирать, а не ставить по методичке: семестр Чехова, семестр Горького.

Тем не менее, я знаю, что материал для твоих дипломных спектаклей мастер утверждал не так уж просто. Как было с «Магазином»?

Это правда, в отличие от студенческих этюдов, в дипломных постановках он одобрял не всё. «Магазин» он сначала забраковал, сказал, это вербатим, потоки текста двух героинь, документальная проза. И главный вопрос в связи с этим: как перенести историю на сцену, чтобы она не стала просто «говорильней». Плюс его смущал национальный вопрос: героини казашки, а мы делаем с русскими актрисами. Но меня как раз это не смущало — я сразу понимал, что это должна быть небытовая, фантасмагоричная история, и что точно нельзя ее делать один к одному. Невозможно (да и не нужно) актрисам изображать казашек и показывать на сцене все ужасные натуралистичные подробности. В театре нужно искать форму.

В НДТ главный принцип работы — максимальное обострение предлагаемых обстоятельств. «Магазин» — такая пьеса, что в ней изначально все обострено до предела. Как получилось решить такой непростой материал?

Искать контрапункт, парадокс, что мы и пытались показать. Текст Олжаса Жанайдарова прекрасен, я им восхищаюсь, но в качестве прозы это интересно, а на сцене не хватает какой-то драматургии, линии развития персонажей. Поэтому мы немного изменили историю, сконцентрировав внимание только на взаимоотношениях двух героинь. Конечно, мне очень помогали актрисы — Ольга Альбанова и Анна Шельпякова (к которым позже присоединился и Михаил Тараканов). Им сразу понравился материал, и мы много времени провели в совместном поиске, разговаривали, слушали музыку, а потом из этого рождались образы спектакля. Мы не разбирали его логически и математически — мы отталкивались прежде всего от метафор и ощущений.

Поэтому и возникла сказочная тема?

В том числе. Мы поняли, что сказка может помочь создать небытовую структуру вокруг очень бытового текста. Москва — это волшебный город, город-мечта, который может чудесным образом изменить жизнь, осуществить и другие мечты… Так, из ассоциаций, возникла история Шахерезады, которая начинает и заканчивает эту страшную сказку.

Насколько для тебя «Магазин» — про национальности?

Для меня это не главная линия, это один из слоев. В пьесе неизбежно есть социальный и национальный контекст. Автор сам родом из Казахстана и рассказывает нам честную историю про дискриминацию мигрантов. Меня эта тема тоже волнует и будоражит, но я бы не хотел, чтобы она была в спектакле доминирующей. Однако, мы не могли обойти национальный вопрос, и первые пятнадцать минут действия — это злая сатира. Но весь спектакль, повторюсь, далеко не только об этом.

Спепктакль производит очень сильное впечатление, и кто-то из зрителей неизбежно выходит с ощущением, что зло порождает зло и оно беспросветно, так?

Когда мы учились, у нас было такое понятие «зажечь свечу» в конце, дать надежду. Лев Борисович сказал, в этом спектакле «свеча» в том, что зритель получает адское отвращение ко всему, происходящему на сцене и понимает, так жить нельзя. По факту в нашем спектакле мир стал хуже. Кого-то спектакль прибивает, понимаю, и кто-то против такой схемы, но однозначно оптимистичный финал здесь был бы надуман. Мир сложный. Наше послание бескомпромиссное и беспросветное, но что поделать.

Главные роли в спектакле играет твой педагог Ольга Альбанова и уже состоявшаяся актриса труппы Анна Шельпякова. Как тебе работалось с ними?

Еще в процессе обучения я понял, что безумно Ольгой восхищаюсь, и мне захотелось сделать материал с ней. Конечно, был страх брать в постановку педагога, с которым ты потом должен разговаривать и взаимодействовать как бы на другом уровне, без дистанции, но у нас получилось. Мы смогли увлечь друг друга этой историей.

Как, по-твоему, сложно будет тебе в будущем работать с актерами другой школы?

Боюсь, что да. Небольшой драматический театр — это сотворчество, семья и этим он мне дорог. Здесь каждый приносит свое, все сочиняют свои миры. Конечно, так будет не в каждом театре, но хороший режиссер должен уметь работать и по партитуре тоже. Посмотрим. Я ведь еще и сам играю в НДТ и очень рад, что появилась эта возможность — заниматься и тем, и тем. Режиссер должен играть, чтобы понимать актерскую природу, и это прекрасный тренинг для меня, тем более в компании таких сильных артистов. Я рад тем ролям, что у меня есть здесь сейчас, надеюсь, появятся и новые.

Твой любимый спектакль в НДТ?

Это сложный вопрос! Я очень люблю «Ю», могу смотреть его бесконечно. Для меня это блестящий пример ансамблевого спектакля, где на сцене десять человек, и ты следишь за каждым, тебе интересно. И жонглирование жанрами: когда ты смеешься, а потом неожиданно начинаешь плакать. Еще люблю старые спектакли «Мадрид», «Оркестр», «На дне» и всего Достоевского. Правда, в «Преступлении и наказании» я играю и так говорить, наверное, было бы не очень скромно.

Беседовала Мария Долматова

Ближайшие премьерные показы спектакля «Магазин»:

- 8 и 10 февраля

- 29 и 29 марта

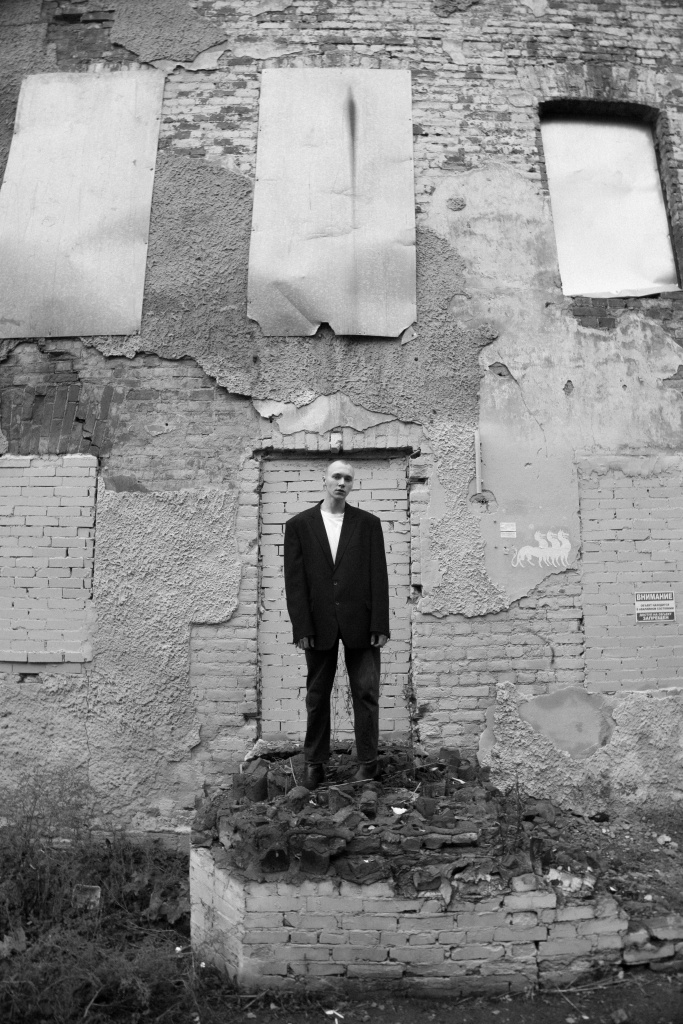

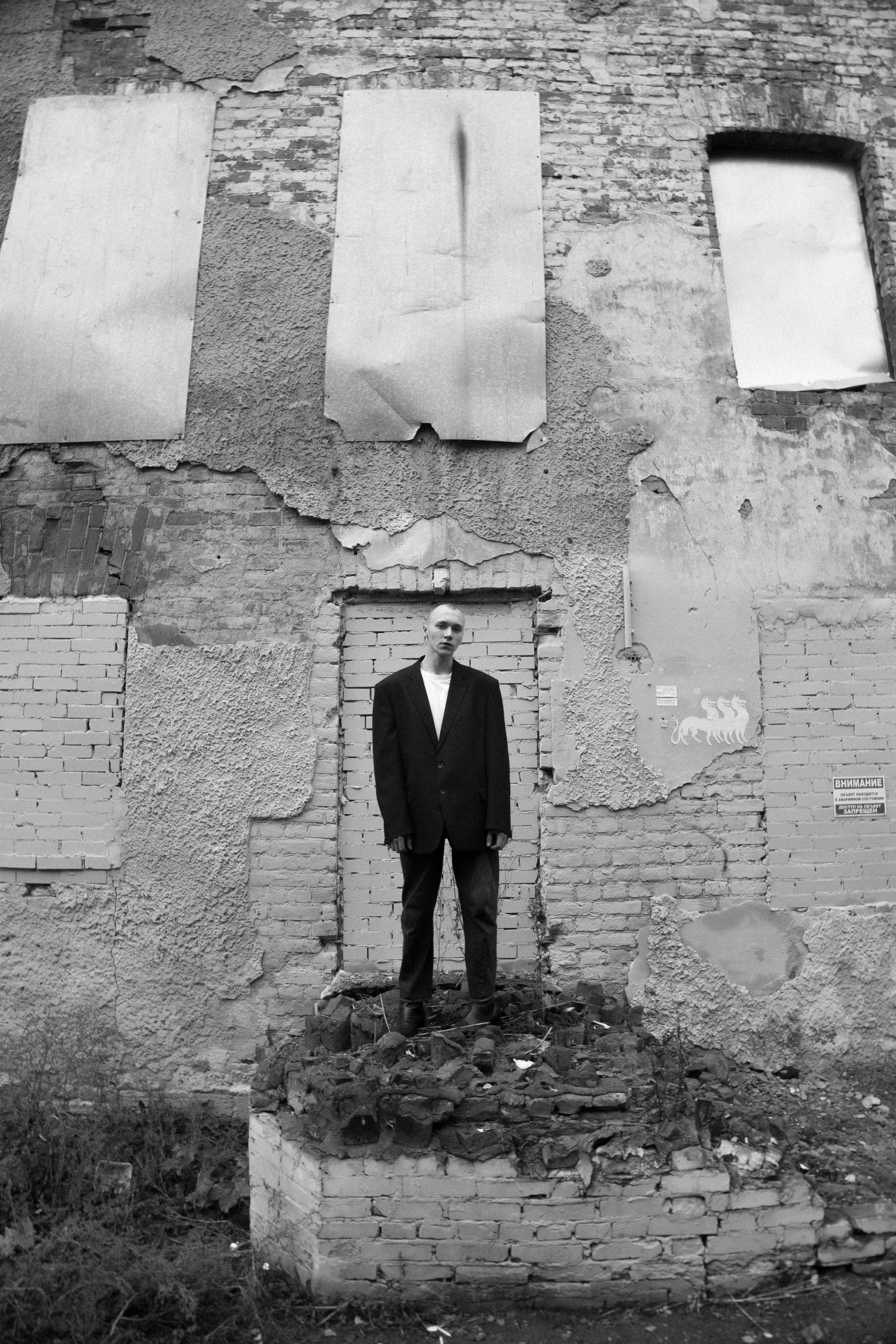

Фото режиссера — Анастасия Виноградова

Фото из спектакля — Елена Батурина

Артем Злобин

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться