Опубликовано: 27 февраля 2023 года

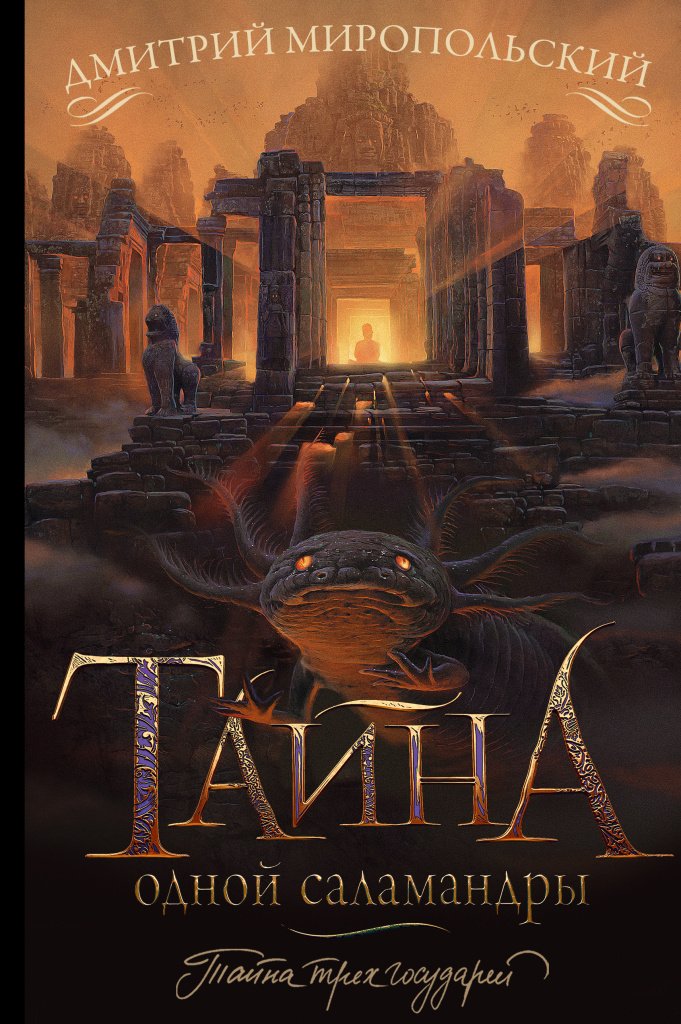

Дмитрий Миропольский — автор бестселлеров «1814/Восемнадцать-четырнадцать», «Тайна трех государей», «Тайна двух реликвий», «1916/Война и мир», лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». В издательстве АСТ вышла заключительная часть его трилогии — «Тайна одной саламандры», написанная в жанре infotainment. «Культура Петербурга» узнала, как во всем этом помогает ему родной город.

— Почему из всех жанров вы для себя как для писателя выбрали infotainment*? Чем он вас привлек и продолжает привлекать?

- Инфотейнмент эффективен в рекламе и маркетинге. Я уже лет пятнадцать использую приём в своих приключенческих романах и не возражаю, когда меня называют родоначальником инфотейнмента в литературе. Можно услышать, что Жюль Верн ещё полтораста лет назад делал то же самое, но это не так: у нас принципиально разные подходы. Он использовал информацию из разных областей науки для украшения приключенческих сюжетов, а я использую приключенческие сюжеты для украшения научной информации, которая интересна мне — и, как выясняется, довольно широкой аудитории. Впрочем, ничто не ново: задолго до возникновения термина «инфотейнмент» схожие приёмы применяли советские академики Обручев и Казанцев. Но их тянуло в научную фантастику. А приключения моих героев совершенно реальны.

Приключенческий жанр — великолепный полигон для инфотейнмента. Герои романов «Тайна трёх государей», «Тайна двух реликвий» и «Тайна одной саламандры» не просто разбираются с проблемами, жизненно важными для нынешнего человечества, но и совершают поступки, и делают открытия, после которых мир точно не будет прежним. А читатели получают в ярком фантике приключенческих романов солидный массив сведений о священных артефактах, об истории народов, стран и религий, о тайных организациях и подвигах спецназа, о разногласиях в научном мире по ключевым вопросам и об открытиях, возникающих на стыке наук…

— «Тайна одной саламандры» — заключительная часть трилогии. Вы сразу знали, чем завершите эту историю? Или же вы определились с тем, какой будет концовка, только подобравшись к третьему тому?

- Во-первых, трилогия вполне может стать тетралогией и так далее. Герои получились живыми, выразительными, многоплановыми, им ещё многое по плечу. Во-вторых, любая хорошая история, как и сама история человечества, не заканчивается, когда закончена книга: последняя точка означает лишь окончание очередного эпизода. Жизнь продолжается, и в ней всегда есть место новым хорошим сюжетам. В-третьих, я был бы плохим автором, если бы, садясь писать книгу, не знал, чем она закончится. От пункта, А в пункт Б можно пройти множеством прямых или запутанных путей, но старт и финиш должны быть известны.

На сегодня «Тайны» — действительно трилогия, но есть ещё несколько серьёзнейших вызовов, с которыми столкнулось современное человечество; есть вопросы, на которые придётся ответить, — и мои герои вполне способны принять в этом участие. Кстати, сюжет «Тайны одной саламандры» я сложил для кино в 2007 году — на несколько лет раньше, чем сюжеты «Тайны трёх государей» и «Тайны двух реликвий», — но получилось так, что сначала вышли те два романа, и только в 2022 первый сюжет стал основой третьей книги.

— Сколько времени занимает работа над романом — от идеи до последней точки в рукописи? И как приходят к вам идеи для будущих книг? Как вы готовитесь к их написанию?

- На вопрос о затратах времени всегда трудно отвечать, потому что сперва надо разобраться в том, что подразумевается под работой над романом. Я уже сказал, что «Тайна одной саламандры» вышла из печати через 15 лет после готовности сюжета. И это не предельный срок: у меня и у других авторов есть примеры большего разрыва между появлением сюжетной конструкции и появлением книги.

Технически 600-страничный роман пишется от полугода до года, хотя срок зависит от множества факторов, поэтому может и сокращаться, и увеличиваться. Помимо прочего, книгу ведь надо не только написать, но и донести до читателей, а это не самая простая задача.

Насчёт идей — в моём случае проблема невеликая. Как писал Илья Ильф: «Стаи идей носились в воздухе». Профессия писателя — это профессия рассказчика. Когда умеешь сочинять и рассказывать хорошие истории, дело только за аудиторией, а темы всегда найдутся. Подготовка к работе над книгой — это сбор материала, особенно важный для инфотейнмента; подбор стилистических приёмов, поиск поворотных событий и так далее, то есть создание того изменчивого мира, в котором будут жить и действовать герои.

— А как в этом всем участвует Петербург? Ваш родной город — помогает или «мешает» порой писать?

- Город — помогает, конечно. Его невозможно сделать героем книги: всё же драматургия — это человеческие истории. Но как роскошная декорация для захватывающих событий прошлого и настоящего, и даже как соучастник или хотя бы свидетель этих событий — Петербург для меня вне конкуренции.

Скажем, в романе «Тайна трёх государей» использован сюжет, который мог сложиться только в Петербурге и нигде больше. А если роман историко-приключенческий — про того же графа Фёдора «Американца» Толстого, или про гвардейского офицера Владимира Дубровского, или про молоденького Владимира Маяковского и убийство Распутина, — действие происходит в Петербурге по определению, просто в силу исторической достоверности того, что я пишу.

Столько всего случилось на невских берегах, столько замечательных людей жили здесь, столько памятников истории и архитектуры окружают меня каждый день в городе и дома… В такой атмосфере, в таком мощном энергетическом поле — только писать и писать.

— Какие любимые места у вас в городе?

- Наверное, как житель Ленинграда-Петербурга минимум в четвёртом поколении я никого не удивлю любовью к архитектуре северного модерна, где бы ни стояли здания в этом стиле. Но всё же я вырос и бóльшую часть жизни живу в центре города. Мои родные места — вокруг да около Таврического сада, и в целом — полоса между Невой и Невским проспектом от Марсова поля до Смольного и обратно. Здесь я всегда стараюсь ходить пешком: такие прогулки — сами по себе большое удовольствие, которое не приедается.

— Под Петербургом разворачиваются события фильма «1814». Похож ли процесс написания романа с процессом написания сценария? В чем существенная разница для вас?

- Поскольку я довольно успешно работаю и как романист, и как кинотелевизионный сценарист, именно для меня разница не так существенна, как для других авторов. Но книга и сценарий — это два принципиально разных текста. Разница в форме, в содержании, в задачах… У книги всегда два автора: тот, кто её написал, и тот, кто её прочёл. Читатель собирает с листа слова, расставленные писателем, и заново укладывает в своей голове. Получается не то, что написано, а то, что понято. Зачастую между этими двумя сущностями — исходной и производной — существует колоссальный или даже непреодолимый разрыв. Но всю работу читатель проделывает сам.

Ему приходится самому воссоздавать по тексту книги мир, созданный писателем. Зритель фильма не видит сценария — основную часть работы по созданию авторского мира за него уже выполнила огромная съёмочная группа. Продюсеры и режиссёры подобрали актёров на каждую роль, композитор расставил музыкальные акценты и задал общий настрой, оператор выстроил картинку, мастера цветокоррекции привели снятые кадры к определённой тональности… Зрителю остаётся только потребить то, что получилось из сценария.

К слову, зачастую сценарий отличается от фильма не меньше, чем текст романа от того, как его понял читатель, ведь фильм — это и есть результат понимания съёмочной группой во главе с продюсером и режиссёром то, что написал сценарист. Если в книге можно выписать любого героя с любым голосом и физическими данными, то в кино герой ограничен внешностью и данными конкретного актёра. Для «1814» я написал роль 20-летнего весёлого спортивного парня, но продюсеры взяли на эту роль 50-летнего Сергея Гармаша. Сценарий пришлось переписывать, и фильм существенно отличается как от моего романа, который лёг в основу сценария, так и от исторической правды.

— Все три ваших «Тайны…» крайне кинематографичны. Планируете ли экранизировать их?

- Скажу так: я очень надеюсь на то, что эти романы будут экранизированы. Планировать экранизацию могут только продюсеры. А они обращают внимание не только и не столько на кинематографичность книги. Для них кино — это бизнес. Цель бизнеса — извлечение прибыли. Чем сложнее и дороже проект, тем выше риски. Но бизнесмен стремится к тому, чтобы минимизировать риски, поэтому лучше снимет кино про собачку, которая преданно ждёт хозяина в аэропорту, или про селянку, которая приехала покорять Москву и тут же влюбила в себя миллионера, или про содержанок на Рублёвке, которые с жиру бесятся, или про официантку, которая раскрывает самые запутанные преступления быстрее следователей… Хороший, и тем более умный приключенческий фильм — это штучный продукт. Высокотехнологичный и дорогой. Его на коленке не сделаешь.

«Культура Петербурга» благодарит издательство АСТ и лично Ладу Томилову за помощь в организации интервью

Фото — Пресс-служба издательства АСТ

*Infotainment — приём, который позволяет при помощи развлечения с информацией (information + entertainment) делать эту информацию интересной для аудитории.

Дмитрий Миропольский

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться