Опубликовано: 23 мая 2025 года

Портал «Культура Петербурга» побеседовал с коллекционером Вадимом Игоревичем об японском искусстве, восприятии этих гравюр в российском обществе и о том, что дает аудитории проведение подобных выставок.

– Вы открыли в Доме ученых выставку «Японское искусство эпохи Эдо жанр якуся-э, бидзинга». Как возникла идея ее проведения, и по какому принципу Вы отбирали работы на временную экспозицию?

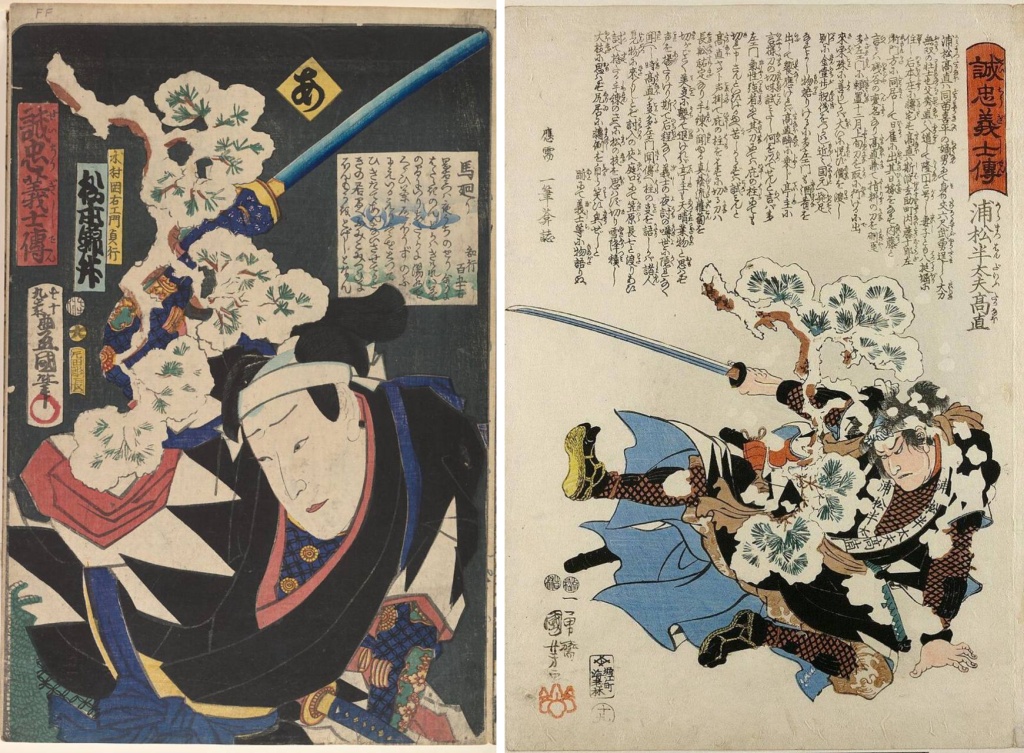

– Открытая выставка является уже третьей из серии. На первой мы познакомили горожан с японской традиционной гравюрой укиё-э и ее разными жанрами. Вторая была посвящена батальным сценам, самураям и ронинам — то есть жанру муся-э. В этом году мы по-настоящему раскрыли красоту и индивидуальность театра кабуки, нашедших отражение в гравюрах ведущих японских мастеров. Работы были отобраны так, чтобы максимально полно познакомить зрителя с жанром якуся-э через самые известные пьесы театра. Гравюры якуся-э часто использовались как афиши и портреты, демонстрируя артистов в динамичных и выразительных позах, подчеркивая их характерные роли и костюмы. И наш цикл выставок на этом не заканчивается.

– На сегодняшней выставке представлены оригиналы или репродукции?

– Только оригиналы.

– Сопровождаете ли Вы выставки лекциями, публикациями? Якуся-э, бидзинга, укиё-э - не то, чтобы эти термины были бы на слуху у широкой публики?

– Наши выставки являются частью просветительской деятельности, ведь с нами взаимодействуют студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов страны. На экспозиции размещены информационные стенды с глубоким искусствоведческим анализом каждой работы. По индивидуальному плану проводятся лекции.

– Какие эмоции Вы хотели, чтобы испытывали зрители, смотрящие на эти работы?

– Сейчас в обществе японский стиль является очень модным направлением, и большинство зрителей приходят на экспозицию целенаправленно. Основная философия этой серии проектов заключается в обогащении культуры и развитии образования России.

Для художников и студентов художественных вузов знакомство с японской графикой необходимо для расширения кругозора, возможного заимствования изобразительных приемов. Все это может способствовать появлению новых жанров.

Искусствоведам будет интересна атрибуция японского искусства. Она имеет свои каноны. Мы изучали их, основываясь на определенном перечне литературы. На выставке мы его не показываем, но в списке около 90 источников.

Совместными усилиями была выпущена книга «Пути развития жанров бидзин-га, якуся и муся-э в японской гравюре укиё-э середины XIX века» в которой на примере ярких работ из нашей коллекции показаны различия между жанрами, представлены особенности образного решения и проблемы атрибуции.

На выставке представлена эта концепция в сжатом виде.

Мы показали хронологию, с которой нужно начать анализ японской гравюры, выполненной в жанре якуся-э: от авторства и года издания до сюжета пьесы и имен актеров театра кабуки. Таким образом, мы создали алгоритм анализа, шаблон, помогающий глубже исследовать и лучше понимать японскую гравюру.

– Можно говорить, что в последнее время существенно вырос интерес к Азии на бытовом уровне. Японские и корейские рестораны, дорамы, аниме, манга... По Вашему мнению, изменилось ли восприятие россиянами японского искусства?

– С каждым годом интерес к японской культуре в нашем обществе растет. Это заметно не только по увеличению числа японских ресторанов, но и по тому, что то с каждым годом студентов, которые взаимодействуют со мной, становится больше. Наши выставки помогают сделать японскую культуру ближе и доступнее для россиян. Мы способствуем взаимопроникновению культур России и Японии.

– Вадим, как началась Ваша история в качестве коллекционера японского искусства? Каким было первое приобретенное произведение?

– На мое увлечение японской гравюрой повлияли семейные ценности и преемственность. С детства Япония была частью моей жизни. Я посещал детский сад в префектуре Сайтама-Кэн и учился в школе при МИД Японии в Санкт-Петербурге, что оказало на меня значительное влияние. С 2012 года я – эксперт по японской гравюре XVIII, XIX и XX веков, член Ассоциации искусствоведов.

Моя коллекция имеет интересную историю создания, ее начала собирать моя семья. Первая работа в коллекции, привнесенная мною — триптих «Убийство за оскорбление» авторства Утагава Кесада, также известным как и Тоёкуни III. В русскоязычных и международных каталогах художник популярен как автор множества театральных триптихов жанра якуся-э, где изображены конкретные актеры в сценах часто с ярко выраженными конфликтами из популярных пьес.

– Какие принципы Вы используете при выборе гравюр — художественная ценность, уникальность, сюжет, рекомендации экспертов? Эмоции или холодный расчет?

– При выборе экспонатов в коллекцию основополагающим принципом является их культурная ценность и возможный вклад в нашу культуру. Следом идет состояние и уникальность. Также я прислушиваюсь к советам семьи и представителей старшего поколения.

– Есть ли у Вас любимый художник эпохи Эдо? Чем он Вас привлек?

– Я не могу выделить определенного автора, но выделю школу Утагава. Особенно мне нравится сравнивать двух выдающихся мастеров этой школы: Куниёси и Кунсады. Куниёси — мастер жанра муся-э, а Кунсада — гений театральной гравюры. Сравнительный анализ их произведений мы смогли провести на второй выставке. Поясню, что я имею в виду. Для нашего сравнительного анализа мы выбрали двух мастеров школы Утагава: Кунисады и Куниёси, которые работали в разных жанрах. Кунисадо специализировался на якуся-э, а Куниёси — на муся-э. Оба художника изобразили легенду о 47 ронинах.

47 ронинов — это история о 47 верных самураях, которые отомстили за своего господина. На прошлой выставке мы выбрали одного из героев этой истории для такого сравнительного анализа. Мы представили рядом две гравюры: одну, выполненную Куниёси в жанре муся-э, и другую — Кунисадой в жанре якуся-э.

Гравюра в жанре Муся-э художника Куниёси — это максимально исторически точное изображение воина. Гравюра Кунисады, напротив, выполнена в жанре якуся-э — театральная гравюра. Это погрудный портрет актера в образе ронина.

Мы видим, что оба художника изобразили одного и того же воина, но по-разному. Куниёси подчеркнул историческую достоверность, а Кунисада — театральность образа. Это еще раз подтвердило тот факт, что два мастера одной школы могут по-разному интерпретировать один и тот же сюжет.

– Изменилось ли Ваше восприятие японской культуры и искусства с момента начала коллекционирования?

– С каждым годом моя компетенция в области культуры Японии возрастает в разы. А опыт, который также с каждым годом увеличивается, позволяет более доступно передавать свои знания обществу.

Мы стараемся реализовывать культурно-просветительскую миссию с научно-образовательным подтекстом. Тесно взаимодействуем с ведущими вузами, а на базе коллекции проводим занятия по изучению и атрибуции работ. Привлекаем преподавательский профессорский состав для дополнительного воздействия на практикантов, студентов, аспирантов. В конечном итоге у обучающихся растут компетенции в этой области через получение уникального опыта.

– Что планируете на будущее: новые выставки, пополнение коллекции, международные проекты?

– В 2025-м году у нас запланирована выставка в Сергиевом Посаде. Экспозиция является федеральным проектом. Буду продолжать взаимодействие с вузами. В ходе нашей культурно-просветительской и научной работы возникает интерес к той или иной работе, то этот интерес мы стараемся удовлетворить.

|

|

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться