Опубликовано: 10 сентября 2020 года

История публичного профессионального театра в России началась с основания Александринского театра в Санкт-Петербурге. Он был создан по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа (10 сентября) 1756 года и до революции 1917 года находился под личным патронатом российских монархов.

Первый русский театр

Первое название Александринки — «Русский театр для представлений трагедий и комедий». Труппу возглавил «отец русского театра», первый русский актёр Фёдор Григорьевич Волков, а директором театра стал драматург Александр Петрович Сумароков, который считается первым профессиональным русским литератором.

|

|

|

Лишь через 76 лет после организации труппы, 12 сентября (31 августа по старому стилю) 1832 года, театр получил собственное здание, которое сохранилось и поныне. Здесь, в самом центре Петербурга, русская драматическая труппа начала свои выступления.

Строение, обращённое главным фасадом к Невскому проспекту, было возведено по проекту великого архитектора Карла Ивановича Росси в стиле ампир. Тогда же, в 1832 году театр стал называться Александринским — в честь супруги императора Николая I Александры Фёдоровны.

В 1920 году театр получил новое официальное название — Государственный театр драмы (или «Ак-драма» — от «академический»), позже ему было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. В 1990-е годы название «Александринский» вновь вернулось к театру.

Создание музея

Русский литературный критик Виссарион Григорьевич Белинский писал в эссе:

«Но кто хочет узнать внутренний Петербург, не одни его дома, но и тех, кто живут в них, познакомиться с его бытом, тот непременно должен долго и постоянно посещать Александрийский театр преимущественно перед всеми другими театрами Петербурга. Тогда-то привыкшему и опытному взгляду откроется вся тайна особенности петербургской жизни. Один древний мудрец имел обыкновение говорить встречному и поперечному: «Скажи мне, с кем ты дружен, — и я скажу тебе, каков ты сам». Не имея чести принадлежать не только к древним, но и к новейшим мудрецам, мы тем не менее имеем привычку одним говорить: «Если хотите узнать Петербург, как можно чаще ходите в Александрийский театр», а другим: «Скажите нам, часто ли вы ходите в Александрийский театр — и мы скажем вам, что вы за человек». У всякого свой взгляд на вещи — у нас тоже свой!»

В 2006 году Александринский театр увековечил эту возможность познания и стал настоящим хранителем истории: в пространстве третьего яруса открыли Музей русской драмы. Это первая и самая крупная в России экспозиция предметов театрального быта XVIII — XX веков, истории театральных костюмов и реквизита. Уникальна она и тем, что выставляется в действующем театральном здании. Зрители перед спектаклем или во время антракта могут посетить выставку, где представлены сценические костюмы, мебель и реквизит, созданные по эскизам выдающихся художников, — Александра Головина, Ивана Билибина, Натана Альтмана, Николая Акимова, Владимира Дмитриева, Георгия Руди, Марта Китаева... В обычное время можно попасть сюда по записи.

Театр, отображая жизнь, стремился воссоздать соответствующий период времени с его бытовыми деталями, характерными именно для этой эпохи. Экспонаты сгруппированы по тематическому принципу. Здесь собраны ценные коллекции костюмов, мебели, реквизита и бутафории, которые дают возможность воссоздать на сцене разные исторические времена и литературные миры. Представлены вещи легендарных спектаклей, именные костюмы, в которых выступали такие корифеи сцены как Мария Савина и Константин Варламов, Юрий Юрьев и Владимир Давыдов, Николай Симонов и Николай Черкасов...

Экспозиция состоит из восьми тематических залов, которые можно условно сгруппировать в именные и хронологические группы:

- Боярский зал

- Зал XVIII века

- Императорский зал

- Театральный разъезд

- Советский зал

- Гоголевский зал

- Тургеневский зал

- Головинский зал

То, что автором концепции стал советник художественного руководителя театра, профессор Александр Анатольевич Чепуров, не случайно.

Чепуров давно и глубоко занимается историей театра:

- ответственный редактор книжной серии «Библиотека Александринского театра», посвящённой истории русского театра;

- редактор-составитель изданий: «Александринский "Ревизор" Валерия Фокина» (2005) и «В. Фокин. Беседы о профессии» (2006);

- автор главы в учебнике «История русского театра» (2005) и около сотни статей в журналах и научных сборниках.

Дизайном проекта занималась Марина Васильевна Дынай, главный художник Русского музея.

Гоголевский зал

Николай Гоголь ещё в юности мечтал поступить на петербургскую драматическую сцену актёром. Став знаменитым писателем и драматургом, он лично принимал участие в подготовке премьер своих пьес. В Александринском театре были поставлены все драматические сочинения Гоголя. Весьма логично, что музей отвёл Николаю Васильевичу целый зал, в котором попытался воссоздать сценический мир российского драматурга.

В экспозицию вошли:

- фотографии из различных постановок «Ревизора», вплоть до последней — спектакля Валерия Фокина, удостоенного нескольких театральных и государственных наград;

- костюм Земляники из спектакля 1897 года;

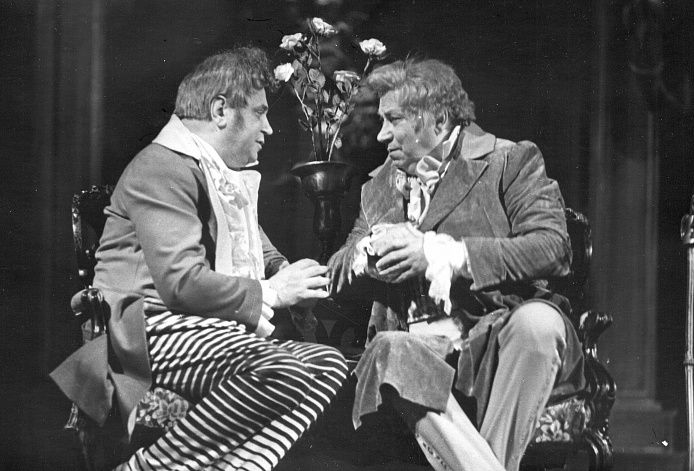

- режиссёрский экземпляр Леонида Вивьена, поставившего «Ревизора» в 1952 году с Бруно Фрейндлихом в роли Хлестакова, Юрием Толубеевым в роли Городничего и Николаем Черкасовым в роли Осипа;

- оригинальные костюмы, бутафория и реквизит из спектакля «Похождения Чичикова», созданного режиссёром Николаем Шейко по мотивам поэмы Гоголя «Мёртвые души».

Театральный разъезд

Название отсылает к пьесе Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии». На её создание писателя вдохновили разговоры зрителей, разъезжавшихся после премьеры «Ревизора». Сочинение входит в цикл «Приложения к "Ревизору"», которые в качестве автокомментария раскрывают содержание пьесы и содержат указания по её постановке. Цикл создавался на протяжении 10 лет и отражал взгляды Гоголя на своё творение. Конкретно эта пьеса представляет собой своеобразный ответ автора критикам «Ревизора». В неё вошли некоторые реальные отзывы о комедии, печатавшиеся в журналах и газетах.

10 сентября 1842 года Гоголь писал Прокоповичу:

«…более всего хлопот было мне с остальною пьесою — "Театральный разъезд". В ней столько нужно было переделывать, что, клянусь, легче бы мне написать две новых. Но она заключительная статья "Собрания" и потому очень важна и требовала тщательной отделки. Я очень рад, что не трогал её в Петербурге и не спешил с нею. Она была бы очень далека от значения нынешнего».

Выставочное пространство зала условно разделено на сцену и зрительный зал.

В «зрительном зале» — костюмы публики XIX века, а на «сцене» — костюмы из постановок Шекспира, которые наиболее часто ставились в Александринке. «Гамлет» впервые был поставлен ещё в версии «отца русского театра» Александра Петровича Сумарокова в XVIII веке.

В экспозицию вошли:

- костюмы Константина Варламова из «Свадьбы Кречинского» Александра Сухово-Кобылина;

- костюмы Павла Самойлова из спектакля «Горе от ума»;

- сюртук Мамонта Дальского в комедии Грибоедова;

- шинели швейцаров театра разных эпох.

Головинский зал

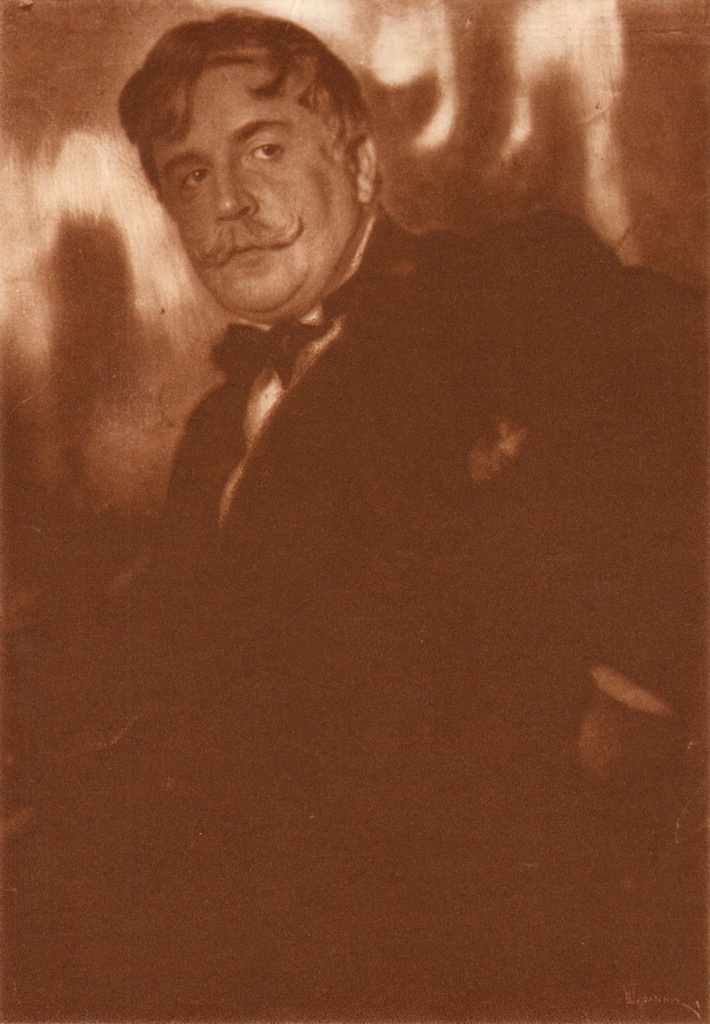

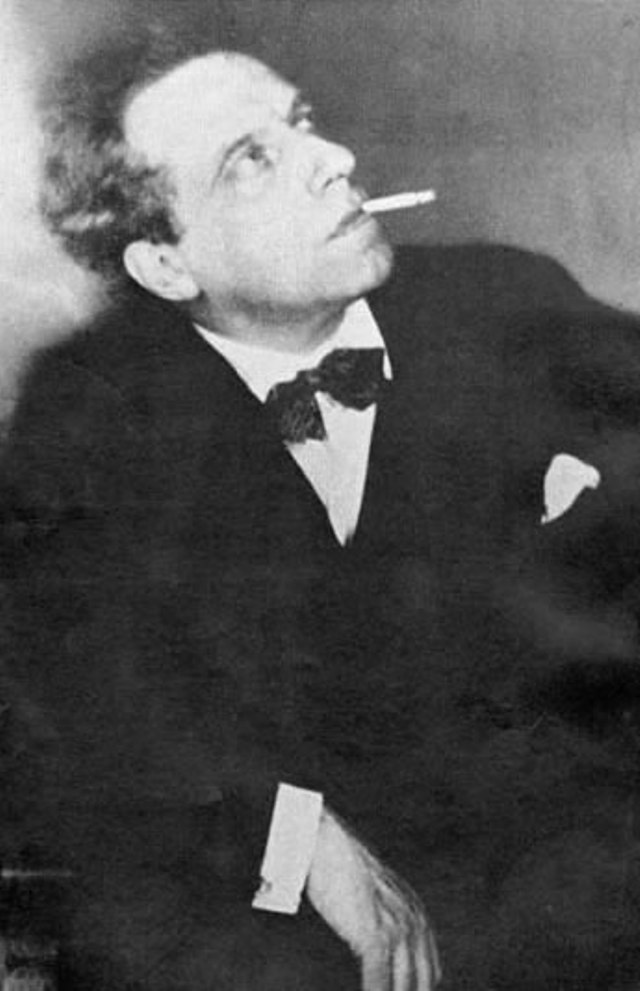

Назван в честь Александра Яковлевича Головина, выдающегося художника Серебряного века, народного артиста Республики, действительного члена Академии художеств. Как и большинство известных декораторов-модернистов, он много трудился в театральной сфере. В 1902 году Головина пригласили в Петербург на должность главного художника императорских театров, где мастер создал свои самые красочные сценические образы.

Под влиянием Головина в 1908 году Всеволод Мейерхольд стал режиссёром Петербургских Императорских театров. В тандеме два мэтра создали 16 спектаклей, включая настоящие шедевры: комедию Мольера «Дон Жуан» (1910) и драму Лермонтова «Маскарад» (1917). К последнему Александр Головин создал 5000 эскизов костюмов. Всего для спектакля было изготовлено 200 предметов мебели, 20 декораций сцены, 4 занавеса-задника, больше 200 костюмов.

В экспозицию входят:

- фотографии спектакля «Дон Жуан»;

- подлинные костюмы Юрия Юрьева, исполнявшего заглавную роль, а также костюм слуги Сганареля (актёр-комик Константин Варламов);

- фотографии всех сцен спектакля «Маскарад»;

- коллекция подлинной мебели, созданной в мастерских театра по эскизам Головина;

- репродукция рабочих эскизов выставленных костюмов и уже готовые костюмы персонажей.

|

|

|

Тургеневский зал

Иван Сергеевич Тургенев в молодости был заядлым театралом и не пропускал значительных театральных премьер и дебютов. В Александринском театре с перерывами ставились его пьесы. Среди них примечательна одна.

По первоначальному плану режиссёра актриса Мария Савина должна была исполнять главную роль в пьесе «Месяц в деревне», но она предпочла героиню, казавшуюся всем, в том числе и Тургеневу, второстепенной. Савина смогла сыграть её так, что потрясённый автор, примчавшись в грим-уборную актрисы с огромным букетом роз, воскликнул: «Неужели эту Верочку я написал?!».

В экспозицию вошли:

- костюмы из тургеневских постановок;

- предметы, характеризующие эпоху, в которую жили и действовали тургеневские герои;

- серия эскизов Владимира Дмитриева к тургеневскому спектаклю «Дворянское гнездо», которую в 1941 году поставил Александр Музиль;

- подлинные вещи и костюм Марии Савиной из комедии «Месяц в деревне»;

- костюм Бруно Фрейндлиха и Валентины Паниной из спектакля «Элегия», в основу которого легла переписка Ивана Тургенева с его последней любовью — Марией Савиной.

Боярский зал

Представлены эскизы декораций, костюмов, предметы реквизита и бутафории, а также сами костюмы к спектаклям:

- «Борис Годунов» Александра Пушкина (1934, 1949, 1999);

- «Великий государь» Владимира Соловьёва (1945);

- «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого (1957).

Художники, трудившиеся над созданием вещей для спектаклей, скрупулёзно исследовали быт московской феодальной знати, стремясь исторически точно передать облачения царей и бояр. Мастера использовали натуральные старинные материи, которые сочетали с имитационными технологиями. Это помогало подчеркнуть блеск и богатство костюмов. Облачения использовались и в других исторических пьесах, действие которых проходило на Руси в XVI – XVII веках. Особо примечателен трон: театральные художники специально ездили в Музей московского Кремля изучать трон Ивана IV, чтобы создать его точную копию.

Зал XVIII века

В 1896 году в Российской империи отмечали столетие со дня смерти Екатерины Великой. Исторические спектакли сподвигли художников создать коллекцию костюмов XVIII века, многие из которых (правда, в частично переделанном виде) сохранились до сих пор.

В репертуар Александринского театра вошли:

- пьеса Петра Гнедича «Ассамблея», посвящённая эпохе Петра Первого;

- пьеса Юрия Беляева «Красный кабачок», отсылающая зрителя ко временам императрицы Анны Иоанновны;

- две редакции пьесы Алексея Толстого «Пётр Первый»;

- пьеса Игоря Бахтерева и Александра Разумовского «Суворов» с Константином Скоробогатовым в главной роли;

- «Капитанская дочка» по Александру Пушкину и «Сказание о царе Петре и убиенном сыне его Алексее» Фридриха Горенштейна.

Всё это нашло отражение в экспозиции зала, в которой представлены:

- богато расшитые камзолы вельмож, платья придворных дам;

- военные мундиры петровского и екатерининского времени;

- подлинные образцы оружия и их бутафорские аналоги.

|

|

|

|

|

|

Императорский зал

В этом зале воспроизвели великосветскую обстановку императорских апартаментов в Александринском театре эпохи Николая Первого. Колористическая гамма отделки — голубой шёлк и вызолоченные орнаменты — напоминает о первоначальном декоре театра, придуманном ещё Карлом Росси. В интерьерах театра сначала была использована голубая обивка, которую заменили на пунцовую в 1849 году. Ложи богато украшены золочёной резьбой именно по рисункам знаменитого архитектора.

В экспозицию зала вошли:

- придворные платья, императорские, сенаторские, губернаторские, камергерские и гвардейские мундиры, пополнявшие коллекцию театра на протяжении XX века;

- фотографии из спектаклей «Болдинская осень» Юрия Свирина и «Лермонтов» Бориса Лавренёва;

- портрет жены Николая I Александры Фёдоровны, в честь которой назван театр.

Советский зал

Советская эпоха привнесла на сцену новую революционную тематику. На старейшей сцене России появились пьесы советских авторов, реквизит которых стал частью выставки:

- «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского (1955);

- «Бег» Михаила Булгакова (1958).

В экспозицию вошли:

- подлинные предметы революционную эпохи;

- оружие;

- кожанка Комиссара;

- шинель Хлудова;

- знаменитое золочёное кресло, в котором сидел покидающий родину герой;

- фотографии из спектаклей.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: www.spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться