Опубликовано: 08 сентября 2025 года

В Bashmakov Gallery 4 сентября открылась выставка «Шедевры мастеров Парижской школы». Экспозиция включает работы таких гениальных художников, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал, Морис Утрилло, Кес ван Донген, Жоан Миро, Фернан Леже и многих других. Всех их объединял Париж, в XX веке превратившийся в столицу мирового искусства и приютивший поколения художников, жаждущих творческой свободы, развития и экспериментов.

Фото: Алёна Абрамова. Правообладатель: Институт культурных программ.

Начало XX века ознаменовалось расцветом Парижской школы — уникального явления в истории искусства, объединившего под своим знаменем талантливых художников со всего мира. Введённый в обиход критиком Андре Варно в 1925 году термин 'École de Paris' обозначал не столько направление в искусстве, сколько неформальное сообщество, пылающее любовью к Парижу, его богемной атмосфере и свободе самовыражения. Этот город служил центром притяжения художественной жизни для тех мастеров, кто находился в поиске нового изобразительного языка. Париж сыграл определяющую роль в формировании творческой личности художников. Именно здесь они обрели свой голос, стиль, своё место в истории искусства, стали легендами.

«Идея выставки — показать широту Парижской школы. Она начинает свой отсчёт с 1900 года, когда никому ещё не известный Пабло Пикассо приехал в в этот город, поселился на Монмартре, а потом перекочевал на Монпарнас. Не сговариваясь, художники из самых различных стран: Японии, Кубы, Дании, России, Испании, Швеции, Германии, Великобритании, Армении и других приезжали в Париж, чтобы творить. Каждый исповедовал свой стиль. Но в связи с тем, что живописцы подчас делили одну и ту же комнату, видели творчество друг друга, они вдохновлялись, и благодаря этому появлялись новые направления. И в итоге XX век дал такое количество новых стилей, которого в мире не создала вся предыдущая история искусств. Мы с вами живём в XXI века, но надо помнить и понимать, что искусство XXI века зиждется на базисе, заложенном художниками Парижской школы», —

рассказал Павел Башмаков, коллекционер, владелец галереи и куратор выставки.

Фото: Алёна Абрамова. Правообладатель: Институт культурных программ.

В залах Bashmakov Gallerу представлено более 100 оригинальных работ из коллекций Павла и Марка Башмаковых (1937–2022 гг.), включающих графику и скульптуру, созданных более чем тридцатью ярчайшими представителями Парижской школы. Красота выставки заключается не в отдельных работах, а в ансамбле. И целостность экспозиции является наиболее важным фактором. В Петербурге большую часть этих работ и фотографий никто не видел. Лишь некоторые из них выставлялись в Эрмитаже более 15 лет назад. Стоить отметить, что Павел Башмаков — действующий коллекционер: он постоянно что-то покупает и стремится показывать свои приобретения. На данной выставке 70% экспонатов будут представлены впервые.

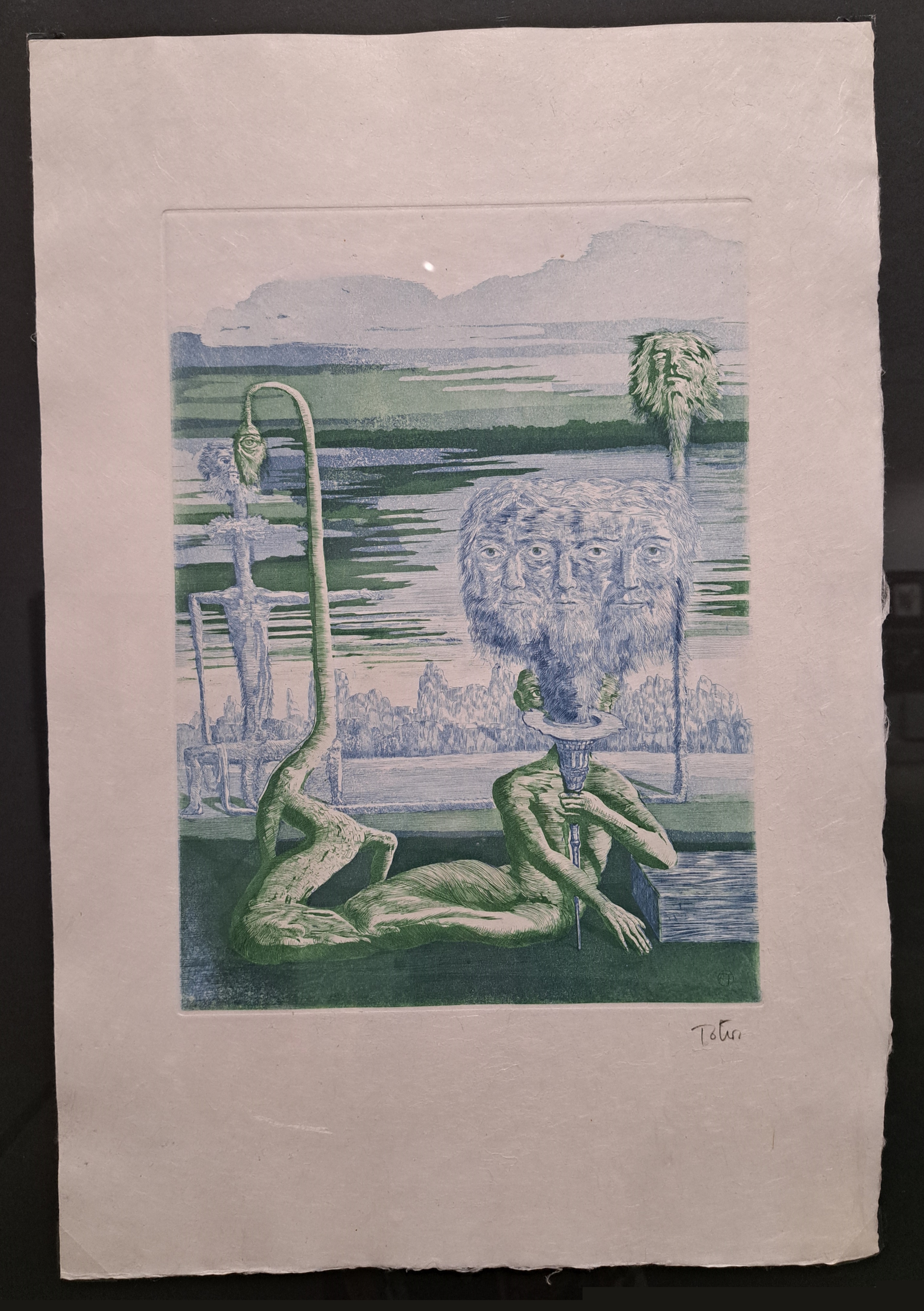

Фото: Алёна Абрамова. Правообладатель: Институт культурных программ.

Экспозиция носит просветительский характер и стремится показать всю палитру Парижской школы, не ограничиваясь работами только самых прославленных художников. Кураторы хотят познакомить зрителей с именами, которые в России незаслуженно забыты или вовсе не знакомы. Цель проекта не только показывать, но и рассказывать о новом. Чтобы люди узнавали, интересовались. И, конечно же, получали удовлетворение от красоты, которую открывают для себя.

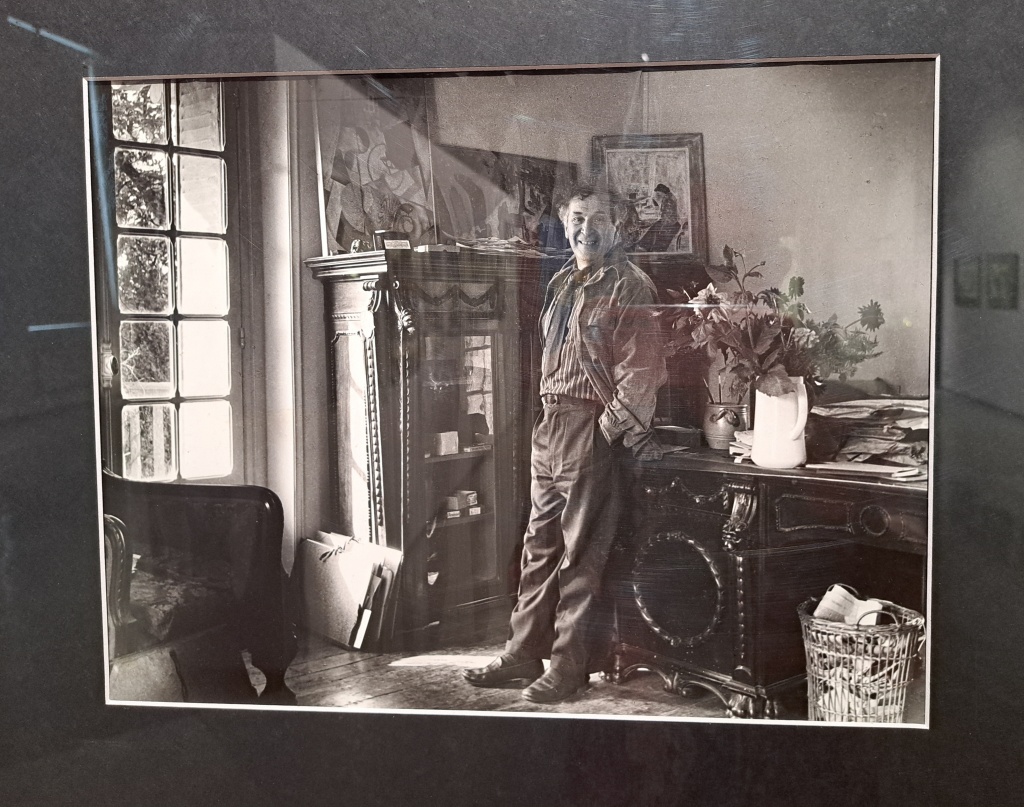

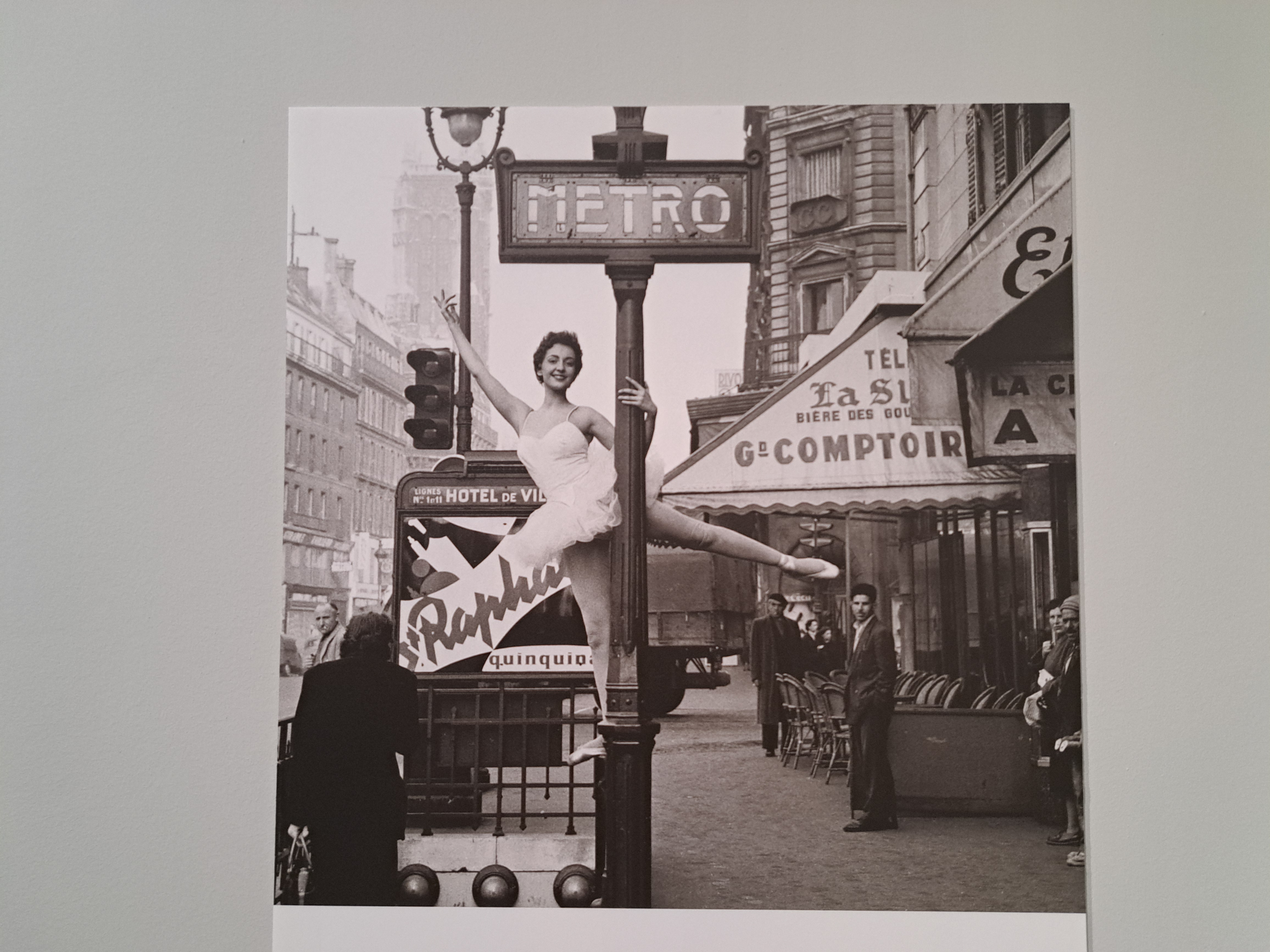

«Фотографии, представленные на выставке, моя отдельная гордость. Около года назад на аукционе мне удалось купить архив замечательного фотохудожника Вилли Майвальда, который был вхож в мастерские гениев Парижской школы и создавал портреты творцов. Практически все живописцы запечатлены в своих мастерских, что делает снимки особенно интересными», —

прокомментировал Павел Башмаков.

Выставка представляет пять разделов.

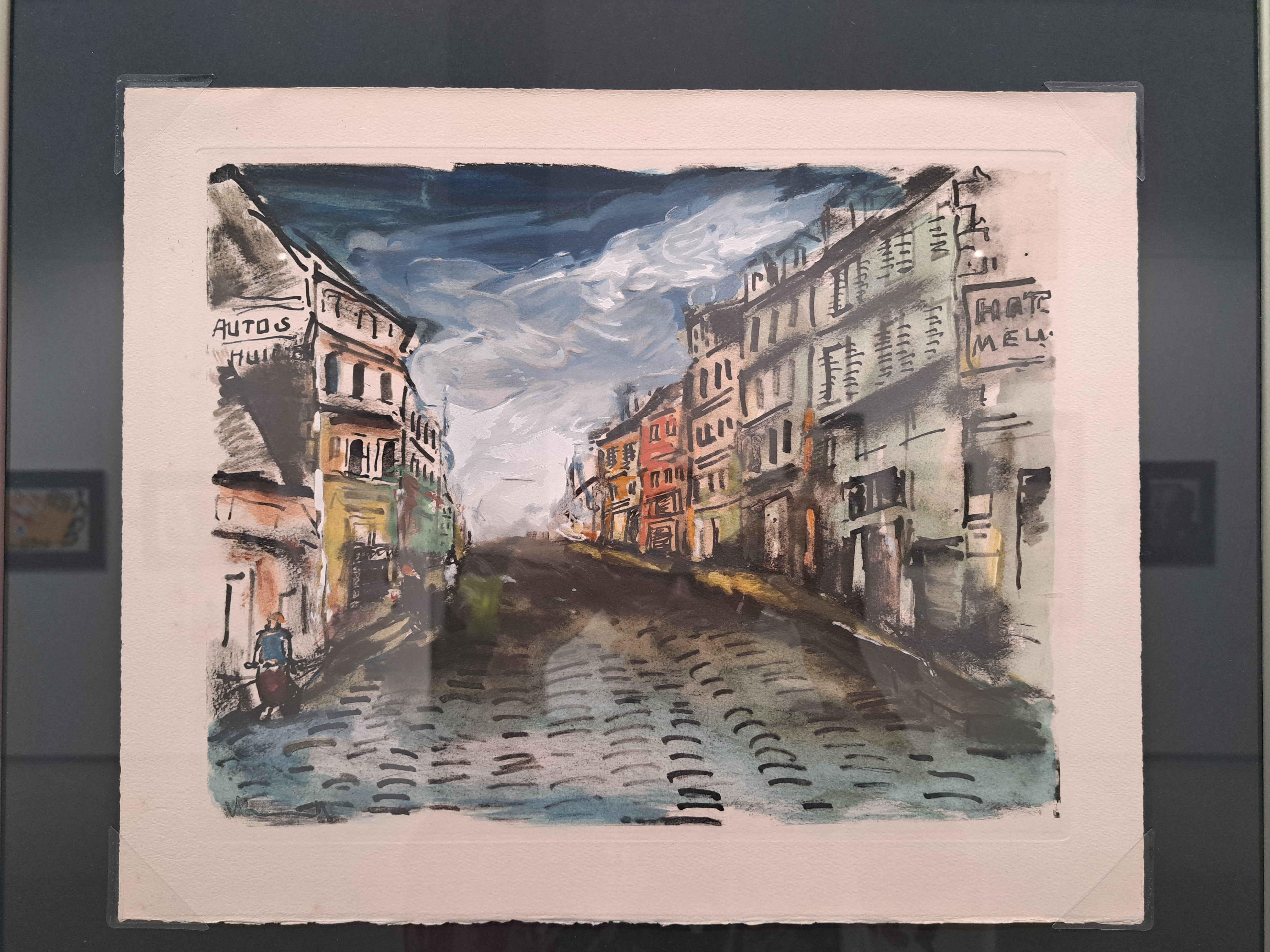

Раздел «Мой Париж»

В XX веке в Париж съезжались талантливые художники-модернисты со всех уголков мира. Непохожие друг на друга, независимые и смелые, они не были движимы общими идеями и не обладали схожим авторским почерком. Их объединяла любовь к Парижу, манила атмосфера творчества. «Мой Париж» представляет собой признание в любви к городу, ставшему для многих мастеров домом и местом расцвета таланта.

Конечно же, этот раздел невозможно представить без работ Мориса Утрило, которого называют — поэт Монмарта, поэт Парижа.

Русский след представлен работами Михаила Шемякина. Приехав в Париж в 1971 году, художник был поражен тушеносами, работавшими на рынке Ле-аль. Эти гиганты и силачи порой переносили туши по 700-800 килограмм. Трудно поверить, но это факт! Они были элитной кастой людей и передавали «звание» по наследству. По эдикту Людовика XIII только тушеносам с Ле-аля разрешалось нести гроб короля в усыпальницу Сен-Дени. Михаил Шемякин ещё застал этих людей и сфотографировал. А позже создал по снимкам серию «Чрево Парижа». Две работы из этого цикла представлены на выставке.

***

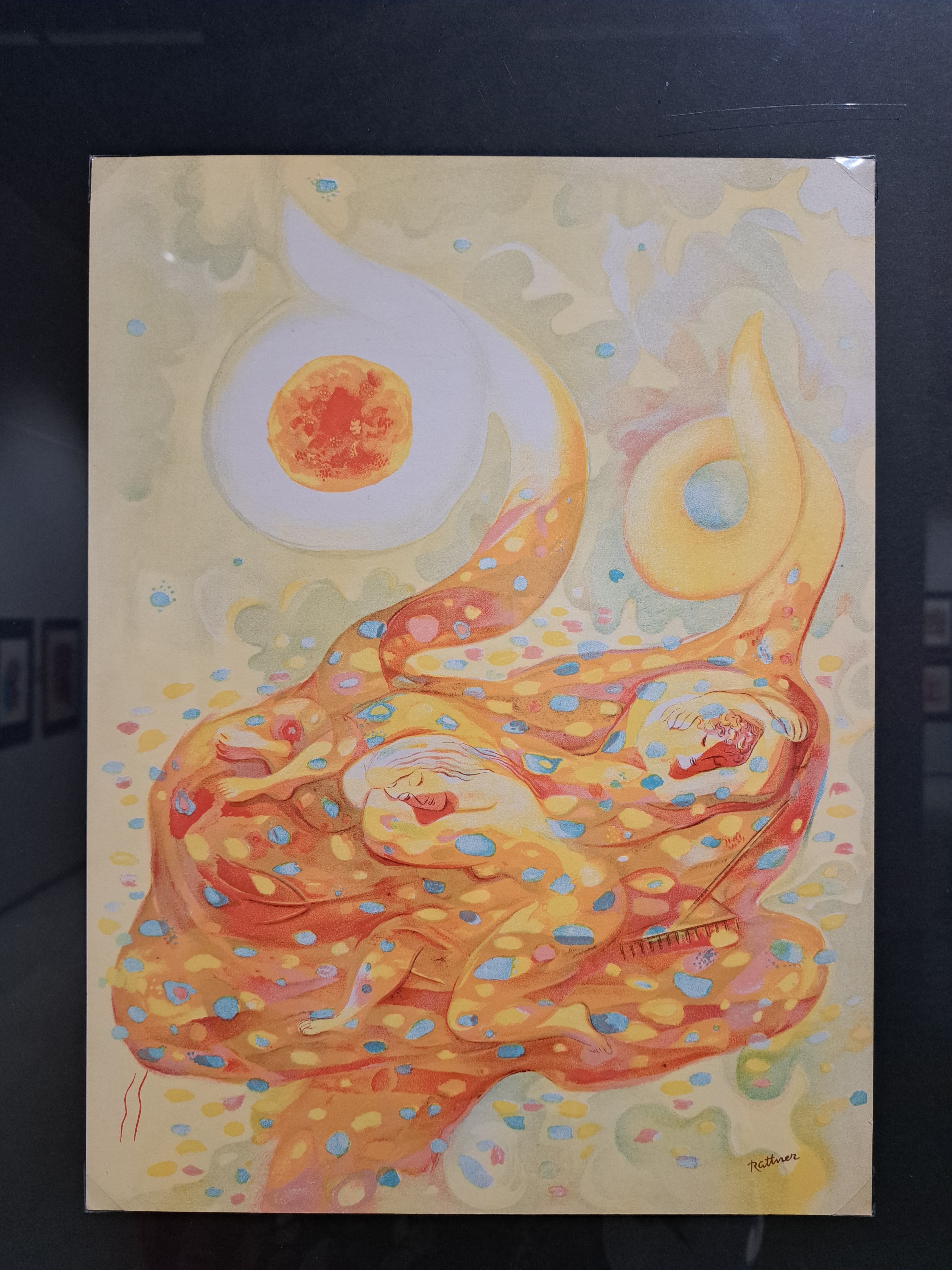

Раздел «Душа цирка»

Работы данного раздела представляют философское размышление живописцев о жизни и человеческой природе. Цирк для художников-модернистов являлся моделью мира, уменьшенной до размеров арены и закулисья. Ведь в нём есть всё: зло и добро, радость и печаль, жёсткость и праздник, клоуны и укротители, герои и изгои. Источником вдохновения для многих мастеров послужил легендарный парижский цирк «Медрано».

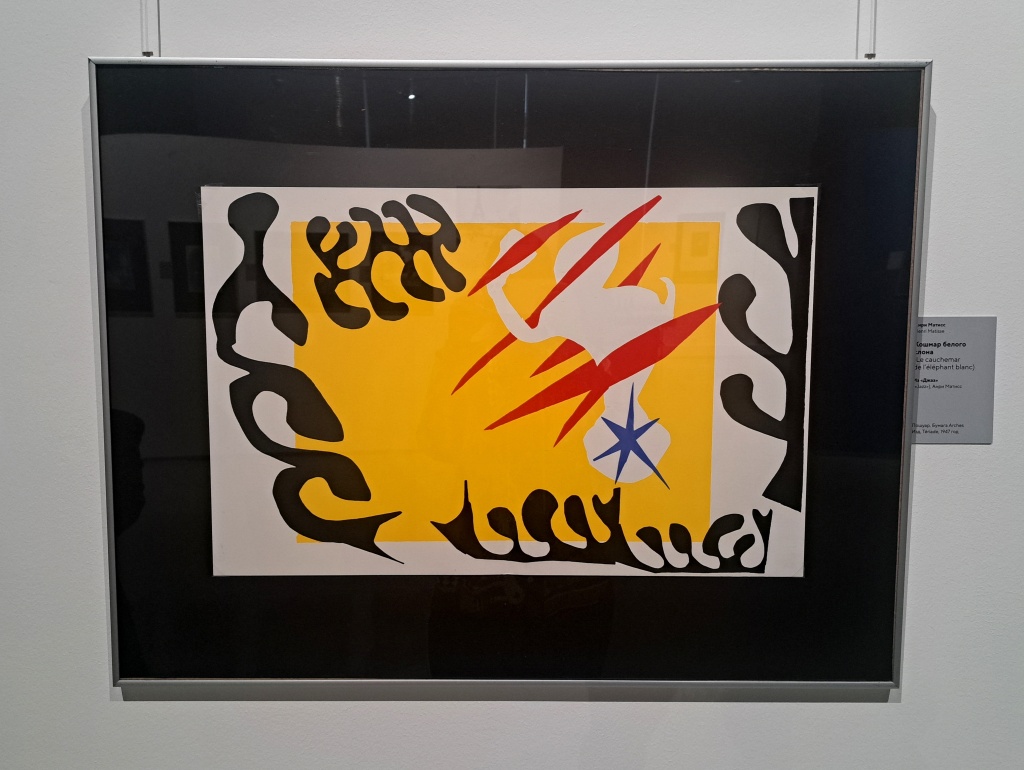

«Открывает этот раздел Анри Матисс с его знаменитым „Цирком“. Но вы удивитесь, вся серия называется „Джаз“. Создавая эти работы, художник так увлёкся джазом, что переименовал всю серию. Матисс отрицал тени, на его полотнах представлены чистые, незамутненные цвета. Он говорил, что синий должен быть настоящим синим, жёлтый — жёлтым, красный — красным. Каждая из работ серии своими цветами показывает, что хотел рассказать художник. Вот „Кошмар белого слона“. Вы видите белого циркового слона, едущего на колесе по жёлтой арене. Белый — цвет девственности. Жёлтый — опасности. Слона режут красные выкрики зрителей. Он пугается и стремится скрыться от этого ужаса, убежать в свои чёрные джунгли», —

рассказал Павел Башмаков.

Каждый живописец пропускал цирк сквозь себя и, в зависимости от того, каким человеком он был, такими получались и его работы. Пикассо никто не называл очень добрым. И он изображал довольно жёстких укротителей с лошадьми. Руо был очень мнительным и тяжёлым человеком. Инфернальные клоуны, мрачные пьеро в стиле средневековых фресок — это его сущность. Шагал — любовь, цвет. Его клоунессы и акробаты такие же — яркие, праздничные.

***

Раздел «Мир природы»

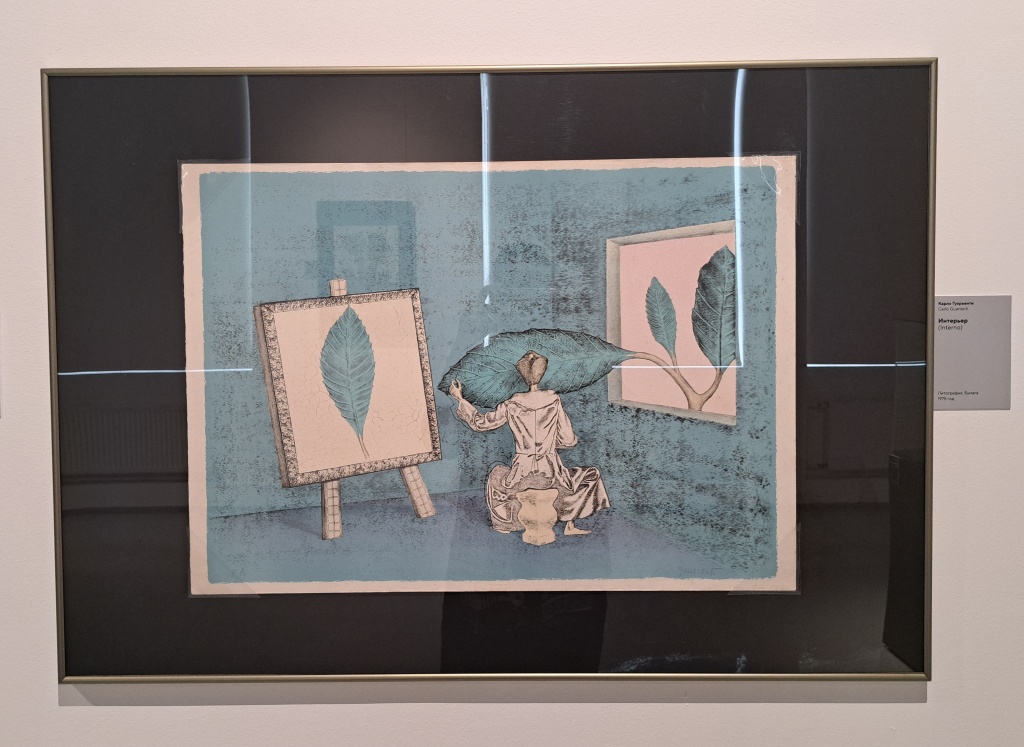

Художники-модернисты стремились передать красоту окружающего мира и силу природной стихии, используя смелые творческие эксперименты и новые способы художественного выражения. Их натюрморты и пейзажи нередко выглядят фантастически, но при этом нет сомнений, что запечатленный вид существует в реальности.

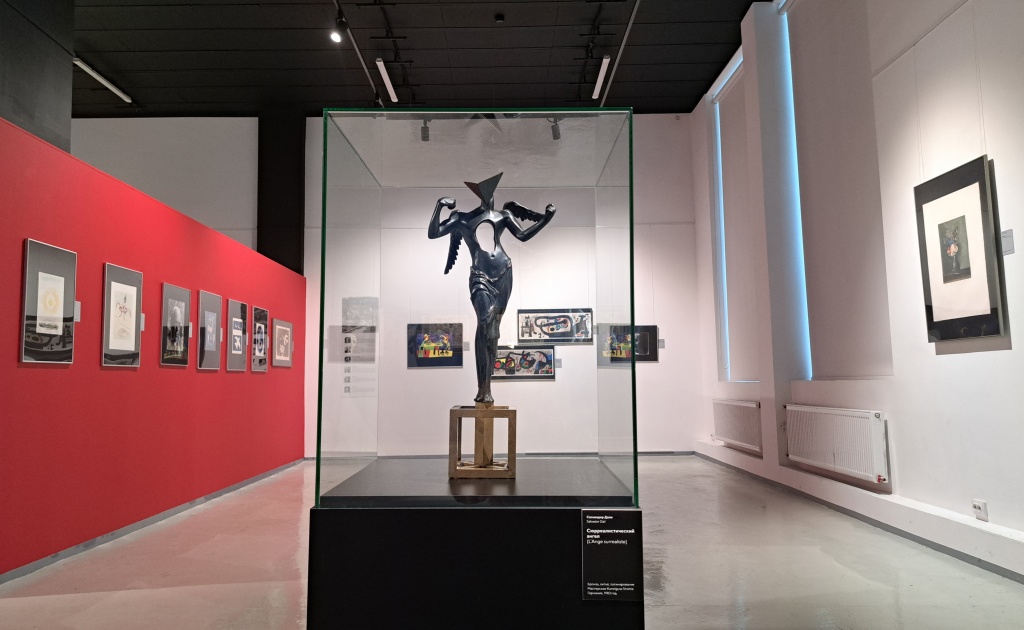

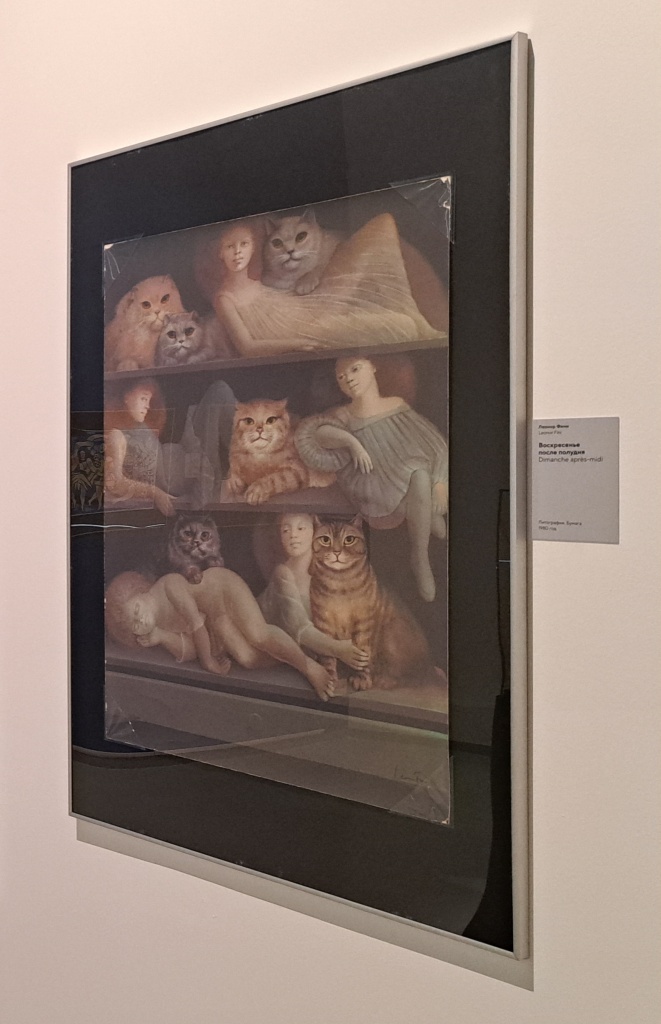

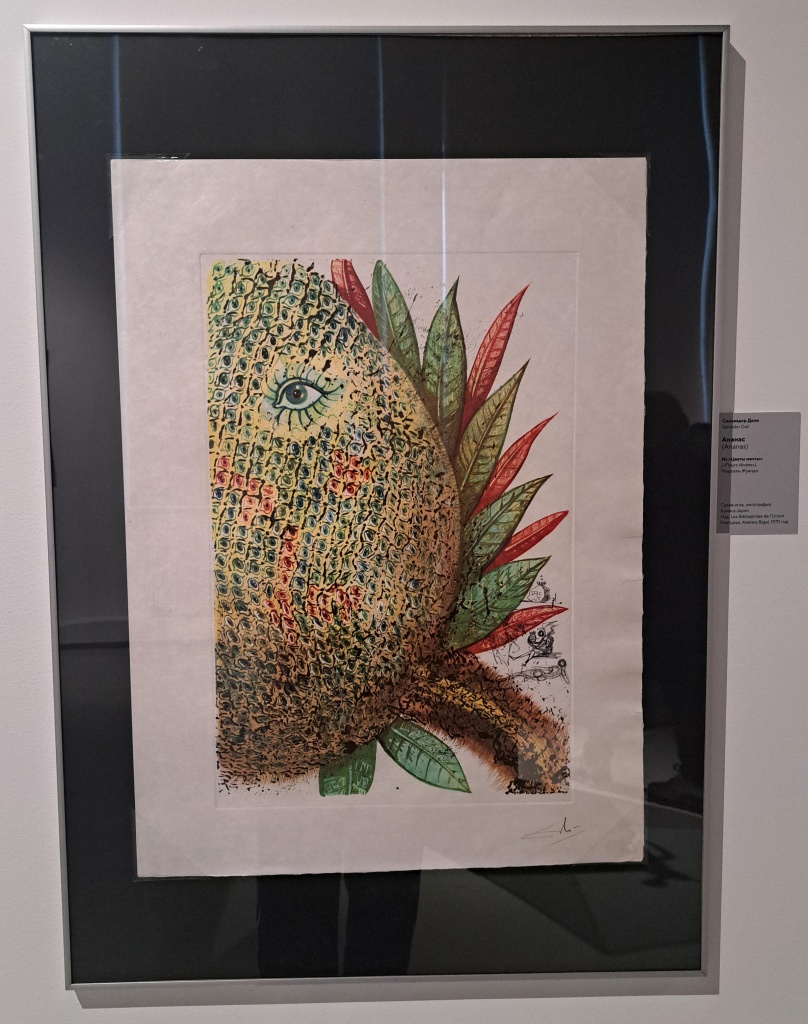

«Нам хотелось показать, как в XX веке видоизменялся пейзаж, изображения животных, взаимоотношение человека и природы. Работы порой становятся сюрреалистичны, как, например, у замечательного итальянского художника Карло Гуарьенти. А Леонор Фини на первый план выводит кошку. Часто в её работах не понятно: кошка имеет человеческий вид или человек — кошачий? В 1950–60-е годы она эпатировала тем, что одновременно жила в роскошном замке с двумя мужчинами — дипломатами, иностранцами. И когда у них спрашивали, к кому она больше благоволит, оба не сговариваясь отвечали — наверное, к котам. У Фини их было более 30-и. В экспозиции есть и замечательный „Ананас“ Сальвадора Дали. Также его творчество представлено двумя ангелами: сюрреалистическим и кубистическим», —

пояснил Павел Башмаков.

Здесь представлены и знаменитые птицы Жоржа Брака, ставшего первым в истории художником, которому была оказана честь при жизни провести выставку в Лувре.

Жоан Миро — один из главных европейских живописцев XX века, также представлен на экспозиции. Но чтобы воспринять его творчество, нужна детская непосредственность и открытая душа. Павел Башмаков рассказал о случае, произошедшем в Эрмитаже с двумя картинами Миро, представленными на выставке «Шедевры мастеров Парижской школы».

«Когда-то в Эрмитаже проходила выставка работ Миро, и некоторые её не понимали. И вот: в зал входит пожилая дама с маленьким внуком лет пяти-шести. И ребёнок издали говорит: „Бабушка, смотри, это же ящерица!“ А бабушка ворчит: „Ну что ты тут увидел, это какая-то мазня непонятная“. Поразительно, как ребёнок может воспринимать работу! Немногие взрослые увидят здесь ящерицу, а он смог», —

поделился мыслями Павел Башмаков.

***

Раздел «Линия. Форма. Цвет»

Модернизм, порождённый эпохой войн и революций, стремился к новаторству и выступал против художественных традиций прошлого. Живописцы, отказавшись от привычных образов и связей с предметным миром, создавали гармонию из чистых форм, линий и вибрирующих цветовых сочетаний. XX век полностью изменил их взгляды. Настоящим культурным шоком, изменившим ход развития искусства стало беспредметное искусство. Главный виновник этому — Василий Кандинский, теоретик и учёный. Он открыл широту возможностей живописи и получил колоссальное количество последователей. А нынешние художники и дальше продолжают раздвигать эти границы.

Соня Делоне стала второй художницей, после Жоржа Брака, которой была оказана честь при жизни провести выставку в Лувре. А если вы посмотрите парадную фотографию президента Франции в Елисейском дворце, то увидите на ней две работы Делоне. Она была не только художницей, но ещё и работала с тканью: её инновации легли в основу моды XX века.

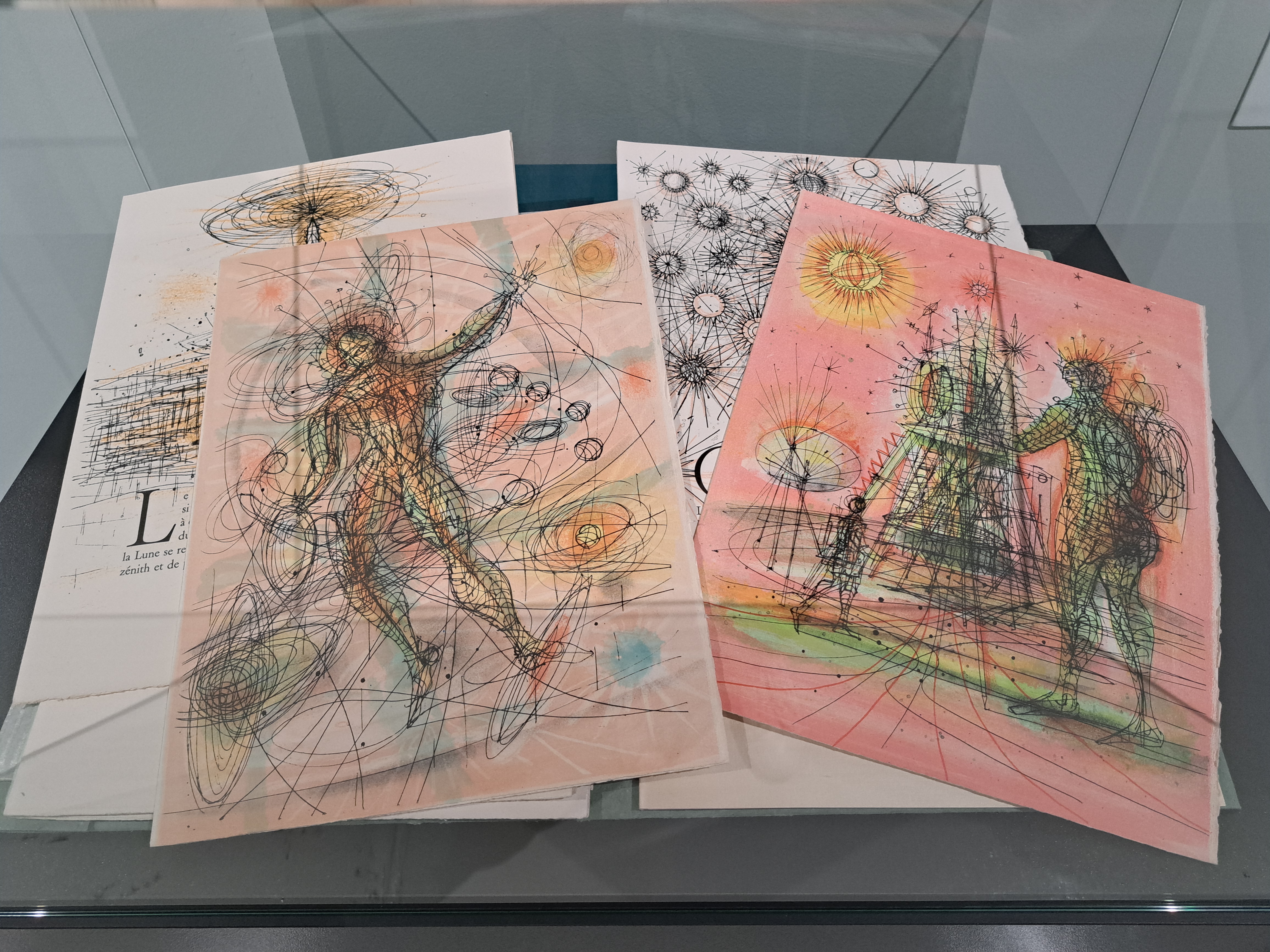

Интересна история и следующих четырёх литографий. В 1940-х знаменитый издатель заказал двум главным художникам двух главных художественных направлений на тот момент — беспредметного искусства и сюрреализма, сделать по две работы на тему космоса. Василий Кандинский создал «Звёзды» и «Кометы». А Андре Массон — «Луну» и «Солнце». А сегодня зрители могут увидеть рядом эти работы, задуманные как мини серия.

А вот офорт китайского мастера Зао Ву-Ки, которого в России мало кто знает. Но на сегодняшний день он является одним из самых дорогих художников мира.

***

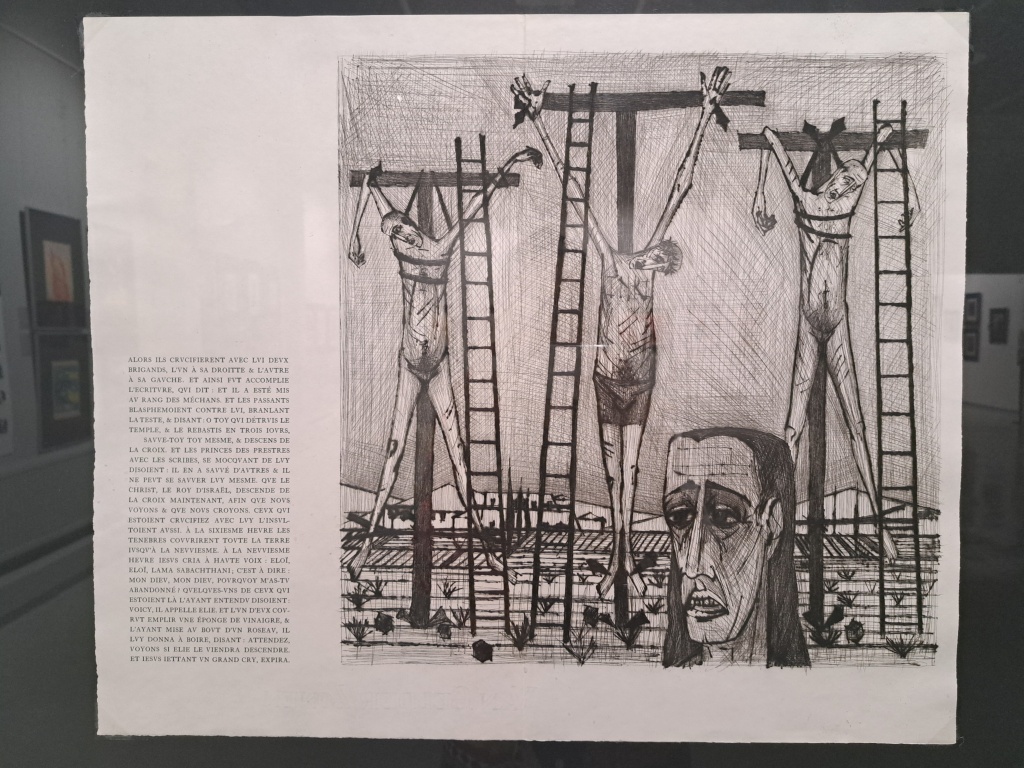

Раздел «Великие книги человечества»

Экспозиция демонстрирует новое графическое прочтение литературных произведений на «вечные» темы: библейских текстов, философских повестей, античных трудов, поэтических сборников о любви. Художники-модернисты стремились вывести изображение на первый план, дать ему не вспомогательную роль, а сделать параллельным рассказом, идущим бок о бок с текстом, а иногда и превалирующим над ним.

Кто часто бывает в Главном штабе, видел огромную работу Бернара Бюффе, на которой запечатлён Эрмитаж. На экспозиции «Шедевры мастеров Парижской школы» представлены более камерные работы художника. Бюффе называют — главный мим Франции: кого бы он не изображал, выражение лица всегда будет своеобразным.

Раздел «Великие книги человечества» не мог обити работы гения сюрреализма.

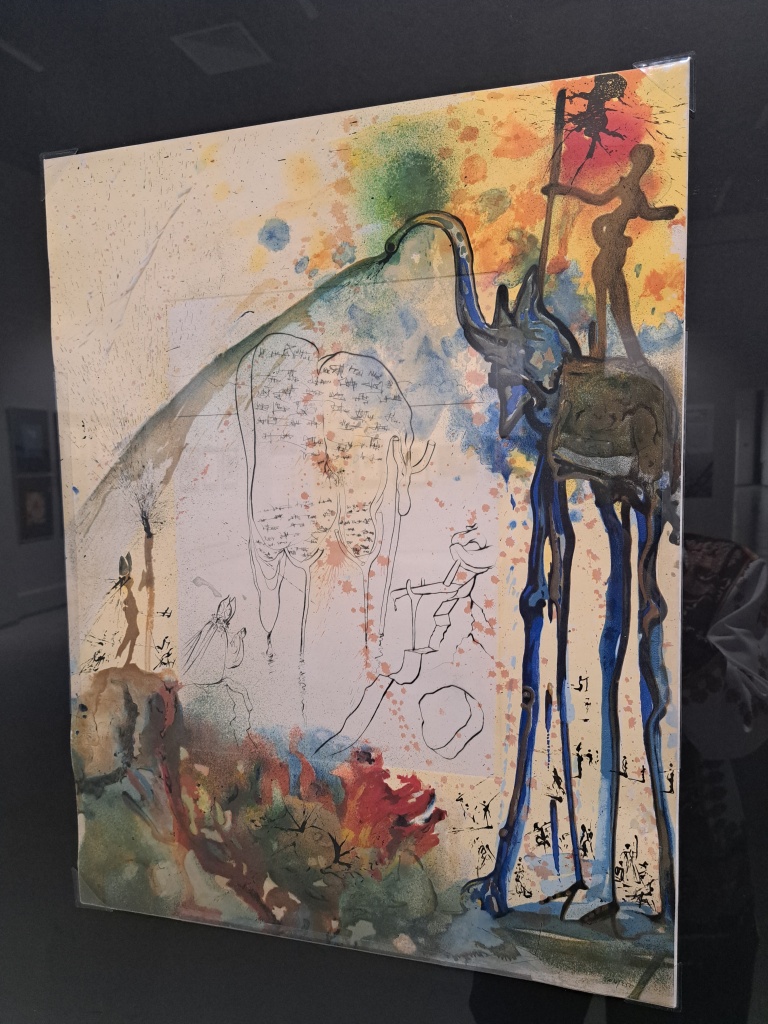

«Сальвадор Дали во многом был первооткрывателем. Когда ему поступил заказ на создание серии работ, посвященной труду Зигмунда Фрейда „Моисей и монотеизм“, художник решил подойти нестандартно. Материалом стала не бумага, а кожа ягнёнка, которая сушилась в Италии по древнему рецепту три года. Затем на ней были сделаны оттиски с медных досок, которые дали чёрные линии. А после работы были дополнены отпечатками с больших литографских камней нескольких цветов. Это одни из самых ярких гравюр Дали», —

считает Павел Башмаков.

***

Также выставка рассказывает о знаковых местечках Парижа. Художники обосновывались в артистических районах — Монпарнасе и Монмартре, вдохновляясь живописными улочками, атмосферой кафе-шантанов (заведения с музыкально-танцевальной программой) и бурной энергией города. Часть экспозиции посвящена культовым артистическим кафе: «Улью», «Ротонде», «Дому», «Бато-Лавуар» и другим, — в которых художники (да и их модели) общались, спорили, питались аурой друг друга.

Фоном для экспозиции служит специально созданный фильм. Атмосферу Парижа начала и середины XX века передают хроника жизни парижских улиц, а также документальные кадры, на которых запечатлены за работой Анри Матисс, Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. Некоторым кадрам уже более ста лет.

«Шедевры мастеров Парижской школы» стала первой выставкой из триптиха, посвящённого Парижской школе.

«Данная экспозиция — вводная. Следующая — „Русский авангард в Париже“. Из России сюда приехало очень много художников: Кандинский, Шагал, граф Ланской, Делоне, Пожидаев, Греков, Терешкович, Гончарова… Их можно перечислять и перечислять. Русское влияние на искусство XX века переоценить невозможно. А третья выставка будет игривой. Её первичное название — Cherchez la femme („Ищите женщину“). Будет представлен женский образ в творчестве художников Парижской школы, а также художники-женщины», —

поделился планами Павел Башмаков.

Адрес: квартал «Ленполиграфмаш», пр. Медиков, д. 3А.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться