Опубликовано: 14 июля 2025 года

Площадь Большого зала – около 1000 квадратных метров. Летом он наполнен солнечным светом, а по вечерам – освещён светом 696 электрических свечей. Архитектор Франческо Растрелли проявил себя как искусный инженер и спроектировал грандиозный интерьер без единой опоры для перекрытий, что усилило ощущение простора и света. После Великой Отечественной войны зал был почти полностью разрушен. Над обгоревшими стропилами нависало небо, погибли средняя и северная части плафона и половина резного золочёного декора.

Шедевр возрождали два десятилетия. Работы начались в 1960 году. Проект реставрации разработал архитектор Александр Кедринский, научную документацию подготовили научные сотрудники музея Елена Гладкова, Вера Лемус, Людмила Лапина, сотрудники ГИОП Вера Кузовникова и Римма Люлина. Постоянное руководство и контроль осуществляли архитекторы ГИОПа Наталья Кремшевская и Иван Саутов. Деревянную золоченую резьбу восстанавливали по сохранившимся фрагментам скульптор Лилия Швецкая и бригада резчиков под руководством Алексея Кочуева. Паркет воссоздавала бригада Евгения Кудряшова по авторским чертежам Франческо Растрелли и сохранившемуся фрагменту из мореного и светлого дуба.

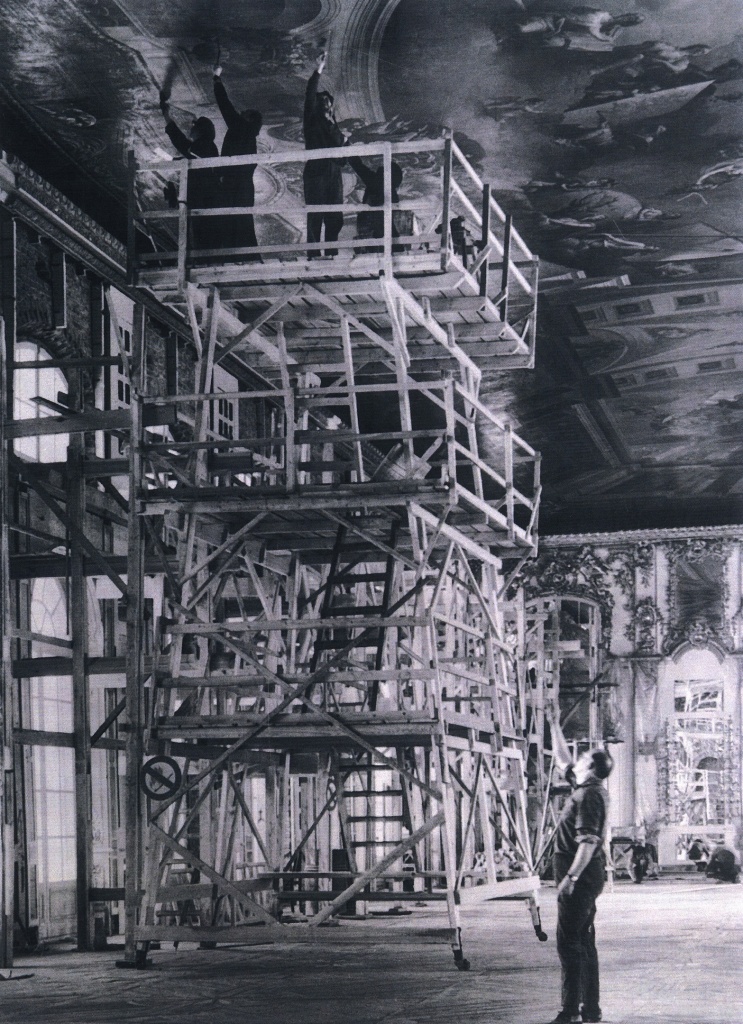

Над воссозданием плафонной живописи под руководством Якова Казакова работали художники-реставраторы Борис Лебедев, Виталий Журавлёв и Иван Алексеев. С 1968 года, в течение трёх лет, они трудились над созданием эскизов для монументальной композиции. По сложности и масштабу воссоздание плафона Большого зала не имело аналогов в мировой реставрационной практике.

В 1953–1954 годах при реставрации Михайловского замка были обнаружены считавшиеся утраченными боковые части плафона Большого зала – «Аллегория Мира» и «Аллегория Победы» кисти Джузеппе Валериани. Мастера обратили внимание на грубо обрезанные края и предположили, что обе эти живописные композиции были когда-то частью огромного плафона, из которого их вырезали и разместили на новом месте. Действительно, после расчистки на обоих полотнах под вензелями Павла I проявился написанный ранее вензель Елизаветы Петровны – Е I. Благодаря этой находке было принято решение реставрировать плафон в первоначальном виде, вернув в Екатерининский дворец две сохранившиеся живописные композиции. При возрождении центральной части помогли сохранившиеся наброски, рисунки и описание плафона с расшифровкой всех аллегорий.

Подготовительная работа потребовала детального изучения иконографических материалов, освоения художественных приёмов Валериани, особенностей колорита его полотен, характера живописной манеры. Как вспоминал художник-реставратор Борис Лебедев, особая сложность заключалась в том, что необходимо было добиться единой тональности воссозданной центральной части плафона «Триумф России» с подлинными боковыми композициями «Аллегория Победы» и «Аллегория Мира». Если предшественники разбивали плафон на части, и каждый его фрагмент писали на подрамнике, то современным мастерам пришлось преодолеть и трудности технического характера: подниматься на леса, писать на холсте прямо в зале. Больше двадцати минут никто не выдерживал: затекали руки, ноги, шея, начинала болеть спина. Но после короткой передышки работа продолжалась. Живописцы завершили этот огромный труд в 1976 году.

Напомним, что в «Царском Селе» открылась масштабная выставка «Казаки на службе царю и Отечеству. XVI век – 1917 год». Экспозиция в Камероновой галерее объединяет более 800 предметов из собраний, архивов и частных коллекций. Значительная часть экспонатов никогда раньше не выставлялась и не публиковалась.

Правообладатель фото – Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»

Обложка: Большой зал Екатерининского дворца. Фото – Руслан Шамуков.

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться