Опубликовано: 22 августа 2025 года

В период межсезонного театрального затишья, город на Неве взорвало театральное событие высшего класса - гастроли легендарного новосибирского «Красного факела».

Два спектакля из трех стали своеобразным смотром работ петербургского режиссера Андрея Прикотенко, которым с 2023 года является главным режиссером, а с 2024 - художественным руководителем театра. Так что получилось, что гастроли были как бы и “чужие”, а вроде и “свои” - Прикотенко петербургскому зрителю прекрасно знаком по работам в “Театре на Садовой”, БДТ и театре Ленсовета, а совсем недавно прошла премьера его “Обломова” в Александринском театре. На все спектакли сибирских гостей билеты было не достать, и атмосфера стояла такая, будто это не начало отпускного августа, а зимний разгар театральных баталий за билетик где-нибудь в Москве.

Надо сказать, что ажиотаж был оправданным. Даже для искушенных петербургских зрителей работы труппы “Красного факела” стали откровением, возможность по-новому посмотреть на классические тексты - “Мертвые души” и “Бесов” Достоевского. После этих спектаклей парадоксальным образом казалось, что ты одновременно никогда не читал произведений, легших в основу спектаклей, и вдруг вспомнил и понял их с такой точки зрения, с какой не смотрел ранее. Эффект новизны и свежести был удивительным феноменом, в котором потенциал режиссера и его творческой команды соединился с актерами театра, среди которых все обладают удивительным чувством партнера, стремлением к цельности актеров как единого организма и феноменальной речевой техникой. С одной стороны, сам Прикотенко позволил себе в “Красном факеле” большую свободу, стремление к авангардизму, которое сделало его привычную любовь к инсценировкам прозы яркой, самобытной, гораздо более смелой, чем, например, в некоторых московских спектаклях. С другой стороны, труппа “Красного факела” показала нам, что актеры одного театра могут быть связаны на уровне физики, голоса, взаимодействия, чутья на передвижения и желания партнера по сцене такими прочными нитями, которым бы позавидовали известнейшие труппы, отличавшиеся подобным единством - актеры Мнушкиной или Додина.

В чеховском “Дяде Ване” Серебряков просит жену Елену Андреевну и дочь Соню: “Не оставляйте меня с ним. Нет. Он меня заговорит!”, имея в виду Войницкого. Так вот, кажется, за несколько вечеров актеры “Красного факела” именно заговорили нас, публику, пришедшую в БДТ - иначе это и назвать нельзя. При относительном минимализме декораций и световых решений, при работе с одним ключевым приемом как в рамках подхода к существованию актеров, так и в выстраивании основной декорации (творческая команда, выбранная Прикотенко для обоих спектаклей - художник Ольга Шаишмелашвили и художник по свету Константин Бинкин, отличались лишь композиторы - Николай Попов для “Мертвых душ” и Евгения Терехина для “Бесов”) акцент обоих спектаклей был переведен на слово, его донесение и существование в нем и в пробелах и смыслах между ним. И для успеха такого смысловедения режиссеру нужна была труппа, умеющая со словом работать - и в случае актеров “Красного факела” это было именно так, потому и удалось из выбранного метода высечь искру такого масштаба.

Акцент на слове был условным сходством этих двух работ при кардинальном различии двух спектаклей. ведь в первом нам был представлен измененный, сознательно осовремененный и сокращенный текст Гоголя, в котором шел поиск его актуальности на сегодняшний день путем перевода поездки Чичикова чуть ли не в сериал в жанре роуд-муви, в то время как в во втором случае перед нами предстал как будто бы очищенный от всего лишнего, совершенно не измененный, но доведенный до своего предела и острейшего накала текст, который представил Достоевского современным, увлекательным и понятным психологом и криминалистом, и чуть ли не под микроскопом изучил достаточно неприглядные мотивации героев, включая их плотские желания, склонность к шантажу и провокациям, а также угрызения совести и опасную страсть к власти над другими.

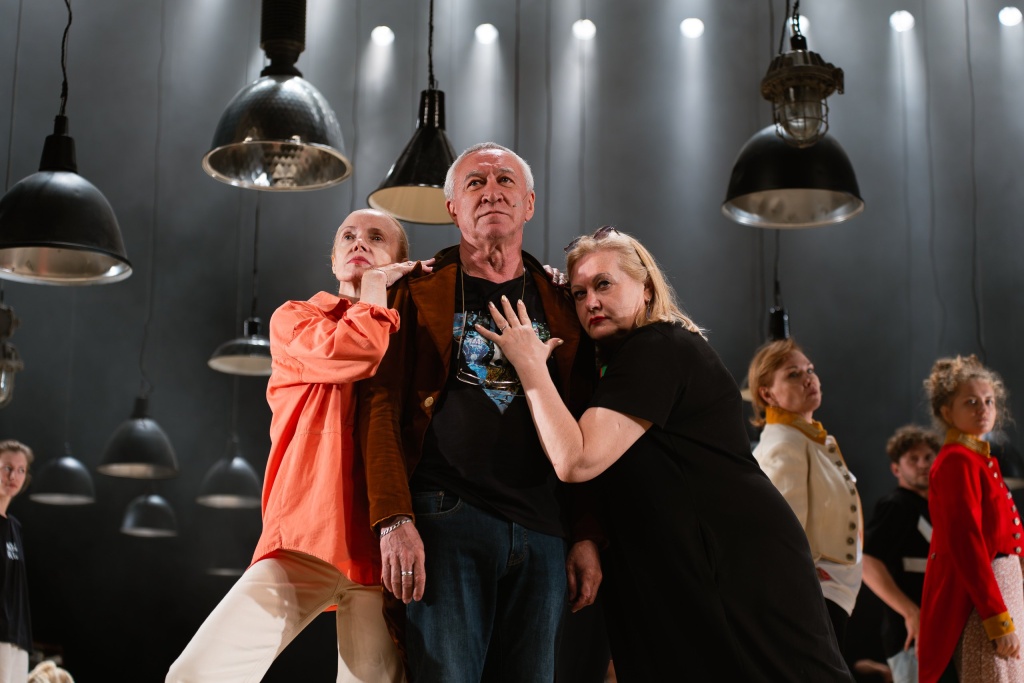

Порядок спектаклей - сначала “Мертвые души”, а потом “Бесы” тоже был выбран верно - от кажущейся простоты и увлекательности до сложности, заставляющей ловить буквально каждое сказанное на сцене слово. Если первый вечер с Гоголем позволил слегка расслабиться, помчаться вслед за создателями в мир, где мертвыми можем быть мы, могут быть лампы, которых было над сценой множество (их огонек - то ли грех, то ли грешник, то ли фиксация омертвелости), могут быть сами актеры, могут быть их персонажи, а может быть и никто - потому что здесь разыгрывается сказ, треп, фантазия о мертвых душах. Здесь и импозантный Плюшкин (Владимир Лемешонок), который то ли стар, то ли superstar, и вокруг которого Мавр не одна, а целых три, и соблазнительница Коробочка (Ирина Кривонос), и Ноздрев (Константин Телегин), с завистью и опаской подозревающий в Чичикове (Андрей Яковлев) то ли антихриста, то ли Наполеона, то ли гоголевского ревизора (Прикотенко сознательно внедряет метатекст всех гоголевских произведений). И каждая встреча здесь - именно спор словесный, заход из разных жанров, где даже гоголевские авторские вставки про Русь и тройку используются как орудия в баттле, где можно в общий словарный замес кинуть и современных таксистов, заправляющих этой сумасшедшей конницей. И хотя финал слишком залихватски останавливается не совсем понятно в какой точке, и, может быть, отчасти чересчур пафосно играет с нашими зрительскими эмоциями, можно смело сказать, что таких “Мертвых душ” мы не читали и не видели, они запомнятся и “юноше в расцвете лет, едва увидевшему свет” (которому этот текст вполне мог набить оскомину на школьной скамье) и “закаленному судьбой бойцу с седою головой”.

Не то “Бесы” - приходишь с настроем вчерашнего дня, но приковывает тебя к креслу совершенно иной по настроению, по подходу спектакль. Здесь и предупреждение о пятнадцати убийствах, и пепел, постоянно падающий с потолка - то ли как знак сожаления и раскаяния, то ли как откровенное указания на горение душ. Перед нами люди, которые в течение спектакля осознают, что стали мертвыми - поэтому ни одно из убийств, самоубийств или обозначенных как в античной трагедии смертей за пределами сценической коробки здесь особенно не шокирует - это скорее путь к очищению, к пониманию, к раскаянию. Если в спектакле “Бесы” у Льва Додина действо занимало целый день (около десяти часов), и, может быть, какие-то его линии ускользали из памяти к финалу, то в стремительном спектакле Прикотенко и актеров “Красного факела” все их страдания, поступки, встречи как будто бы становятся тонкими красными линиями на теле сюжета. Здесь вдруг все понятно - в этом очищенном от наслоений времени и социальности спектакле. Здесь почти нет физических действий, оргий, пугающих своей визуальностью расправ над жертвами, но перед нами проходят все человеческие грехи, с раскаянием за них и без.

Актеры здесь так же едины, предстают таким же целостным организмом, как и в “Мертвых душах”, поэтому здесь не ищешь правых и виноватых. И Николай Ставрогин (предстающий безумно красивым, оправдывающим влечение к нему женщин Александр Поляков), и Петр Верховенский (пугающий, но привлекательный Никита Воробьев), и Варвара Петровна (Елена Жданова), и Шатов (Виктор Жлудов), и Кириллов (Александр Жуликов), и даже раздевающиеся перед мужчинами женщины (от Марьи Лебядкиной до Юлии Михайловны Лембке) - все понятны, все остро и пронзительно понятны в своем проговаривании, сокрытии и искажении своих мыслей и желаний. Здесь словесные батлы “Мертвых душ” превращаются в настоящие словесные дуэли. Так, разговор Шатова и Ставрогина занял не менее получаса, и вызвал отдельные аплодисменты актерам Виктору Жлудову и Александру Полякову, а вступительный разговор любящих и избегающих друг друга Варвары Петровны и Степана Верховенского, в который режиссер очень искусно введение в контекст всего сюжета - это отдельный мастер-класс тончайшего актерского существования от Елены Ждановой и Константина Телегина, где при упоминании только других персонажей постепенно раскрывается долгая и сложная история взаимозависимости сплетничающих о других персонажах. Если “Мертвые души” брали стремительным движением по дороге игры и фантазий по поводу текста, то “Бесы” оставляют в оцепенении, сходном с греческим катарсисом - при этом некрасивость пороков перекрывается тем, что мы оценили красоту показанной нам игры.

После августовских гастролей новосибирского театра “Красный факел” захотелось только одного - приехать и взапой отсмотреть весь его репертуар. Еще раз увидеть полюбившихся актеров в других ролях, почувствовать восторг единения с этой уникальной труппой, пойти за ними в новые смыслы и новые дали. Отдельным открытием стала новая сторона любимого режиссера Андрея Прикотенко - таким же по перевертышу находки когда-то стал его “Серотонин”, за который, кстати, “Золотую маску” за работу художника в драме получила все та же Ольга Шаишмелашвили. И его умение работать с прозой так, что она и приближается к тебе, и становится неузнаваемой. Несомненно одно - своим приездом “Красный факел” зажег в нас мощный огонь!

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться