Опубликовано: 27 марта 2024 года

Петербург по праву носит звание культурной столицы. В нашем городе проживает множество талантливых живописцев, скульпторов и архитекторов. Команда «Культуры Петербурга» решила знакомить читателей с их творчеством, заглядывая авторам в гости. Так появилась рубрика

«Тур по мастерским».

Нашим сегодняшним гостем стал Олег Маслов, работы которого можно увидеть в Третьяковской галерее, Русском музее, Московском Музее Современного Искусства и Stedelijk Museum в Амстердаме.

Творчеству Маслова присущ стиль эпохи «Новых художников», Олег является автором самой известной картины времен перестройки «Исследователь стука». При этом не живописью единой богато портфолио мастера, им постигнута также графика, фотография и видео.

- Олег, скажите пару слов о своей мастерской. Как давно Вы здесь, почему выбрали локацию на Пушкинской-10?

- Думаю, это она выбрала меня, здесь я с 1993 года. Дом на Пушкинской, 10 в свое время был большим сквотом для творческих людей, тут жили художники и музыканты со всей страны. В том числе, группы «Аквариум», «ДДТ», «Колибри», были здесь и театры, отсюда, например, вышел режиссер БДТ Андрей Могучий. Пушкинская-10 стала местом силы, когда на волне перестройки рухнул наш клуб «НЧ/ВЧ», работавший под патронажем Комитета комсомола.

- Нисколько. В обществе назрела тяга к свободе и самовыражению, всем было важно выпустить пар из чайника, который давно кипел. С ними, без них, мы продолжали делать свое искусство. Говоря о мастерских, какое-то время локацию Пушкинской-10 я использовал, как склад, потому что моя мастерская находилась в Инженерном замке, то время, когда его только передали Русскому музею. Это был роскошный 400-метровый зал с видом на Летний сад и Марсово поле. Когда он стал полноценным музеем, мне пришлось съезжать. Ведь выносить из помещения картины, пусть и свои, стало уже странно и подозрительно.

- У Вас творческая династия, знаю, что Ваш отец работал художником-оформителем. Можно сказать, что именно он оказал на Вас наибольшее творческое влияние?

- Безусловно, ведь бытие и определяет сознание. С семьей мне очень повезло, я горячо обожал своего папу. То, какой я – заслуга моих родных.

- С детства я испытывал жуткий протест против некоторых видов наук, математиком или физиком я бы точно не стал. В свое время было желание попробовать себя в роли актера или режиссера. Эту страсть я и реализовал вместе с группой «Поп-механика», с которыми мы объехали пол Европы. Еще мне всегда нравилось петь. Во времена, когда группа «Ленинград» была совсем юна, и оттуда ушел ее первый солист – Игорь Вдовин, Сергей Шнуров предлагал стать солистом мне. Но мне, по моему складу характера и личности близка спокойная деятельность, очень уж важно иногда побыть в одиночестве. Я бы не смог бесконечно скакать по сцене. Я – художник. Изобразительное искусство – мое лекарство и мой смысл жизни, без него я чувствую себя уязвленным человеком. Искренне завидую тем цельным людям, которые ощущают себя гармоничными, просто валяясь на диване и смотря телевизор, наверное, они монолитны, им не нужно никому ничего доказывать.

- Долгое время Вы создавали лихую неоэкспрессионистскую живопись. В каком направлении трудитесь в данный момент?

- Одно направление выделить невозможно, скажу, что просто тружусь над изобразительным искусством. Я вынужден менять стили, ведь жизнь длинна и многообразна. Когда-то я думал, что умру молодым. Эти мысли диктовала мне лихая юность, ей вторил асоциальный образ жизни, запрещенные вещества и разрушающее государство. Но времена меняются, меняемся вместе с ним и мы. Специально я ни под кого не подстраиваюсь, просто плыву по течению.

В каждый период жизни хочется говорить о разном и доносить разное. Творчество – вещь сокровенная, оно передает вещи радующие, тревожащие, да и просто трогающие душу.

- Какими произведениями заняты сейчас?

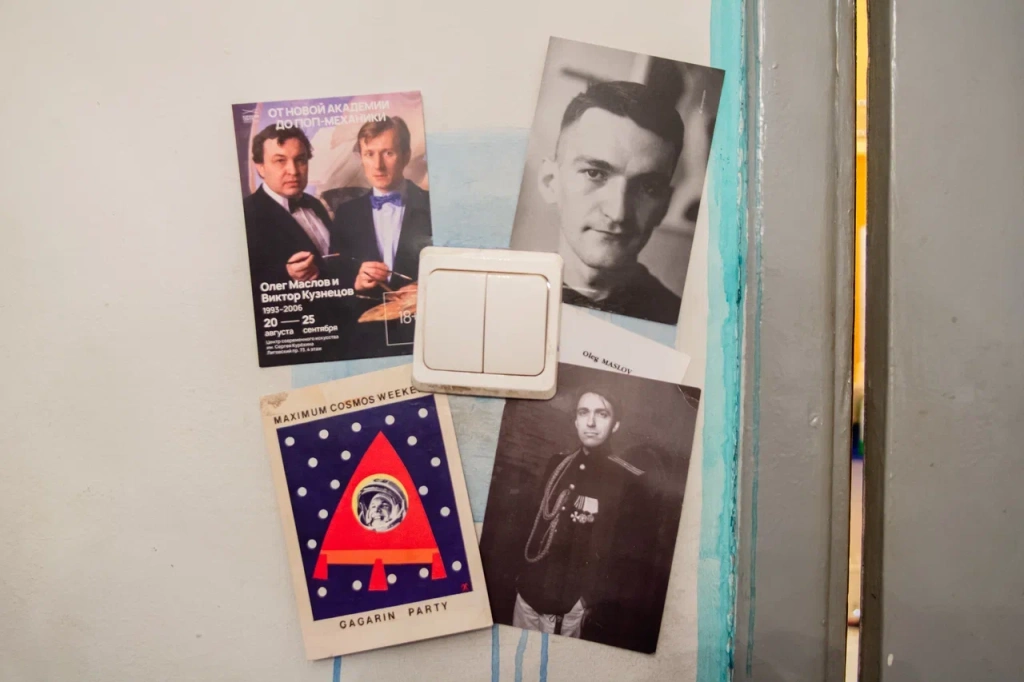

- Сейчас работаю над полотнами, которые еще не были показаны широкой публике, готовится выставка, запланированная на осень в галерее «К-35» в Москве. Посвящена она будет Летнему саду, с которым у меня произошла жуткая история. С ранних лет я обожал эту локацию, она была для меня местом силы и примером истинного романтизма. Сады - вообще высшее проявление культурной цивилизации человечества, доказательство тому раскопки в Помпеях, в залах и комнатах которого были обнаружены изображения садов со статуями. Даже живя в райском, теплом регионе, не скованным снегом и холодом люди окружали себя этой красотой.

В конце 2005-го в Летнем саду произошла реставрация - с оригинальных скульптур сделали копии, выполнив их из пластмассы и мраморной крошки. Аргументировано это решение было быстрой разрушаемостью настоящего мрамора.

Тогда же здесь нашлось место и турецким фонтанчикам, и безвкусным заборчикам. Я страшно был угнетен новым обликом Летнего сада, проклял его и себя, что не ходил с плакатами и не пытался отстоять первозданный вид этой локации. Из-за своей личной трагедии я несколько лет не посещал это место, но, в конце концов, понял, что не могу жить с такой ненавистью в сердце. Этой осенью, забыв горе и обиду, я таки дошел до Летнего сада. Над ним нависало темное Барбизонское небо, временами лил грибной дождь и даже проскальзывала радуга. В саду гуляли абсолютно счастливые люди, не знавшие первозданный вид этого места, я слился с общей атмосферой умиротворения, и мы друг друга простили. Я вспомнил, что жизнь длинна и удивительна, а концентрироваться на обидах непростительно.

- Как считаете, Ваше творчество – это искусство для всех? Или же оно понятно лишь ценителям?

- Точно для всех, я сконцентрирован на том, чтобы делать искусство, развернутое лицом к публике. Безусловно, каждой из работ присуща разная степень глубины, а испытываемые от нее ощущения зависят от эмоциональной открытости зрителя.

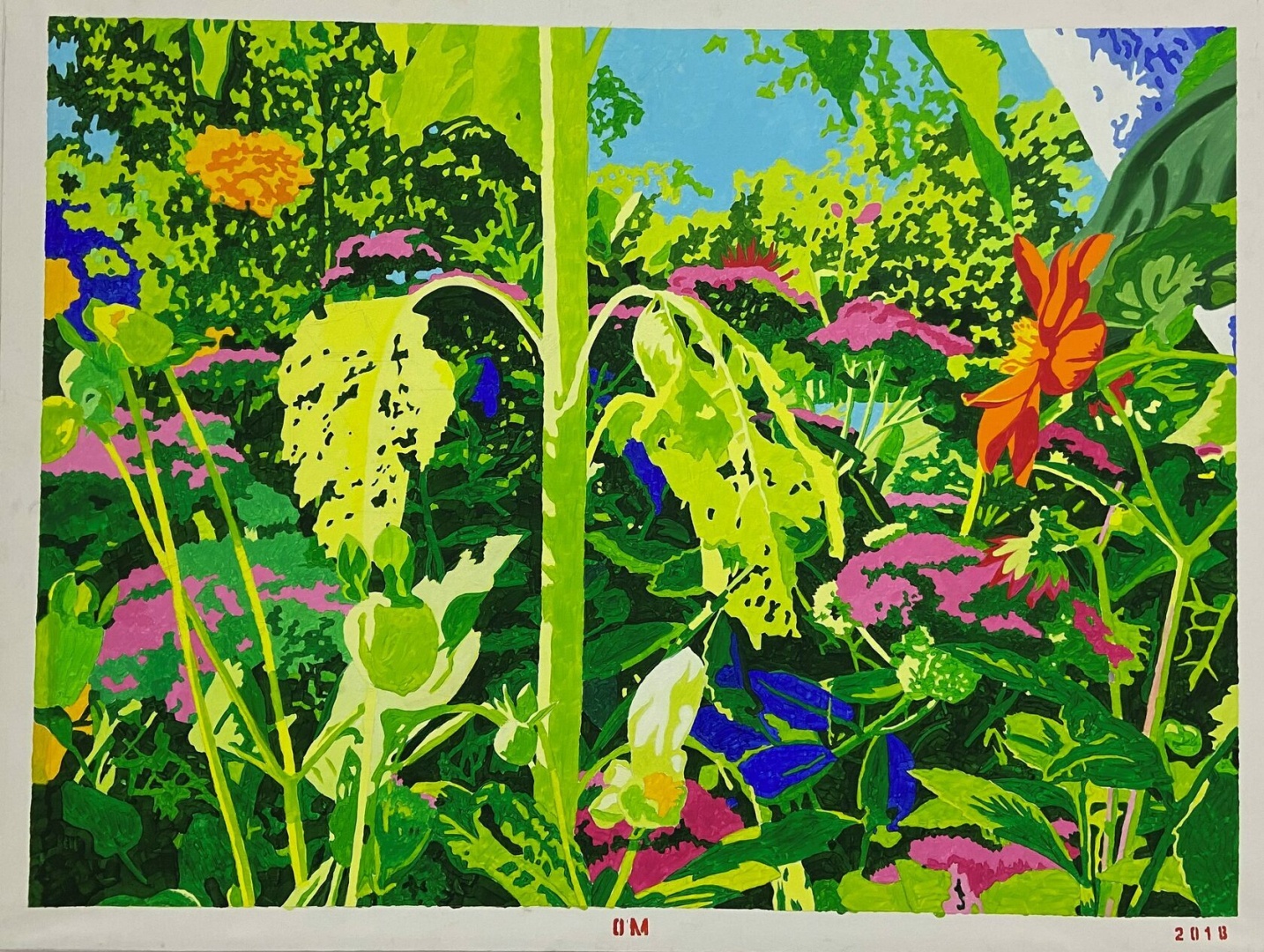

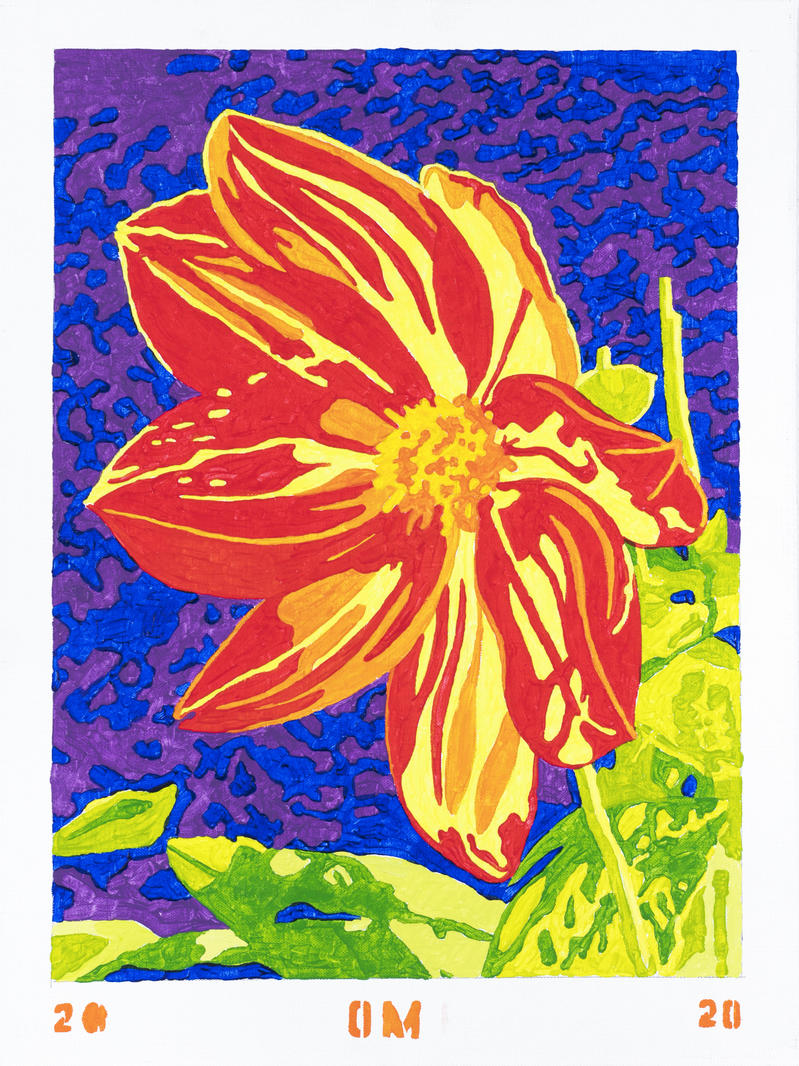

- На полотнах из серии «Цветы» улавливаю что-то от Энди Уорхола. Есть художники, которые Вас особенно вдохновляют?

- Уорхола просто обожаю, действительно, нахожу родство с ним, а вдохновляет меня 1000 и 1 художник. Время от времени вспоминаю и обращаюсь к разным мастерам, в этом ведь и есть сила искусства, ты можешь общаться с людьми, которые давно не живут или живут в других странах. В середине 80-х у нас с группой «Новые художники» была физическая связь с Энди, мы обменивались картинками, и он даже присылал нам подарки при помощи Джоаны Стингрей, которая курировала в то время группу «Кино» и «Аквариум».

- Вы ведь учились и провели свое детство в Пензе. Как оказались в Петербурге?

- Родился в маленьком городке Льгов, в Курской области, потом с семьей мы переехали в Пензу, но я всегда мечтал оттуда уехать. Однажды, в 6 классе мы вместе учительницей истории со школьной экскурсией поехали в Ленинград. Пропустить это приключение я не мог, был страшно влюблен в преподавательницу, она была молодой, красивой, интеллигентной и всех называла на «Вы». Нас поселили в какой-то школе в начале Пискаревского проспекта, и вот когда девочки с учительницей засыпали, мы могли открывать окно и идти гулять. Меня моментально покорили белые ночи, ведь в Поволжье, с его континентальным климатом, когда в шесть часов выключали свет, для всех наступала ночь. А здесь на Марсовом поле в ночи гуляли бабушки с внуками. Тогда я подумал, что здесь живут самые счастливые дети с бесконечным детством. А в момент, когда увидел алкоголика в шляпе и костюме тройка – бесповоротно влюбился в город и дал себе обещание переехать сюда жить.

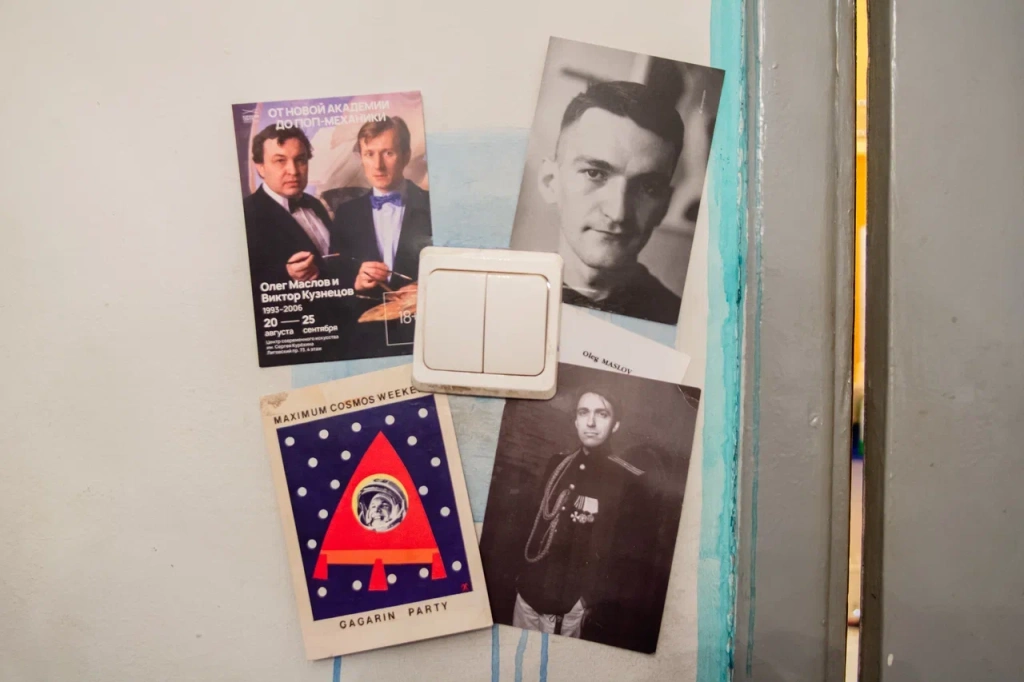

- В Вашей карьере было место для коллабораций, взять хотя бы совместные полотна с Виктором Кузнецовым. Не тяжело ли работать в команде вместе со второй творческой единицей, как уживались два гения?

- В первую очередь это была дружба, при каждой встрече выделялись эндорфины и дофамин. Испытывать подобное ощущения очень ценно и трепетно, талант и мастеровитость смещаются на второй план, когда есть такие чувства и химия. Наша коллаборация была довольно долгой, а познакомились мы на корабле, плывущим во Францию. Мне казалось, что перед нами непаханое поле, что работ и вдохновения нам хватит до пенсии. Но меняется мир, меняемся и мы, наш дуэт распался, и мы пошли своими дорогами.

- У Вас андреграундное прошлое, Вы входили в радикальное крыло группы «Новые художники», выступали и дружили с Борисом Гребенщиковым, Сергеем Курёхиным, Виктором Цоем, да и вообще были настоящим панком в области культуры. При этом в 90-е стали профессором «Новой академии изящных искусств». Как решились на такие перемены и каким были педагогом?

- У Вас андреграундное прошлое, Вы входили в радикальное крыло группы «Новые художники», выступали и дружили с Борисом Гребенщиковым, Сергеем Курёхиным, Виктором Цоем, да и вообще были настоящим панком в области культуры. При этом в 90-е стали профессором «Новой академии изящных искусств». Как решились на такие перемены и каким были педагогом?

- В то время каждый мог создать какую-то организацию, можно было даже сделать печать, которая действовала бы в Европе, так мы сами назначили себя профессорами и начали создавать историю. Педагогом я был шикарным, видимо, сыграло роль то, что в свое время я закончил живописно-педагогическое отделение. Думаю, что преподавать нужно либо в очень молодом, либо в очень почтенном возрасте. Когда ты молод, в тебе масса энергии, к тому же ты поколенчески связан со своими учениками, у вас общие цели. В старости же человек, как правило, все и всем уже доказал, здесь в бой вступают знания и багаж опыта, которым следовало бы поделиться.

- А есть ли у Вас известные ученики?

- Одна наша ученица со справкой от нашей академии поступила в Берлинскую Академию искусств на отделение живописи, другой стал членом союза художников Германии. Многие стали дизайнерами и декораторами, внесли свой вклад практически во все культовые клубы Москвы и Петербурга.

- Ваши картины выставлялись в Венгрии, Германии, Италии, Дании (список можно продолжать долго). Какая страна наиболее тепло приняла художника Олега Маслова?

- Ваши картины выставлялись в Венгрии, Германии, Италии, Дании (список можно продолжать долго). Какая страна наиболее тепло приняла художника Олега Маслова?

- В этом списке вся Европа, есть города Америки и даже Африки. Тепло принимали все без исключения.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

- Ваши картины выставлялись в Венгрии, Германии, Италии, Дании (список можно продолжать долго). Какая страна наиболее тепло приняла художника Олега Маслова?

- Ваши картины выставлялись в Венгрии, Германии, Италии, Дании (список можно продолжать долго). Какая страна наиболее тепло приняла художника Олега Маслова?

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться