Опубликовано: 19 ноября 2025 года

Языковое образование без диплома лингвиста

Формального лингвистического образования в современном смысле у Михаила Васильевича не было — в XVIII веке такой специальности просто не существовало. Однако гуманитарная подготовка Ломоносова была исключительно глубокой. В 1730 году он поступил в Московскую Славяно-греко-латинскую академию, где за короткий срок освоил латинский, греческий и славянский языки, изучил богословие, философию и историю. Позже, в 1736 году, Михайло продолжил обучение в Германии, где углублённо занимался естественными науками и освоил немецкий, французский, итальянский и другие европейские языки. Всего учёный знал около девятнадцати языков, из которых двенадцать использовал свободно.

Это многоязычие дало ему прямой доступ к европейской науке и литературе, а также позволило вносить в русский язык новые понятия, не опираясь на посреднические переводы. Лингвистическая компетенция Ломоносова формировалась в процессе самообразования, научной и литературной деятельности — и подтверждалась практическими результатами.

Живая речь и научная лексика: двойной вклад в развитие языка

Михаил Васильевич одним из первых в России подошёл к изучению языка как к живому, развивающемуся явлению. Ломоносов не ограничивался книжными нормами, а включал в анализ живую разговорную речь. В «Российской грамматике» учёный описал три наречия русского языка своего времени: московское, северное и украинское. Это стало первым шагом к научному описанию диалектов и признанию разнообразия русской речи.

Одновременно Михаил изучал фонетику — то есть как именно человек произносит звуки: какие движения делает рот, язык, голосовые связки, и как эти звуки воспринимаются на слух. Ломоносов чётко разделял звуки (то, что мы слышим и произносим) и буквы (их письменное обозначение), а также создавал понятные термины для описания изменений в речи — например, как меняется высота или сила голоса. Такой подход позволял Ломоносову не только фиксировать нормы, но и понимать, как язык функционирует в реальной коммуникации.

Параллельно учёный решал задачу научной терминологии. Как естествоиспытатель, он столкнулся с нехваткой русских слов для описания физических, химических и астрономических явлений. Михаил не просто заимствовал термины из латыни или немецкого, а адаптировал их к логике русского языка, часто создавая новые слова. Среди них:

- «градусник», «преломление», «равновесие», «диаметр», «квадрат», «минус»;

- «горизонт», «кислота», «вещество», «атмосфера», «барометр»;

- «вязкость», «кристаллизация», «микрометр», «оптика», «эфир».

Эти слова закрепились не только в научных текстах, но и в повседневной речи. Ломоносов также использовал образные, поэтические выражения: «зажигательные стекла», «огнедышащие горы», что свидетельствует о его стремлении соединить точность науки с выразительностью художественного языка.

Он был убеждён в мощи родного языка. В одном из своих высказываний Ломоносов писал:

|

|

Доктор исторических наук, автор вузовских учебников «История СССР» Михаил Тимофеевич Белявский отмечал:

|

«Ломоносов убеждён, что русский язык сочетает в себе самые яркие достоинства других языков: великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, а сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка».

|

Таким образом, Ломоносов обогатил русский язык и снизу — через фиксацию живой речи и диалектов, и сверху — через создание строгой научной терминологии. Это сделало русский язык одновременно близким простым людям и пригодным для науки и образования.

Книги Ломоносова: от грамматики до риторики

Михаил Васильевич Ломоносов написал несколько ключевых трудов, определивших развитие русского языка и литературы.

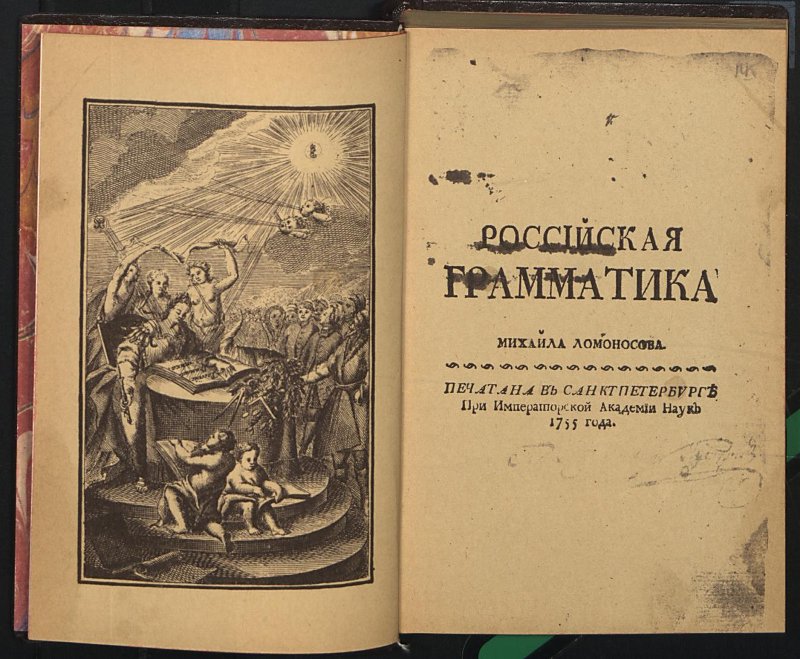

Главный его филологический труд — «Российская грамматика» — был завершён в 50-е годы XVIII века и торжественно поднесён при дворе в дар великому князю Павлу Петровичу в честь первой годовщины его рождения. В отличие от предыдущих грамматик, основанных на церковнославянской традиции, Ломоносов описывал именно русский язык, опираясь на живую речь и диалекты. Труд включал шесть основных разделов: о человеческом слове вообще, о чтении и правописании, о родах имён и склонениях, о спряжении глаголов, о служебных частях речи и о сочинении слов. При жизни Ломоносова она выдержала несколько изданий, а после его смерти — ещё три. Позже она легла в основу «Грамматики Российской Академии» (1794) и «Словаря Академии Российской».

Эта книга впервые чётко разделила русский и церковнославянский языки. В ней был введён морфологический принцип правописания, то есть правило писать одинаковые части слова (морфемы) единообразно, даже если они звучат по-разному (например, вода — воды, а не воды — води). Именно «Российская грамматика» заложила основы отечественной филологии — науки о языке, литературе и их историческом развитии.

В предисловии к этому труду Ломоносов подчёркивал:

|

«Красота, величие, сила и богатство российского языка явствует довольно из книг, в прошлые веки писанных, когда ещё не токмо никаких правил для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть или могут быть...»

|

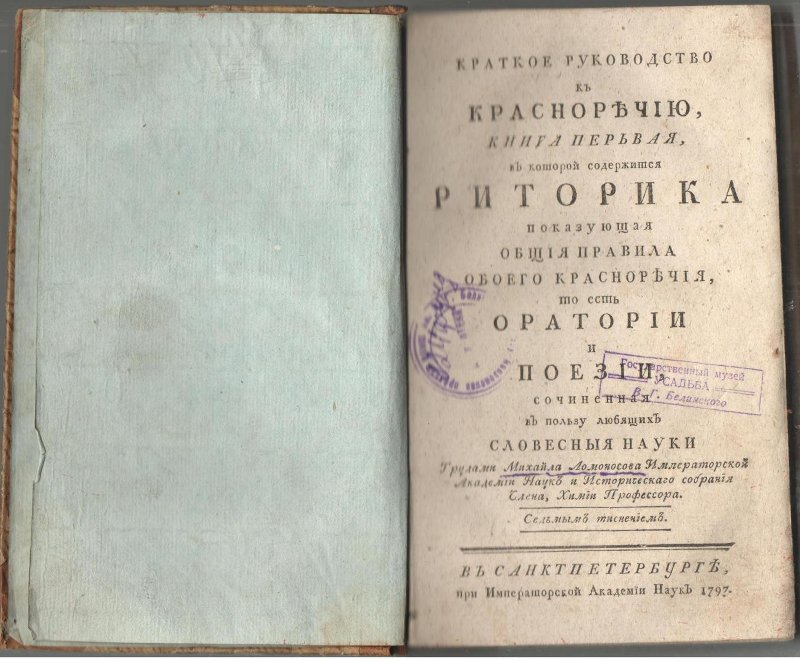

Другой важный труд — «Краткое руководство к красноречию» — был написан в 1743 году и издан в 1748 году. Это был первый учебник риторики на русском языке, созданный на основе лекций, которые Ломоносов читал в Санкт-Петербургской Академии наук с 1742 года. В издании Михаил изложил правила построения прозы и стиха, учение о красноречии, элементы поэтики и впервые обосновал теорию трёх штилей — высокого, среднего и низкого. Если «Российская грамматика» была теоретическим описанием языка, то «Краткое руководство» — практическим руководством по его художественному использованию.

Теория трёх штилей: структура литературного языка

В «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» Ломоносов впервые систематически обосновал разделение языка на три стилистических уровня:

Высокий штиль — для героических поэм, од, философских и религиозных текстов:

|

«Высокий штиль предназначен ко всем важным и возвышенным материям, где должно многое и крепко изъясняться, в героических поэмах, одах, и прозаичных речах о важных материях...»

|

Средний (посредственный) — для официальных документов и светской прозы:

|

«Средний или посредственный штиль употребляется в светской и повседневной письменной речи, где надлежит быть понятным и умеренно хорошим...»

|

Низкий штиль — для бытовой речи, комедий и народных песен:

|

«Низкий штиль служит для обыкновенных, разговорных речений, к обиходу и в театральных комедиях».

|

Эта система позволяла русскому языку быть гибким и функциональным, а писателям — выбирать регистр в зависимости от жанра и темы. Теория трёх штилей стала основой для жанрового развития русской литературы вплоть до эпохи Пушкина.

Что оставил нам Ломоносов?

Михаил Васильевич не имел диплома лингвиста, но создал первую научную грамматику русского языка, ввёл сотни терминов, описал живую речь, разработал стилистическую систему и обогатил лексику. Работа Ломоносова сделала русский язык пригодным одновременно для науки, поэзии и повседневного общения.Гений оставался убеждённым в силе родного слова до конца жизни. Однажды он написал:

|

«Разум и прилежание, вкладываемые в изучение и овладение родным языком, дадут возможность судить, в какой мере современный русский язык сочетает великолепие, живость, крепость, нежность и богатство».

|

Сегодня труды учёного, лингвиста и поэта Ломоносова продолжают изучать как фундаментальные источники по истории языка, а его идеи влияют на развитие русской культуры и образования.

Современные исследователи лингвистического наследия Михаила Васильевича рассматривают его прежде всего как учёного широкого профиля — с глубокими знаниями в филологии, языковедении и литературоведении. В диссертациях и статьях лингвистическую подготовку Ломоносова сегодня изучают с помощью современных методов — сравнительного, типологического, когнитивного анализа и дискурс-анализа. Это позволяет объективно оценить масштаб вклада этого выдающегося человека в историю. Филологи подчёркивают: именно Ломоносов заложил основы научного описания русского языка, предложил термины и методы, которые стали первыми шагами к становлению отечественной лингвистики как самостоятельной науки.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться