Опубликовано: 05 ноября 2025 года

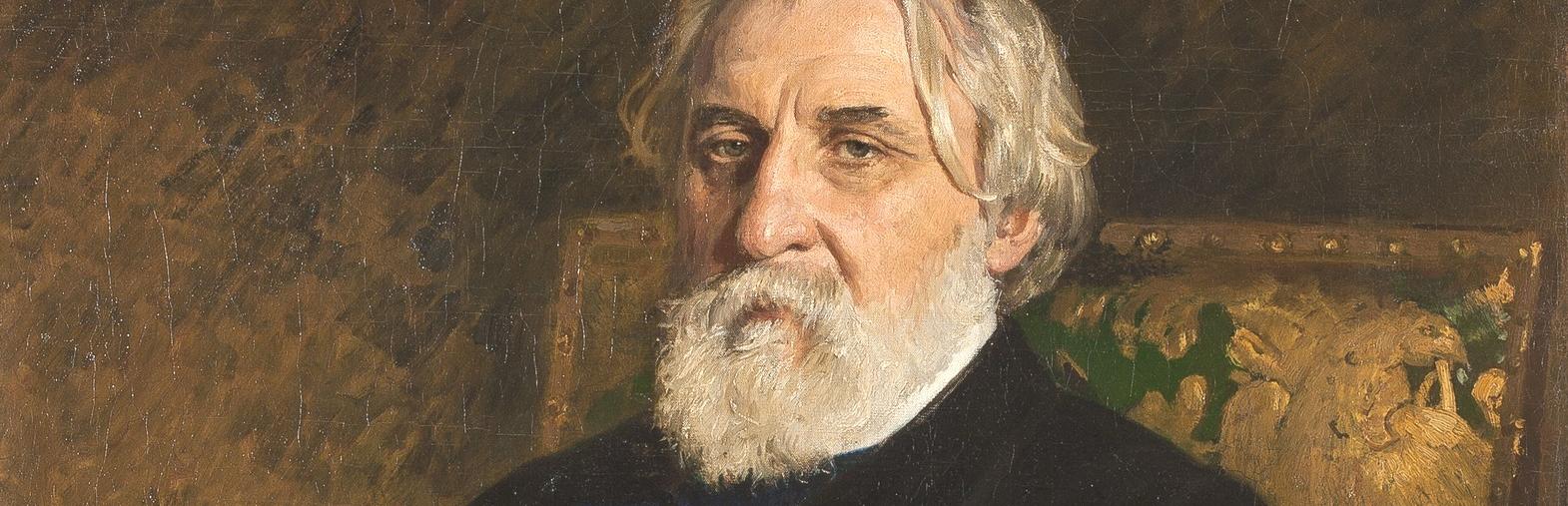

Салтычиха из Спасского: как мать Тургенева стала барыней из «Муму»

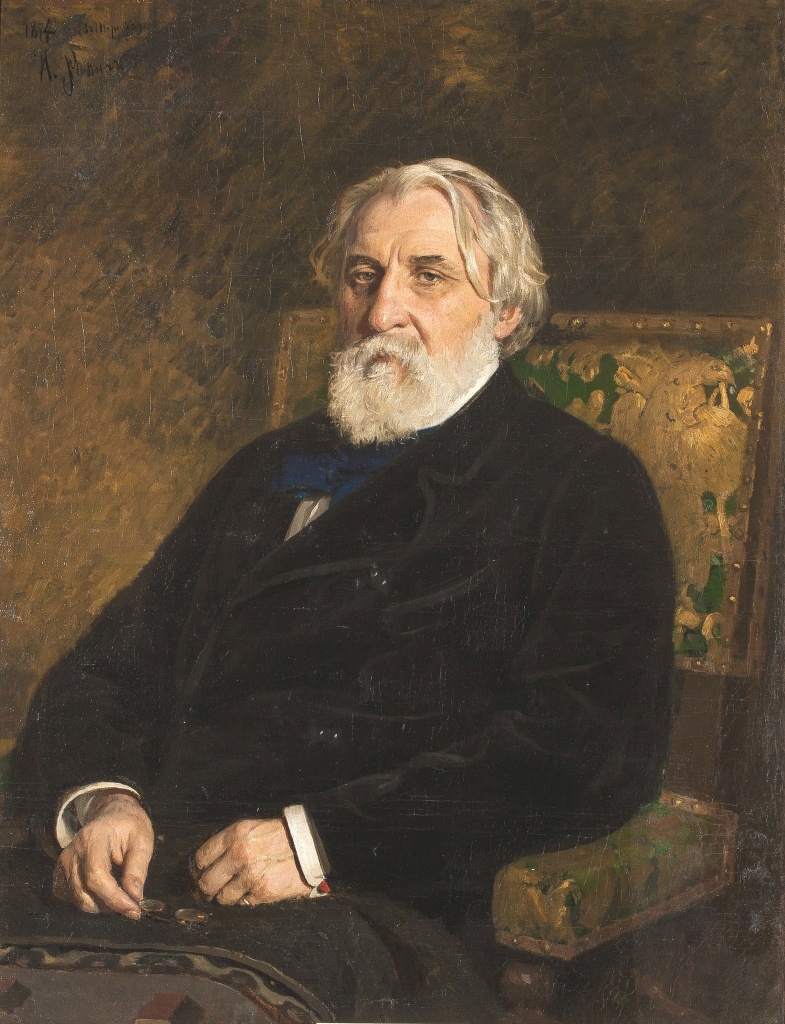

Иван Сергеевич Тургенев родился в семье богатой помещицы Варвары Петровны Лутовиновой, владелицы крупного имения Спасское-Лутовиново и других усадеб в Орловской, Курской, Калужской, Тульской и Тамбовской губерниях. Варвара Петровна воспитывалась в семье отчима, где чувствовала себя чужой и бесправной. В 16 лет она бежала к дяде, Ивану Ивановичу Лутовинову, который оплатил её образование. После его смерти она стала самостоятельной владелицей обширных земельных угодий. Варвара Петровна была властной, деспотичной и жестокой женщиной. «Редкий день проходил без розог», — так описывали современники её методы воспитания. Варвара применяла телесные наказания не только к крепостным, но и к собственным детям. Тургенев с детства боялся мать и называл её «салтычихой». Эта атмосфера страха и подавления глубоко травмировала его и впоследствии повлияла на творчество писателя.

Считается, что Тургенев списал образ барыни из рассказа «Муму» со своей матери. Хотя эпизод со смертью собаки в «Муму» расценивается как художественный вымысел, он отражает символическую жестокость помещицы и крепостной системы в целом. Тургенев писал в письмах, что сюжет рассказа основан на детских воспоминаниях и реальных событиях из жизни усадьбы. Согласно воспоминаниям сестры Тургенева — Варвары Николаевны Житовой — прототипом Герасима из «Муму» был немой дворник Андрей, служивший у матери классика.

Тургенев сделал русскую литературу частью Европы

Тургенев поступил в университет в 14 лет, а в 23 года стал магистром философии. С детства будущий писатель свободно говорил на русском, французском, немецком и английском языках; в университете изучал древнегреческий и латынь. Языковая подготовка позволила ему стать ключевым посредником между русской и европейской культурами.

Около 30 лет классик жил в Европе, преимущественно во Франции и Германии, поддерживая тесные связи как с русскими, так и с европейскими интеллектуальными кругами. С 1874 года участвовал в ежемесячных «обедах у Флобера» в парижском кафе «Риш» вместе с самим Гюставом Флобером, Эмилем Золя, Альфонсом Доде и Эдмоном де Гонкуром. Дружил с Виктором Гюго, Жорж Санд, Проспером Мериме и другими видными писателями.

Тургенев лично участвовал в переводах русской литературы на западные языки: вместе с Луи Виардо перевёл на французский «Капитанскую дочку» (1853), «Евгения Онегина» (1863) и драматические поэмы Пушкина, а также редактировал перевод «Отцов и детей», выполненный Проспером Мериме. На русский язык он перевёл «Иродиаду» и «Повесть о св. Юлиане Милостивом» Флобера, более 20 сказок Шарля Перро и поэму Байрона «Тьма».

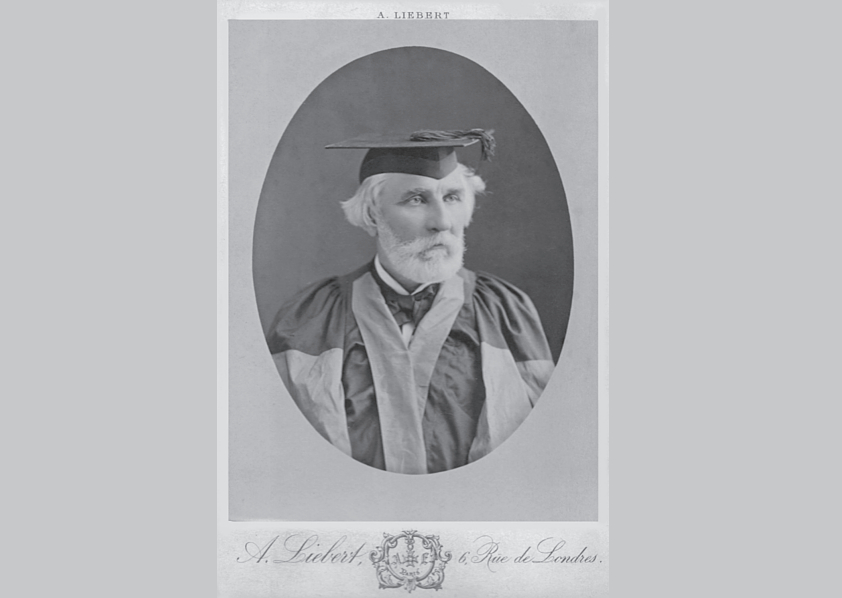

Его собственные произведения публиковались в ведущих европейских журналах, а в 1879 году Оксфордский университет присвоил ему звание почётного доктора гражданского права — впервые в истории этот титул получил беллетрист. В речи профессора Джеймса Брайса отмечалось, что «правдиво описанные картины жизни крестьян» сыграли важную роль в отмене крепостного права. Иван писал: «Еду же я в Англию – ибо совершенно неожиданно получил известие, что Оксфордский университет производит меня за мои литературные заслуги – в доктора естественного права! Честь великая – едва ли не я первый русский, её заслуживший – но как, почему? Я до сих пор понять не могу! То-то, я воображаю, на меня прогневаются иные господа в любезном отечестве!»

Таким образом, Тургенев был не только писателем, но и редактором, переводчиком, активным посредником и организатором культурного диалога между Россией и Европой.

Перо против розог: как «Записки охотника» изменили Россию

Тургенев считал крепостное право главным злом эпохи и активно выступал за его отмену. Уже в юности он написал служебную записку «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине», где утверждал равенство дворян и крестьян. В письмах к семье Виардо Тургенев неоднократно выражал желание «снять с себя клеймо владельца душ» и последовательно поддерживал идею освобождения крестьян.

Весной 1842 года император Николай I издал указ об «обязанных крестьянах»: помещики могли добровольно предоставить крестьянам личную свободу и в пожизненное пользование часть земли, за что те обязаны были выполнять определённые повинности. Поэтому в том же году Тургенев поступил на службу в Министерство внутренних дел, в комитет по крестьянским делам, надеясь участвовать в реформаторской деятельности, но вскоре разочаровался в бюрократии и ушёл в отставку, поскольку указ оказался нежизнеспособным, однако в обществе его восприняли как первый шаг к постепенной отмене крепостного права.

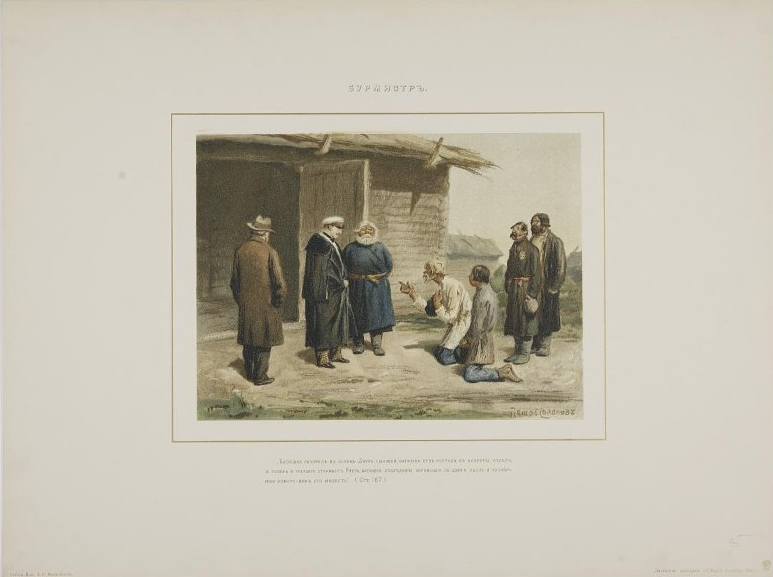

Сборник Ивана Сергеевича «Записки охотника» сыграл важную роль в формировании общественного мнения. По словам императора Александра II, именно это произведение, будто бы, стало одним из стимулов к проведению реформы 1861 года по отмене крепостного права. «Записки охотника» были основаны на реальном опыте Тургенева: он охотился «по-мужицки», часто ночевал в лесу или поле, ловил птиц сеткой и стрелял из ружья. Поскольку стремился показать крестьянина как полноценного человека, его проза стала мощным инструментом социальной критики.

Первое отдельное издание «Записок охотника» стало также прямой причиной ареста классика и последовавшей ссылки в родовое имение Спасское-Лутовиново. Цензор, пропустивший книгу в печать, был уволен со службы и лишён пенсии.

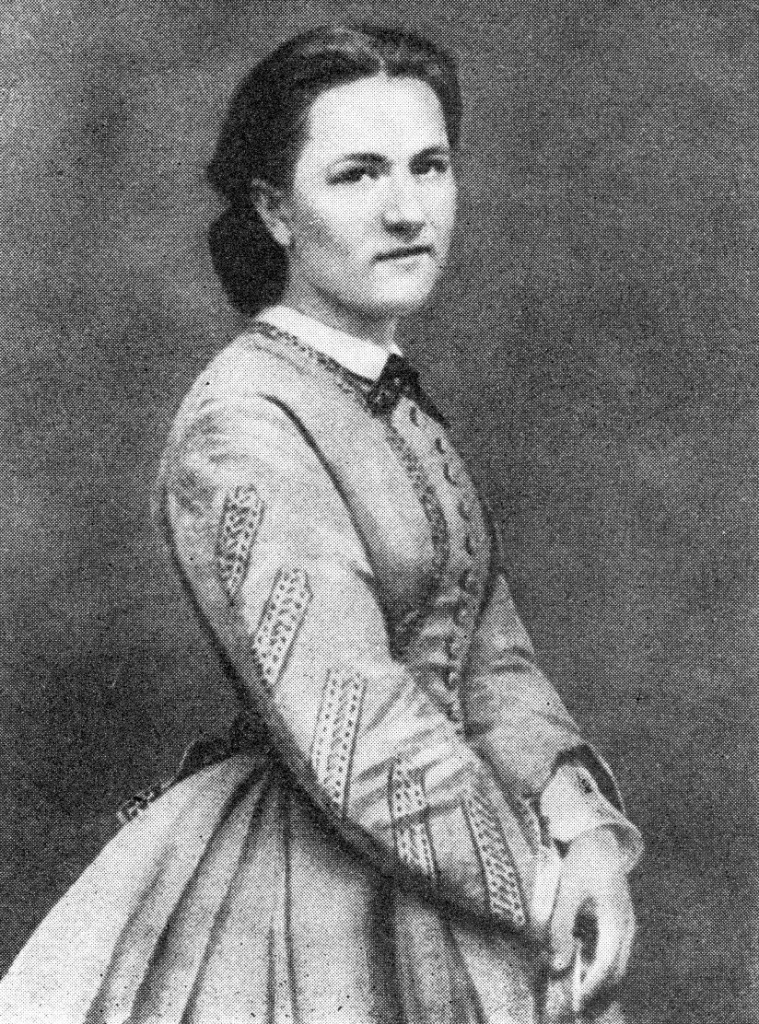

Когда отец — дворянин, а дочь — крепостная

В 1841 году у Тургенева родилась дочь Пелагея от крепостной белошвейки Авдотьи Ивановой. Ранее он попросил у своей матери разрешения жениться на последней, но получил категорический отказ и угрозу лишения наследства. Годовалую Пелагею забрала к себе Варвара Петровна, девочка фактически стала крепостной, выполняя тяжёлую работу в доме. Тургенев узнал о существовании дочери лишь спустя 8 лет и встретился с ней. Из-за давления матери, социальных норм и юридических ограничений крепостного права он долгое время не мог признавать Пелагею официально, хотя материально помогал ей. Позже он перевёз дочь во Францию и поселил у оперной певицы Полины Виардо, с которой был близок. Там Пелагея взяла имя Полина и прожила в семье Виардо около семи лет. Её воспитание оказалось сложным: не сложилось ни с учёбой, ни с личной жизнью. Только когда дочь стала взрослой и была выдана замуж за молодого предпринимателя Гастона Брюэра, Тургенев официально признал её, обеспечив католическое крещение и приданое. Несмотря на это, близких отношений между ними так и не сложилось — годы разлуки и социальная дистанция сделали их чужими.

Тургенев писал о дочери своей близкой знакомой, графине Елизавете Ламберт: «Я довольно много видел мою дочь в последнее время и узнал её. При большом сходстве со мною, она натура совершенно различная от меня. Художественного начала в ней и следа нет. Она очень положительна, одарена сильным характером, спокойствием, здравым смыслом: она будет хорошая жена, добрая мать семейства, превосходная хозяйка. Романтическое, мечтательное всё ей чуждо. У ней много прозорливости и безмолвной наблюдательности. Она будет женщина с правилами и религиозная… Она, вероятно, будет счастлива… Она меня любит страстно, но она будет любить немногих…».

Некоторые литературоведы считают, что непростые отношения Тургенева с дочерью нашли отражение в его повести «Ася». Существует также версия, что в переживаниях Николая Кирсанова — героя романа «Отцы и дети» — по поводу своего незаконнорождённого ребёнка писатель выразил собственные чувства.

Не дурнушка, а героиня: правда о «тургеневской девушке»

В произведениях Тургенева появились героини нового типа — образованные, романтичные, внутренне сильные девушки с богатым духовным миром: Лиза из «Дворянского гнезда», Елена из «Накануне», Ася. Они росли в уединении, часто в усадьбах, без светского влияния, были скромны, иногда считались «дурнушками», но обладали глубиной чувств и моральной силой. Эти образы породили литературный тип «тургеневской девушки», который возник в 1860-х годах в критике и быстро вошёл в культурный обиход как символ нового женского идеала.

В то время в русской литературе и обществе происходил сдвиг в восприятии роли женщины: всё больше признавалась важность её внутренней духовной жизни и моральной силы, а не только внешней красоты или подчинения светским модам. Героини произведений Ивана Сергеевича олицетворяли именно этот образ — женщину, которая обладает силой чувств, глубоким духовным миром и стремлением к свободе, что противостояло представлениям о слабости и беспомощности женщины, господствовавшим ранее в обществе. Сегодня словосочетание «тургеневская девушка» часто используют неверно, подразумевая под ним слабую, мечтательную и пассивную личность. На самом деле героиня Тургенева была полной противоположностью «лишнему человеку». Внутренняя сила, готовность жертвовать собой и стремление к свободе сделали её символом своего времени.

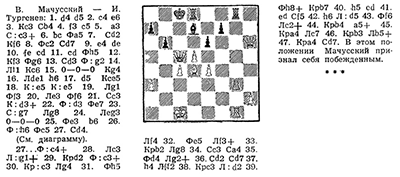

Рыцарь слона: Тургенев за шахматной доской

Тургенев считался одним из сильнейших шахматистов среди писателей XIX века. Современники называли его «рыцарем слона» за мастерство игры этой фигурой. Он регулярно посещал парижское шахматное кафе «Режанс», где играл с ведущими европейскими шахматистами — Полом Морфи, Игнацем Колишем, Владиславом Мачуским, Нейманом, Брена и Дюрантелем. В 1862 году классик занял второе место в турнире среди 64 участников, уступив лишь французскому шахматисту Арну де Ривьеру. А в 1870 году Ивана Сергеевича избрали вице-президентом Международного шахматного конгресса в Баден-Бадене. Тургенев организовывал шахматные турниры и предлагал собственные призы для участников.

Современники отмечали, как писатель с восторгом комментировал партии лучших игроков, сравнивая их игру с творчеством Рафаэля, и сам стремился не просто соревноваться, но и эстетически наслаждаться игрой, находя лучшие варианты ходов. Классик штудировал передовые для своего времени учебники шахматной игры, проявлял интерес к шахматной периодике. Сотни партий были им изучены, снабжены пометками на полях.

Сейчас в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области проводится ежегодный Тургеневский шахматный турнир, где собираются как взрослые, так и юные шахматисты.

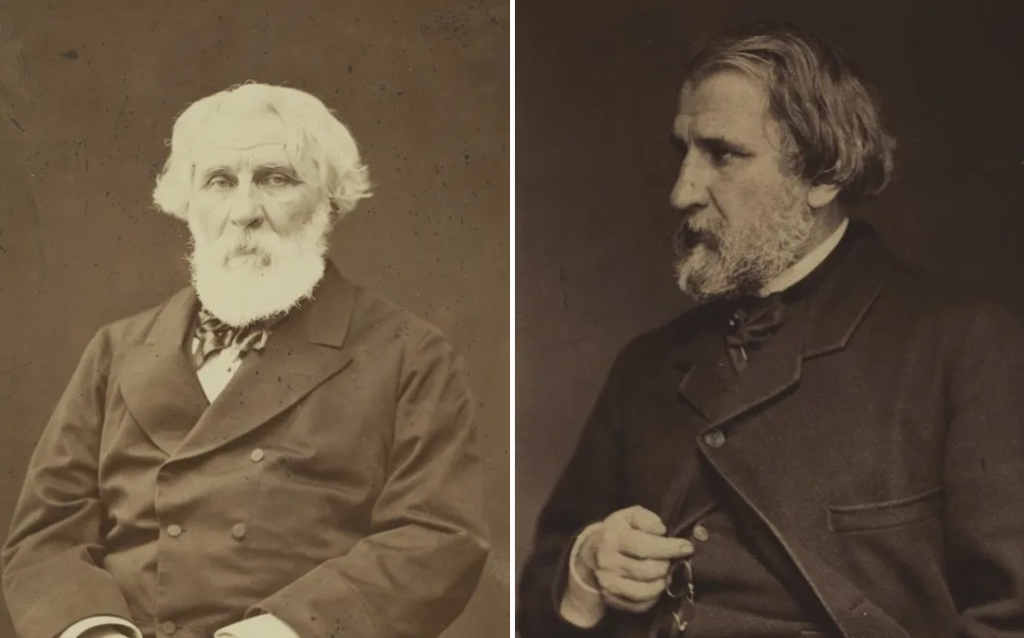

Фотокарточки вместо портретов: Тургенев и новое искусство XIX века

Иван Тургенев познакомился с фотографией вскоре после появления этого феномена в Европе в 1840–1850-х годах. С самого начала писатель воспринял её не просто как техническое новшество, но как новое искусство, способное с необычайной точностью и живостью запечатлевать человеческий облик и мгновения жизни. Классик предпочитал фотографию традиционным живописным портретам именно за эту способность передавать подлинные черты личности без идеализации. Хотя сам Тургенев никогда не занимался фотографированием и не выступал в роли фотографа, он стал активным ценителем и собирателем фотопортретов — как своих, так и друзей, современников и известных личностей. Он регулярно позировал у ведущих фотографов своего времени, а из-за границы привозил пачки фотокарточек, которые раздавал близким, считая, что «будущее принадлежит фотоискусству». В письмах он называл фотографии «значимыми памятниками жизни и творчества», подчёркивая их эмоциональную и культурную ценность.

Этот глубокий интерес к визуальному восприятию мира напрямую отразился на его литературном методе. Фотографическая точность и внимание к деталям стали отличительной чертой его поздней прозы: описания пейзажей, интерьеров и особенно лиц героев приобрели почти «снимковую» конкретность, что усиливало реализм и позволяло читателю ясно представить не только внешность персонажей, но и их внутреннее состояние. Исследователи отмечают, что именно эта «фотографическая» манера письма способствовала развитию психологического реализма в русской литературе. Кроме того, в рукописях Тургенев часто делал зарисовки и эскизы — своего рода визуальные этюды, — которые помогали ему точнее выстраивать словесные образы. Таким образом, фотография для Тургенева стала не только личным увлечением, но и важным художественным инструментом, обогатившим его творчество новой выразительностью и зримостью.

Основные коллекции фотографий Тургенева и связанных с ним материалов хранятся сегодня в нескольких ключевых учреждениях России: в Орловском литературном музее, в Московском музее И.С. Тургенева, в Государственном музее А.С. Пушкина.

Тургенев влиял на литературу и там, где он никогда не бывал

Тургенев оказал существенное влияние на творчество многих европейских писателей XIX века. Иван был первым русским классиком, широко признанным и понимаемым в Европе, что сделало его своего рода «лицом» русской литературы на Западе. Образ Евгения Базарова из романа «Отцы и дети» оказал заметное влияние на персонажей английских романов XIX века, став одним из первых и наиболее ярких образов «нового человека» — нигилиста и критика традиций.

В Японии Тургенев оказал глубокое влияние на формирование современной литературы. Его переводили и популяризировали основоположники новой японской прозы Футабатэй Симэй и Сома Гёфу. Первый перевод рассказа «Свидание» из «Записок охотника» вышел в газете «Тёя симбун» в 1883 году, а роман «Отцы и дети» получил пять изданий в Японии и стал классикой, что свидетельствует о широкой известности и востребованности Тургенева в японской культуре.

Футабатэй Симэ писал: «Возьмём для примера Тургенева: его поэтическая идея не напоминает ни зиму, ни осень. Это весна. Но это не ранняя весна и не середина весны, это конец весны, когда вишни в полном буйном расцвете и уже чуть-чуть начинают осыпаться. Как будто идёшь по узкой тропинке, среди вишен, лунным вечером, когда призрачная, прекрасная весенняя луна сияет в далёком, подёрнутом туманной дымкой небе».

Японские критики цитировали «Порог», «Свидание», «Три встречи», «Рудин», «Асю». Тургеневская эстетика природы и психологизм героев резонировали с традиционным японским восприятием мира. Его стиль повлиял на развитие диалогической прозы и жанра исповедальной литературы - «эго-романа» в Японии. Тургенева называли символом «европейских перемен», а его творчество активно включали в учебные программы, где разбирали темы свободы, равенства и гражданской ответственности.

В Испании его творчество повлияло на писателя Хуана Эдуардо Суньигу. После чтения «Дворянского гнезда», несмотря на цензуру франкистского режима, Суньига увлёкся русской культурой. От Тургенева он унаследовал образ «лишнего человека» в творчестве, от Чехова — любовь к короткому рассказу.

Наследие на экране: 100 экранизаций и 5 континентов

Творчество Ивана Тургенева оказало заметное влияние на мировое кино, его произведения активно экранизируются с начала XX века и по сей день. Одной из первых фильмов стала совместная российско-французская работа «Лейтенант Ергунов» (1910). В СССР и России были созданы такие известные экранизации, как «Дворянское гнездо» (1969) режиссёра Андрея Кончаловского, «Отцы и дети» (1958), «Ася» (1977) и многие другие. Помимо России, экранизации снимали в Европе (Италия, Франция, Польша, Германия), США, Латинской Америке и Азии, что говорит о глобальном интересе к его творчеству. Например, польский режиссёр Ежи Сколимовский снял фильм «Вешние воды» (1989) с Настасьей Кински и Тимоти Хаттоном, строго соблюдая сюжет Тургенева. Весьма популярной стала пьеса «Месяц в деревне», с более чем 20 экранизациями и 40 театральными постановками по всему миру.

В России экранизации Тургенева, как правило, ориентированы на глубокое проникновение в социально-философские и психологические аспекты его произведений. Европейские экранизации часто менее сосредоточены на русской исторической специфике и больше на универсальных человеческих эмоциях и конфликтах. Например, итало-французский фильм «Вешние воды» (1989) режиссёра Ежи Сколимовского снят в европейском кинематографическом стиле, который характеризуется сдержанной актёрской игрой, сложными внутренними переживаниями героев и детальной проработкой их психологического состояния. Это делает произведение более доступным для широкой аудитории вне зависимости от страны проживания.

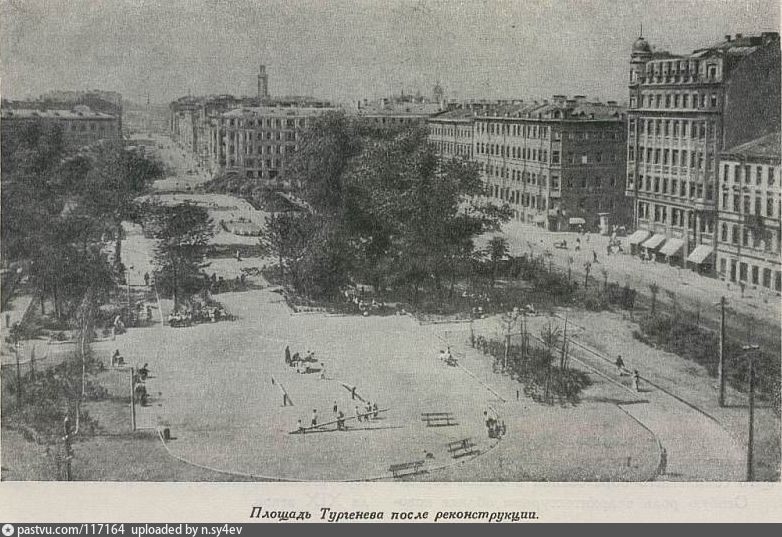

От площади в Петербурге до марки в Болгарии: как мир помнит Тургенева

В честь Ивана Тургенева названы улицы во многих городах бывшего СССР, музеи, библиотеки, а также посёлки во Владимирской области и Приморском крае. Для петербуржцев особое значение имеет площадь в Санкт-Петербурге, переименованная в его честь 6 октября 1923 года. До этого она называлась Покровской — по церкви Покрова Пресвятой Богородицы, располагавшейся на ней и снесённой в 1934 году.

Решение о переименовании стало частью масштабной кампании 1923 года по обновлению городской топонимики в духе просветительских идеалов: улицы и площади получали имена выдающихся писателей, музыкантов, архитекторов и исторических деятелей, чьё наследие считалось важным для новой эпохи. Тургенев как один из крупнейших русских писателей и человек, тесно связанный с Петербургом, вошёл в число первых, чьи имена были увековечены в культурной столице России.

Признание его вклада вышло далеко за пределы страны: в 1978 году в Болгарии как символ гуманизма и культурных связей с Россией была выпущена почтовая марка с портретом Тургенева.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться