Опубликовано: 30 апреля 2025 года

Редакция получила множество писем с фотографиями и рассказами. Будем регулярно размещать на портале работы участников проекта. Сегодня — одиннадцатая публикация.

Сын Владимир Суворов рассказывает:

«Я — ребенок тех, кто чудом выжил в блокаду Ленинграда. У каждой семьи в период Великой Отечественной войны своя история чуда спасения, а иногда их несколько.

На второй день войны, когда отец ушел на фронт защищать Родину, моя мама, не работающая домохозяйка 33 лет, осталась в Ленинграде с двумя детьми, то есть со старшей девятилетней дочерью Аллой и шестилетним сыном Юрием. Мария Степановна Суворова (1909 – 1994 г.г.) устроилась швеей на бывшую фабрику игрушек, перепрофилированную на нужды фронта. Будучи прекрасной портнихой, она стала шить рукавицы, подшлемники и белье для красноармейцев. За это Суворова получала зарплату, но и, самое главное, – рабочую продовольственную карточку. Обычно мама забирала на фабрике материал, нитки, необходимую фурнитуру и дома на своей ручной швейной машинке «Зингер» строчила круглые сутки, при этом дети находились под постоянным присмотром. Так они все вместе и пережили ту страшную зиму 1941-42 годов. Летом 1942-го семья получила предписание на эвакуацию вглубь страны.

В назначенное время горожан эвакуировали на автотранспорте до Финляндского вокзала, затем по железной дороге и снова на автотранспорте до пристани мыса Осиновец. Там на баржах переправили через Ладожское озеро до «Большой земли». Фашисты препятствовали этому процессу. Моим родным повезло — они добрались до порта Кобоны.

На берегу блокадников ждало другое, не менее опасное испытание. Людей после регистрации в эвакопункте кормили и снабжали продуктами на период переезда вглубь страны. Несмотря на многочисленные рекомендации - после такого длительного голодания употреблять пищу небольшими порциями, давая возможность организму привыкать к нормальному питанию постепенно, многие не могли себя сдержать. Это испытание затронуло и нашу семью. Мама и сестра как-то справились с трудностью адаптации, а вот братик – нет, и его еле откачали.

Еще в Ленинграде, когда Марию Степановну спросили, куда бы она хотела выехать, она назвала Новосибирск, потому что сюда был эвакуирован вместе с заводом мамин младший брат Иван Степанович Матвеев. Предполагалось, что, приехав в Новосибирск, можно рассчитывать хоть на какую-то помощь от родного человека.

Добирались до места назначения больше месяца. По приезде выяснилось, что от брата помощи ждать не приходится. Жили рабочие в трудных условиях, а тут мама с двумя малолетними детьми. Семье Суворовых предписали для проживания село Доронино Тогучинского района, в 120 км от Новосибирска, туда они и поехали. Будучи сугубо городским жителем, моя мама имела слабое представление о жизни в деревне, но посчитала: если блокаду пережили, то теперь уж им «сам черт не страшен».

В селе, куда привезли семью, Суворовы оказались в первой партии переселенцев. В группе было 12 человек ленинградских женщин с малыми детьми. Поселили всех в одном небольшом доме, где проживала семья старообрядцев. Теснота невыносимая.

Местные жители вначале встретили ленинградцев настороженно — все-таки «чужаки». Как от работников от них в колхозе толку немного, да и кормить их надо за свой счет.

Кроме этого, в селе проживала большая группа старообрядцев, не очень жалующая советскую власть. Со временем отношения между приезжими и местными сгладились. Эвакуированные, конечно, не были приспособлены к деревенскому труду, но имели гражданские профессии, которые очень пригодились сельчанам: учительница, парикмахер, музыкант, бухгалтер. Всем им нашлась работа и занятия по силам: в колхозе, в местной школе, да и просто в жизни.

Мой братик Юра в дороге выздоровел и немного окреп. Так как по жизни с раннего детства он был большим выдумщиком, озорником, заводилой и проказником, то за пару дней быстро перезнакомился с местными ребятами. И вот приводит он в дом, где жили переселенцы, своего нового местного друга. Тот предлагает Суворовым от имени своей мамы переехать жить к ним. Мои родные в тот же день перебрались в новый дом, где им была выделена отдельная комната.

Обе семьи были очень похожи: отцы воевали на фронте, мамы — ровесницы, как и дети.

Мои брат и сестра пошли учиться в местную школу. Юрий — в первый класс, а Алла — в четвертый. У брата с одеждой было всё в порядке, а Алла за последний год заметно подросла, и школьная форма, которую они привезли с собой, стала ей маловата. Мама решила сшить дочке форму из своего платья. У хозяйки была швейная машинка «Зингер», точно такая же, как оставшаяся в Ленинграде и спасшая семью Суворовых от голодной смерти.

Хозяйка дома, когда мама попросила ее воспользоваться швейной машиной, не отказала и через день была страшно удивлена, увидев, какое красивое форменное школьное платье сшила мама для Аллы. Сама хозяйка шить не умела и попросила гостью сшить такое же платье и для своей дочери. Когда через день две девочки пришли в школу в обновках, то все учителя и школьники были поражены. Действительно, Мария Степановна, хоть и имела всего шесть классов школьного образования, была не просто портнихой, а первоклассным мастером, способным выполнить любой каприз заказчика.

Теперь у Суворовой отбоя не было от заказчиков. И это были не только жители села Доронино. Слава о такой чудесной портнихе разлетелась моментально по всей округе. Заказчики выстроились в очередь. Платили за работу, как правило, продуктами. А лучшей платы в войну и пожелать нельзя.

В конце сентября в село приехала и присоединилась к Суворовым моя бабушка Прасковья Васильевна Матвеева. Когда эвакуировалась семья, бабушка лежала в больнице и смогла выехать в эвакуацию несколько позднее. Бабуле тоже нашлась работа: помогать в домашнем хозяйстве не только родным, но и хозяевам дома. Брат и сестра скоро органично влились в небольшой школьный коллектив. Алла стала лучшей в классе по успеваемости, а Юрий своей неудержимой активностью завоевал авторитет как среди своих сверстников, так и более старших ребят. Серьезных шалостей он не совершал, но по мелочам был неистощим на выдумки.

Так жизнь семьи Суворовых в части бытовых условий наладилась, и на два года село Доронино стало для них малой Родиной.

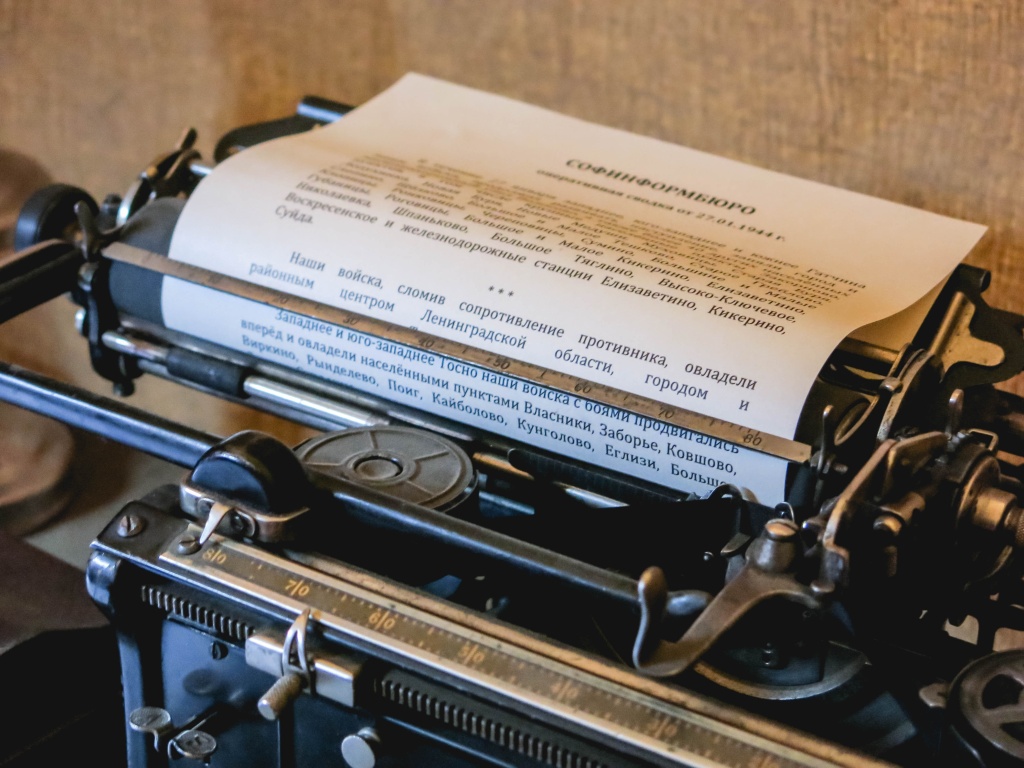

27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. Стало ясно, что война скоро закончится. Мария стала думать о скорейшем возвращении домой. Ни ей, ни моему отцу жизнь, кроме как в Ленинграде, не представлялась.

А вот мамин брат Иван из Сибири так и не уехал. Остался работать на заводе, обзавелся семьей, в которой родилось трое детей. Так Новосибирск для него стал вторым домом.

Вернуться домой до окончания войны можно было только по специальному вызову из города на Неве от своего родственника, который в этот момент там проживал. Такой вызов семье Суворовых сделал мамин двоюродный брат Павел Михайлович Михайлов, который воевал на Ленинградском фронте.

Прощание с жителями села Доронино было очень трогательным. Посидели, погоревали, поплакали, и Суворовы двинулись в обратный путь в свой родной Ленинград.

Город встретил семью несколько сурово, но самое главное — свое жилье удалось отстоять.

В сентябре 1945 года вернулся с войны мой отец, Анатолий Алексеевич Суворов, а 2 октября 1946 года родился я — Владимир Анатольевич.

В 1946 году приехала домой и моя двоюродная сестра, семилетняя Диана.

Когда в мае 1942 года ее мать Екатерина Александровна Матвеева умерла от голода, а бабушка лежала в больнице, трехлетнюю Диану определили в приют. В сентябре 1942 года она была эвакуирована в Омскую область, в село Колосовка, где и находилась в детском доме № 20 до 1946 года. Мои родственники отыскали девочку и в апреле 1946 года привезли домой в Ленинград. Из всех моих родных, переживших блокаду, ныне здравствует только она — Диана Алексеевна Оршанская-Матвеева, которой сейчас 87 лет. Дай ей бог здоровья!

Моя мама Мария Степановна Суворова прожила долгую жизнь и умерла в 1994 году. Было ей в тот момент 85 лет.

А теперь еще о других моих близких родных:

Моя бабушка Екатерина Дмитриевна Суворова умерла 8 ноября 1941 года.

Брат моего деда Сергей Петрович Суворов умер от голода в феврале 1942 года.

Мой дядя Сергей Степанович Матвеев погиб ополченцем на фронте в феврале 1942 года.

Мой дядя Алексей Степанович Матвеев погиб ополченцем на фронте в феврале 1942 года.

Вечная им память!»

Правнук Александр Бильди рассказывает:

«Моя прабабушка, Лидия Фёдоровна Париевская (Мельникова), родилась 12 января 1928 года в деревне Заречье Тихвинского района Ленинградской области. Ее отец служил лесником. Мать занималась домашним хозяйством и детьми, которых в семье было трое: Лида и два младших брата.Когда началась война, отца сразу призвали в армию. Последнее письмо от него пришло со станции Дибуны под Ленинградом. Затем в феврале 1942-го Фёдор пропал без вести.

А прабабушка вместе с детьми, осенью 1941-го, когда начались бои за Тихвин, как и другие жители, ушла в землянку, в лес. Тихвин освободили 9 декабря 1941 года. Тогда семья поселилась в маленькой комнатке у своей бабушки Пани на Социалистической улице города. Мама моей прабабушки сразу устроилась на работу в баню. А прабабушка - в сортировочный эвакогоспиталь № 3415, который находился во Введенском монастыре. Там Лидия и еще пять девочек скоблили швы на одежде после прожарки, очищали солдатские вещи от мертвых вшей, помогали стирать и гладить, носили березовые чурки на растопку, зашивали и штопали. Работали с утра до позднего вечера.

Весной 1942 года госпиталь начали готовить к передислокации. В Луге 14-летней Лидочке выдали паспорт, с этого момента начался ее военный стаж. Работники поехали в Прибалтику, Польшу, по Германии до Берлина. Везде раненые, голод, смерть. Передвигались в вагонах, иногда в товарных, на грузовиках через понтонные переправы.

В госпитале прабабушка работала сначала в прачечной, потом на вещевом складе. Подростки сами таскали тюки с мокрым бельем, грузили тяжелые мешки в вагоны, помогали вытаскивать из составов тяжелораненых и тех, кто не мог двигаться сам.

День Победы встретили в госпитале под Берлином. Там же стояли до сентября. А потом было возвращение домой. До Тихвина добрались только в октябре, потому что часто останавливались на станциях и полустанках, пропуская военные эшелоны, литерные поезда.

После войны мой прадед, Стациан Николаевич Париевский, увидел прабабушку во дворе дома и сразу влюбился. Поженились они 6 ноября 1952-го. Прожили вместе почти 50 лет. Прадед умер в сентябре 2002-го, не дожив полтора месяца до дня золотой свадьбы. Сейчас моей прабабушке 97 лет. У нее большая семья: пятеро внучек и трое правнуков».

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться