Опубликовано: 05 мая 2025 года

Всем желающим было предложено прислать фотографии родных, сделанные во время Великой Отечественной войны или вскоре после ее окончания, и яркие истории, рассказывающие о людях, запечатленных на снимках.

Редакция «Культуры Петербурга» получила несколько десятков писем из разных уголков России и стран СНГ с фотокарточками и рассказами о людях. Многие участники прислали не одну историю, а целую семейную летопись. Прием работ осуществлялся до 3 мая. Мы благодарим всех принявших участие в проекте. И предлагаем ознакомиться с виртуальной выставкой «Военная история моей семьи», которую мы, как и обещали, размещаем на портале.Сын Олег Москвин рассказывает:

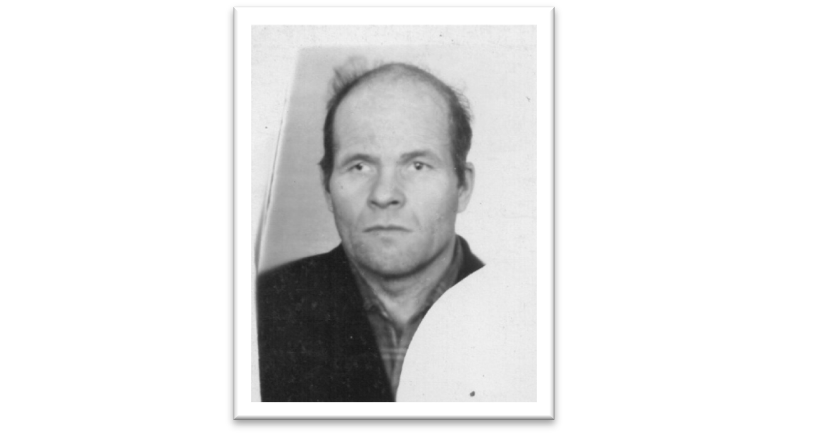

«Осенью 1956 года мой отец Вячеслав Иванович Москвин по гражданской специальности инженер-дорожник, а в прошлом - подполковник, начальник дорожных войск 21-й армии, входившей в состав I-го Украинского фронта, взял меня и моего старшего брата Владимира в Эрмитаж, на открывшуюся выставку картин из польских музеев. В ту пору мне исполнилось 10 лет. Экспозиция предшествовала безвозмездной передаче произведений искусства Польше после их обнаружения в трофейных фондах.

Когда же мы начали осматривать выставку, то мой отец с удивлением узнал в полотнах картины, которые он видел более 11 лет назад. А было это в мае 1945 года в Нижней Силезии, в округе Вальденбург, на территории тогда еще относящейся к Германии.

Владелец замка вывез обстановку, но оставил на чердаке сотни полотен, в том числе, поврежденные, с инвентарными номерами варшавского национального и других музеев. Там же были найдены тысячи старинных рисунков, акварелей, гравюр и литографий. Отец доложил командованию и добился отправки картин в Ленинград для реставрации.

В июле 1945 года папа был командирован в город на Неве, и груз отправился в долгий путь. Было спасено 431 полотно и 4239 листов графических работ, преимущественно польских и западноевропейских художников.

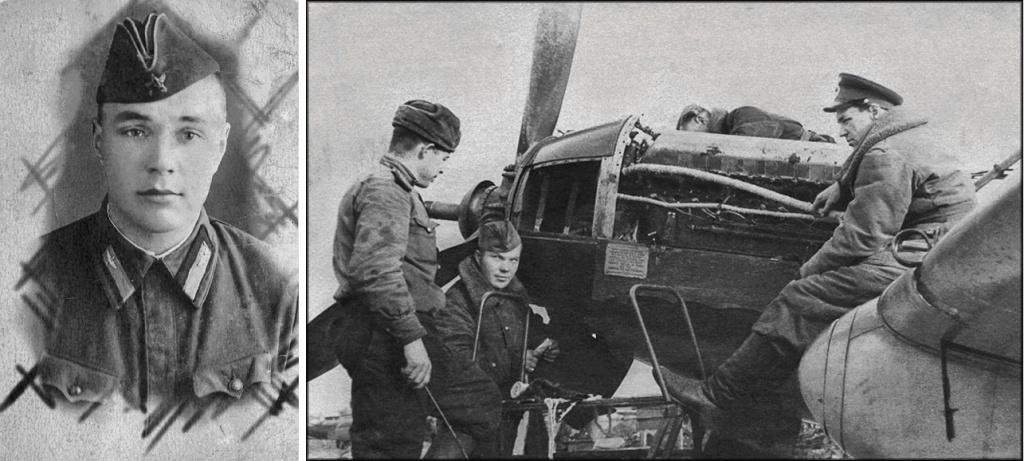

Рассказываю также о своих дядях. Юрий Москвин участвовал в тяжелых боях на Крымском фронте в начале 1942 года, где служил в 229-й танковом батальоне. Юрий пропал без вести, найти информацию о его судьбе удалось лишь в 2015 году. Кроме того, мой другой дядя, Герман Москвин, во время блокады Ленинграда служил инженером Гражданского воздушного флота, обеспечивая спасение людей и поддержку войск. Его подвиги были отмечены наградами за самоотверженную работу и создание новых технологий в условиях войны. Самолеты группы, обслуживаемые техническим составом под его руководством, совершили 5380 вылетов, перевезли 46 896 раненых бойцов и командиров, 184 тонны консервированной крови».

Племянница Ольга Владысова рассказывает:

«Расскажу о моей тетушке Лидии Сергеевне Нечаевой. Лида родилась в Ленинграде в 1932 году. Вся ребятня Петроградской стороны играла в салки, в штандер, бегала по крышам дровяных сараев во дворах. Беззаботное детство кончилось летом сорок первого. Началась война.

Внук Кирилл Казачинский рассказывает:

«Мой дед по отцовской линии — Евгений Кондратьевич Казачинский — профессиональный военный, закончил Великую Отечественную капитаном второго ранга. Вся его первая семья умерла от голода в Ленинграде. Дед участвовал в переходе из Таллинна в Кронштадт одновременно с Николаем Чуковским. Тогда корабль потопили, но дед вцепился в обломок и потерял сознание. Так Евгения и выловили. После госпиталя он командовал батареей орудий, снятых с кораблей. Имел множество наград, в том числе Орден «Отечественной войны». В 65 лет деда наполовину парализовало, и в этом состоянии он смог построить дачный дом. Евгений Кондратьевич умер до моего рождения — в 1972 году.

Бабушку по материнской линии зовут Мария Никитична Кострыгина (Гусева). Будучи невысокой (1,55 см) шестнадцатилетней девушкой с двумя непослушными косичками, поймала здоровенного мужика-диверсанта, пускавшего ракеты в сторону оборонного предприятия. Мария была старшей среди трех сестер, и все выжили в блокаду».

Внучка Елена Казачинская рассказывает:

Своего деда Тимофея Дмитриевича Прилепина (1912 — 1971 гг.) я никогда не видела. Во время войны он был моряком, мичманом. Самой ценной своей медалью считал «За оборону Ленинграда». После окончания ВОВ он стал профессиональным военным».

Внук Павел Лебедев рассказывает:

«В декабре 1941 года моя бабушка Ирина Михайловна Лебедева, которой тогда было 9 лет, вместе со своей мамой отправилась к ней на работу в Университет. Было очень холодно. Так как транспорт не работал, то они шли пешком с Петроградской стороны на Васильевский остров — 5,5 км в одну сторону!В это время начался обстрел. Вдруг около уха Иры что-то прожужжало.

— Ой, муха! — вскрикнула девочка.

— Какая же муха в середине декабря? — ответила ей мама.

То, что пролетело мимо уха, упало в снег около бочки. И бочка зашаталась. Тогда моя бабушка и ее мама поняли, что мимо них пролетел осколок снаряда. Они бросились к тому месту и начали раскапывать снег, чтобы взять этот осколок на память. Но сугроб оказался слишком большой, а сил было очень мало.

Так в нескольких миллиметрах от моей бабушки прошла смерть!»

Сын и племянник Анатолий Лаптев рассказывает:

«Судьба моей семьи тесно связана с войной. Мать Елена Петровна Лаптева (Кирильчатенко) (1925 – 2005 гг.) с моей бабушкой, ее мамой, Натальей Семёновной Кирильчатенко, провели с первого до последнего дня в оккупации в Днепропетровске. Елена вместе с одноклассниками организовала акцию, препятствующую угону из города в Германию девчонок. Обладая навыками медсестер, приобретенными на занятиях в школе, девушки испробовали на себе химический раствор на основе извести: делали уколы между пальцами, отчего кисти рук опухали и покрывались струпьями. Фашисты таких девочек отбраковывали. С помощью смертельно опасных инъекций удалось спасти более сотни советских детей. «Операционная» была организована Натальей Семёновной в подвале дома. За такие деяния грозила смертная казнь.Станислав Петрович Кирильчатенко (мой дядя) с первых дней войны был радистом на тральщике. В 1941 году судно подорвалось на мине, но Стас спасся. Затем он воевал в пехоте на различных фронтах. Получив тяжелое ранение, потерял сознание и оказался в плену, из которого бежал. Награжден орденом «Отечественной войны II степени».

Я стал участником последней советской войны в Афганистане. Командовал гранатометно-пулеметным взводом, был начальником радиостанции. Принял участие в 13 боевых выходах. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР III степени», медалью «За боевые заслуги», медалями СССР и дружественных государств».

Дочка Инна Петрова рассказывает:

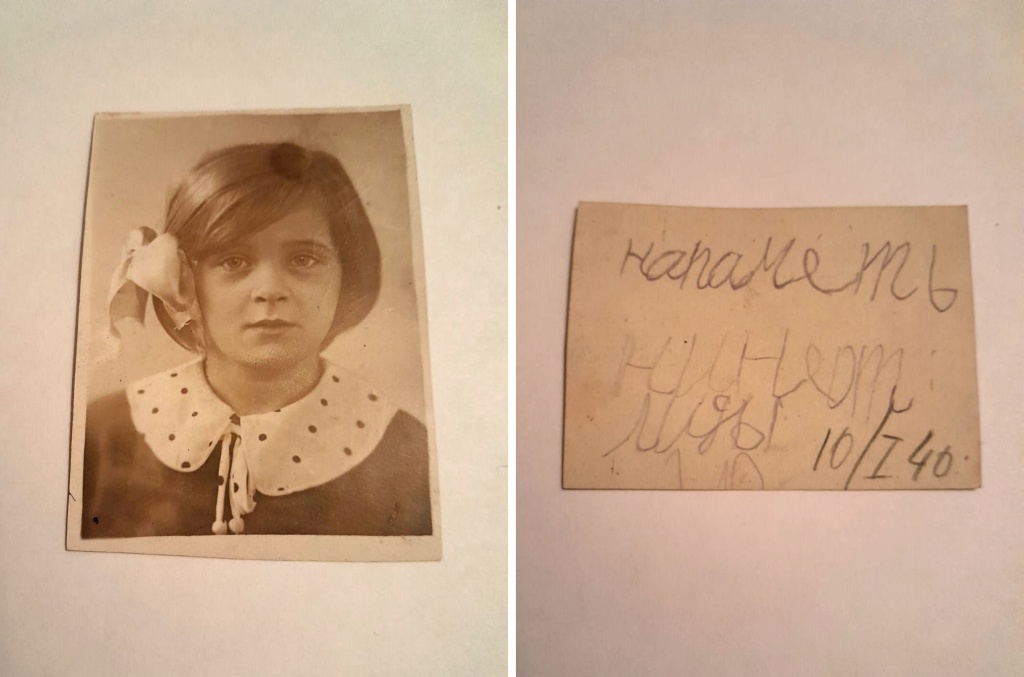

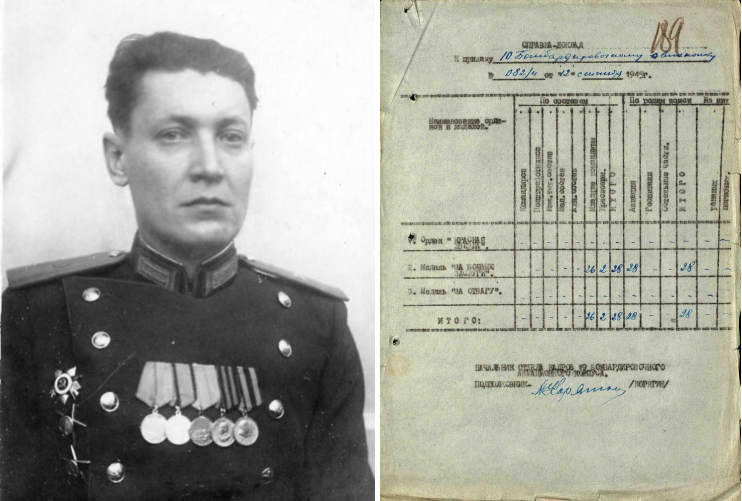

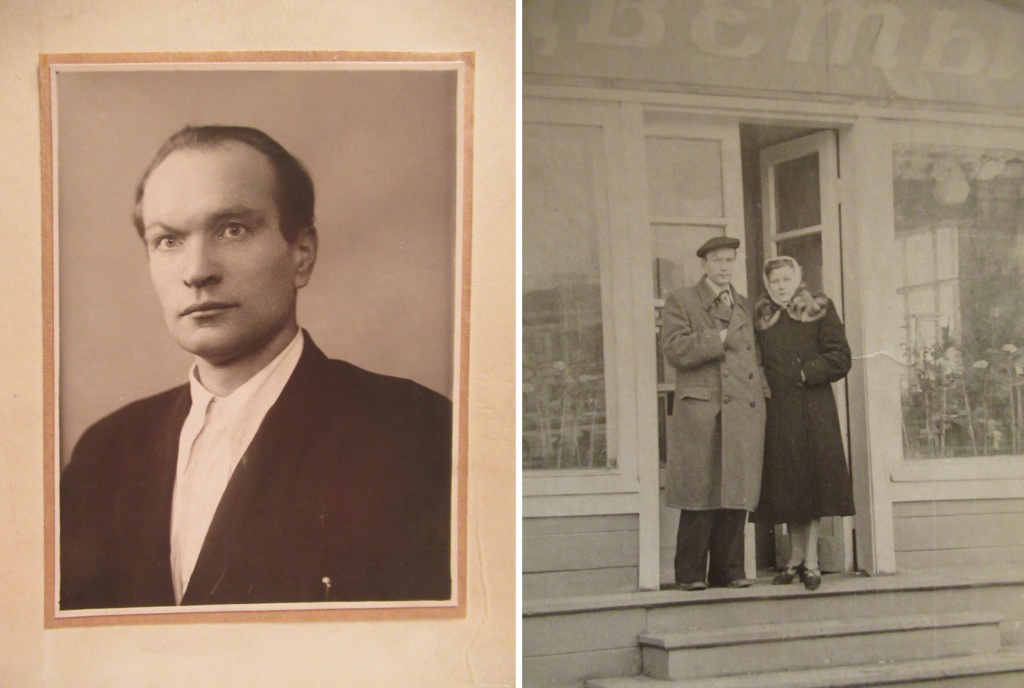

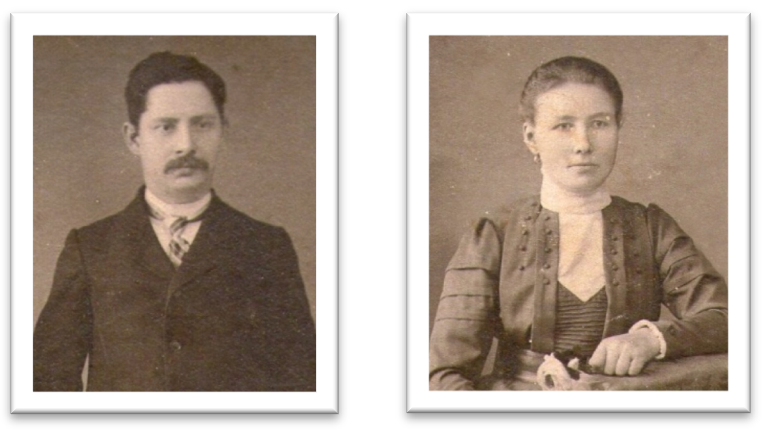

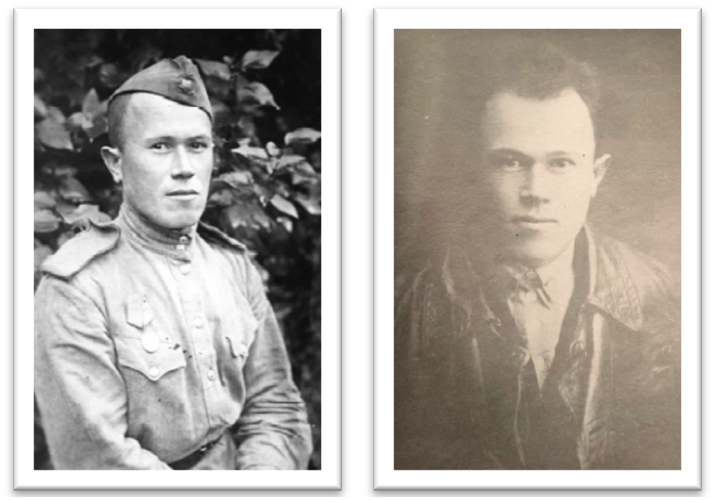

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Папе было 29 лет, а маме - 23 года. Мне тогда исполнилось 2 годика. В архиве семьи сохранилась редкая фотография того времени, сделанная на память. Снимок запечатлел нашу семью на служебном аэродроме в поселке Сеща. Подобные фотокарточки хранили при себе фронтовики. Мой отец Л.К. Люцко (1910-1991 г.г.) служил в ВВС РККА с 1933 года. Обстоятельства гарнизонной жизни и дисциплины отразились и на моем воспитании. С детства сама жизнь воспитывала нас в духе патриотизма, любви к Родине и уважения к подвигу солдат Красной армии.

В весточках отца с фронта, всегда было больше личного. О его доблести и героизме в нелегкое военное время мы могли судить по боевым орденам и медалям. Самую первую из них папа получил в декабре 1942 года. Указом Президиума ВС СССР его наградили медалью «За оборону Ленинграда».

(Архив: ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 53. Ящик 10.).

В том же году папа был удостоен медали «За оборону Сталинграда». Среди его фронтовых наград значились три ордена, полученные за подвиги совершенные в составе 140-го бомбардировочного авиационного полка (БАП) 13-й воздушной армии (ВА). В апреле 1944 года отец был удостоен Ордена Красной Звезды. В связи с ранением находился на лечении в госпитале.

(ЦАМО. Фонд 33. Опись 690155. Дело 662. Приказ №: 65/н от: 15.05.1944.).

Осенью 1944 года был награжден медалью Президиума ВС СССР «За боевые заслуги» (ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 53, Ящик 10. Дата 03.11.1944). В его наградных документах значится также медаль Президиума Верховного Совета СССР «За взятие Кенигсберга» (ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 53, Ящик 10. 09.06.1945).

9 мая 1945 года папа получил самую заветную медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 53, Ящик 10. Дата документа: 09.05.1945). Мне очень дорога послужная фотокарточка отца, сделанная на День Победы.

По прошествии долгих лет, меня не покидает чувство гордости за родителей, переживших войну и ставших победителями. Я прекрасно помню, как спустя 40 лет после окончания войны в далеком 1983-м папа вместе с мамой навещали г. Брянск и те места службы, где был расквартирован штаб воинской части. Сейчас этот район называется «Курганом Бессмертия». Родителям как ветеранами была хорошо известна цена победы. Делясь воспоминаниями о военной эпохе, они давали нам понять простую вещь - «Берегите мир». Это было их духовное завещание, которое для всех нас остается «непреходящей ценностью».

Из воспоминаний Инны Лазаревны Петровой о жизни и событиях в семье военного летчика за 1939-1955 гг. // ДЕТИ ВОЙНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Живые истории. Иллюстрированный сборник воспоминаний, статей, документов, писем, фотографий за период с 1941 года по настоящее время. Истории о военном и послевоенном времени. Фонд История Отечества. - СПб. Изд-во Гегемон, 2023. С.296-306.

Правнучка Мария Стегаева рассказывает:

«Махля Зельмановна (вариант: Макля Зальмановна) Бендецкая-Зальцман – майор медицинской службы, участник обороны Ленинграда. Родилась 6 мая 1903 г. в Днепропетровской области (Екатеринославская губерния), была призвана Василеостровским РВК города Ленинграда в июне 1941 г., работала начальником клинической лаборатории эвакуационного госпиталя № 2011 (1443) с июня 1941 по октябрь 1945 гг.

Уже на четвертый день Великой Отечественной войны, 25 июня 1941 г., Махля Зельмановна начала работу в эвакуационном госпитале № 2011 (1443) системы Фронтового эвакуационного пункта № 50 Ленинградского фронта, организовав клиническую лабораторию и занимаясь подготовкой лаборантов. При непосредственном участии Махли Зельмановны за период работы лаборатории 1941-1944 гг. было сделано более 100 тыс. анализов, а из неопытных молодых медицинских сестер подготовлено 9 квалифицированных лаборантов, в том числе, для работы в других госпиталях блокадного Ленинграда. В крайне суровых условиях проведения лабораторных исследований, порой без света и воды, но благодаря таким качествам, как самоотверженность, преданность и любовь к своему делу, прабабушка смогла организовать четкую и бесперебойную работу вверенной ей лаборатории, осуществлять высококачественные исследования, делиться опытом и готовить необходимые кадры.

За проявленные героизм и мужество, доблесть и труд Махля Зельмановна Бендецкая-Зальцман была награждена медалью «За оборону Ленинграда» (1943), орденом Красной Звезды (1944), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945)».

Правнучка Елизавета Пырялова рассказывает:

Моя прабабушка Мария Захаровна Васильева родилась 21 февраля 1929 года. Зимними вечерами, когда на улице морозно и холодно, мы, правнучки, садились возле нее и просили рассказать о далеких днях войны. Отвечая на наши вопросы, прабабушка, когда улыбалась, а когда и плакала, но начинала свой рассказ:

Слушая Марию Захаровну, я понимала, как война ранит души людей, как врезается в память и не дает забыть об этом страшном времени, пульсируя болью у виска. Прабабушка вспоминала, как утопала в слезах вдов и детей деревня, когда в октябре 1941 года стали приходить похоронки - этим извещениям о смерти не хотели верить, ждали писем, надеялись на чудо.

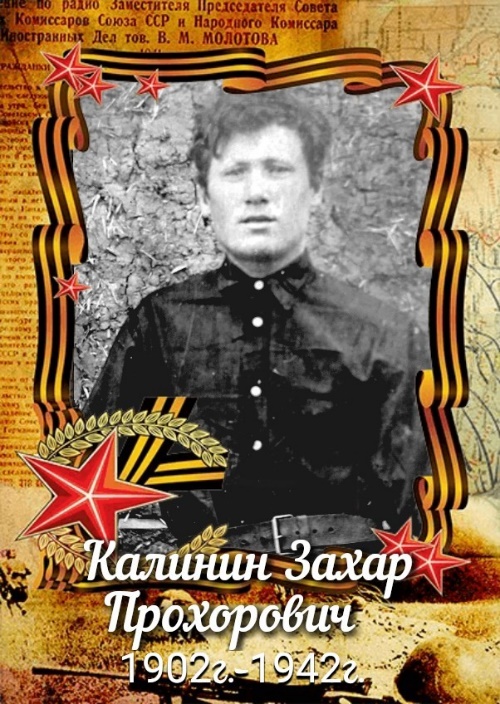

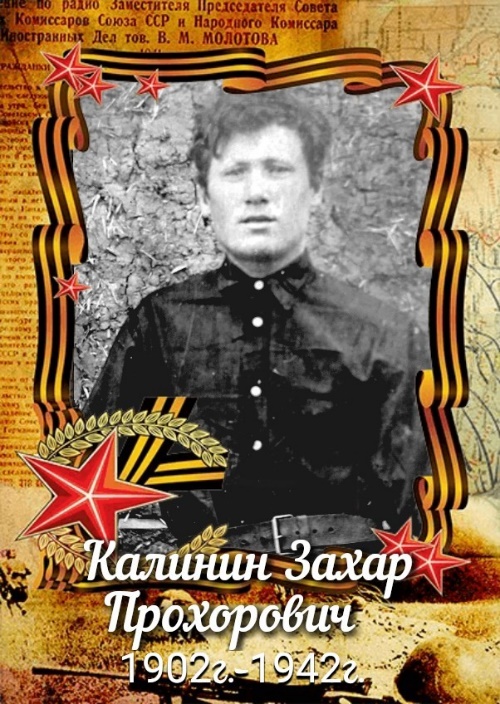

Наша семья трепетно хранит старую довоенную фуражку. Это фуражка моего прапрадеда, Захара Прохоровича Калинина, она волнует и тревожит душу каждого члена нашей семьи. Прабабушка рассказывала, что за право владения этим головным убором они, дети, боролись порой до синяков. В этой фуражке было некое таинство: в подкладке и швах сохранились запах волос, запах пота и папирос – запах прадеда…

Прошел не один десяток лет после этих страшных событий. И через этот большой отрезок времени мы все-таки узнали судьбу нашего прапрадеда, где и когда он погиб. Скупые строчки на сайте одной из организаций, занимающейся поиском солдат, пропавших без вести во время ВОВ, гласят:

«Калинин Захар Прохорович, 1904 года рождения, с. Ероховка, пропал без вести в декабре 1942 года. Его имя на обелиске защитникам Родины в ВОВ 1941-1945 гг., с. Ероховка. Попал в плен, погиб в лагере Рославль, Смоленская область, 26.11.1942 г.».

Да, Калинин не совершил великих подвигов, но это не мешает мне гордиться им и быть благодарной ему за свою жизнь.

Я горжусь своим прапрадедом, горжусь его подвигом в далеком 1941 году, я чувствую, что он сделал это для меня. Я горжусь своей прабабушкой, горжусь ее сильным характером, что она в свои двенадцать лет, окончив 4 класса, пошла работать в колхоз «Политотделец», выполняла любую тяжелую работу. Весной пахала землю на быках, летом вязала снопы хлеба, работала на току - веяла зерно, возила на быках мешки с зерном для сдачи государству, а вечером прабабушка еще разносила почту, вязала носки и варежки и отправляла посылкой на действующий фронт. Не в счет были ни голод, ни холод, ни жара. Рассказывала, как собирали в поле колоски, а мама из них пекла лепешки, из травы и свекольной ботвы варила суп.

«Помню, как утром идешь на работу, а сама спишь, – вспоминала прабабушка. – Но мы работали из последних сил – так нужно было для Родины, для Победы. Мы понимали, что на фронте было куда труднее. Мы всегда помнили о наших отцах, братьях, мужьях, что сражались в боях за Родину, и считали, что мы в тылу тоже помогаем приближать Победу».

Когда моя прабабушка рассказывала об этом тяжелом, военном времени, я слушала, затаив дыхание, и удивлялась, как она выдержала и вынесла на своих хрупких детских плечах все тяготы военных лет. И я понимаю, какое счастье – родиться и жить в мирное время.

К сожалению, 23 сентября 2021 года моей прабабушки не стало. Но она осталась в наших сердцах, мы всегда ее будем помнить, помнить прапрадеда и людей, перенесших все тяготы и невзгоды военных лет, которые достойны гордого имени – герой, а те, кто воевал – дважды достойны этого почетного звания. Вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах никогда. Мы благодарны тем, кто отдал свои жизни за честь и свободу Родины! Герои-фронтовики, не жалея себя, защищали общую землю, названье которой Русь!»

Блокадница Ванда Александровна Медведева (1938 г. р.) рассказывает:

«Сестра моей мамы, Франческа Адамовна Камыно, удочерила меня совсем маленькой, когда родители погибли во время блокады Ленинграда. Тетя рассказывала такую историю: «Когда объявляли тревогу, я поднималась на крышу дома сбрасывать фугасные бомбы. Во время одной атаки меня отбросило навзничь. Не помню, как я добралась до дома. Но там лежала два дня, не вставая. Потом ко мне пришла подруга, и я обменяла у нее на полстакана водки хлебные карточки. Водка на меня подействовала как лекарство. Я ожила. Спасибо подруге».

Прожила моя тетя 87 лет.

У меня тоже есть истории о тех временах, которые я описала в книге «Блокады горести листая». Вот одна из них: «Мне было четыре года, и меня эвакуировали в Куйбышевскую область. Однажды летом я стояла около деревенской баньки, когда над головой пролетел самолет. Он что-то сбрасывал, и я увидела лицо пилота. Мне показалось, что это игрушка, и я рванулась вперед, чтобы ее поднять, но меня быстро схватила какая-то женщина и унесла прочь от этого места. Оказалось, что это была бомба, но она тогда не взорвалась».

Вторую историю мне рассказал мой муж, Ефим Медведев: «Маленькая девочка лежала в кроватке, когда над ее телом пролетел снаряд. Он сделал дыры в стенах, но девочку не задел. Она осталась жива, правда, потом умерла от голода»».

О Великой Отечественной я написала стихи:

ПАМЯТЬ

Я помню форточку в окошке

В далеком том сорок втором.

Она разбилась при бомбежке,

Фанеркой сделалась потом,

И закрывала лучик света,

Но сберегала нам тепло.

Я помню, помню, помню это

И то разбитое стекло.

Мне тот квадрат ночами снится,

Пустые окна, рваный дом,

Былой истории страницы

В далеком том сорок втором.

Мой Петербург был Ленинградом,

Суровый взгляд и жесткий быт,

Но до сих пор звучит набатом:

Никто в блокаде не забыт.

ВЛЕТЕЛ СНАРЯД

Влетел снаряд в тот дом сквозь стены,

Воздушный оставляя след.

Пронесся он над люлькой Лены,

Ведь Лене и полгода нет.

Летел снаряд легко и звонко,

Ребенок жив. Дыра в стене.

Но умерла потом девчонка,

Хотелось кушать в той войне.

Уже войны нет, нет и Лены,

И дом от взрывов не дрожит..

Мне снятся раненые стены,

Пустые окна, этажи.

Фрагменты в летописи эти...

Заря в окне. Твержу с утра:

«Есть мир в стране, любовь к планете,

И в небе солнышко...Ура!»

СТРАННЫЙ ГРУЗ

Я помню. Мне четыре года.

Военный год. В нем жизнь строга.

Стою у баньки. С неба что-то

Упало. Дрогнула нога.

Потом узнала, бомба это,

Но для меня то - странный груз.

Был полдень. Радовалось лето,

Смотрю, я груза не боюсь.

Назад меня толкнула тетя,

А я рвалась шагнуть вперед,

Там, в небе крылья самолета,

И даже виден был пилот.

Вокруг меня глаза в испуге...

Нет, не взорвалось ничего.

Меня схватили чьи-то руки,

Подальше унесли в село.

Война сорок второго года...

Я за историю берусь...

Мне снятся крылья самолета

И тот упавший с неба груз.

Дочка Нина Корнева рассказывает:

«Моя мама Александра Алексеевна Корнева (Боровская)(1923–2015 гг.) пережила блокаду Ленинграда. С первых дней войны участвовала в работах по строительству оборонительных сооружений. Трудясь в районе Пулковских высот, во время одного из налетов отчетливо видела лицо немецкого летчика, расстреливавшего беззащитных мальчиков и девочек, бежавших по полю. В качестве основной работы до 1942 года работала на бумажной фабрике № 1, ежедневно ходила пешком на работу от Разъезжей улицы на Васильевский остров. После работы грузила уголь, расчищала улицы, сопровождала эвакуационные машины, была курьером в армейском подразделении.

Мама рассказывала, что всю блокаду ее преследовало не только постоянное чувство голода, но и запах несуществующей еды.

Много лет спустя, после войны, мама говорила: «По слухам, на Пискаревском кладбище есть табличка с моим именем на могильном камне, но никто из родных так и не отважился перепроверить».

В 1945 году Александра вышла замуж за Николая, кадрового офицера, имевшего пять орденов и массу медалей за боевые заслуги. Вместе с мужем они вырастили двух дочерей. Трое внуков получили высшее образование в вузах Ленинграда, чтят память своих родных, защищавших Родину от немецко-фашистских оккупантов».

Дочь Светлана Профит (девичья фамилия Никитич) рассказывает:

«Маме было 4 года, когда началась война. Семья жила на территории Полесской низменности в Западной Беларуси. За два года до Великой Отечественной дедушка выкупил здесь участок земли: были там и болото, и лес, и бурелом. На бугорке стояли дом и хозяйственные постройки. А поля располагались и на высоте, и в низине. Дом от дороги отделяла канава шириной метров в пять.

После дождей канава наполнялась водой, и дедов хутор оказывался отрезанным от деревни. Когда пришли немцы, к дому они подобраться не смогли: в канаве воды много, и фашисты боялись. Стояли на противоположном берегу и кричали: «Куры. Куры», в надежде, что с ними поделятся едой. А дедушка мой стоял у дома и им отвечал: «Не куру. Не куру».

Было на территории и болото. К осени дедушка сделал тропинки из досок и веток от куста до куста, от кочки до кочки. По этим дорожкам можно было убегать с суши вглубь болота. Там были сделаны шалаши, в них родные и прятались. Эти тропы были едва прикрыты водой и посторонним не заметны. Чужаки видели лишь обманные дорожки.

Мама говорила, что они в болоте держали коров и ходили туда их доить. Когда коровы мычали, немцы палили по болоту из автоматов (в топь они идти боялись). Враги посекли много деревьев. Иногда и коровам попадало. Но наша семья справилась, выстояла».

Елена Мак рассказывает:

Сергей Кириллович Шкурко

«Родился 22 марта 1907 года в Хмельницкой области, Каменец-Подольского района. Учился в школе № 1. Начал службу 12 ноября 1931 года, был лейтенантом.

В годы Великой Отечественной войны был участником городского антифашистского подполья, которое активно боролось как с немецко-фашистскими захватчиками, так и с их националистическими прихвостнями. Имел боевые награды, в том числе медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Краевед. В 1950–1960 годы работал научным сотрудником в Каменец-Подольском историческом музее-заповеднике. В течение двух десятилетий в периодических изданиях печатались статьи Шкурко. До 70-х годов активно занимался составлением археологической карты Старого города. Передал музею собранные им археологические материалы по истории Подолья и Каменца-Подольского. Умер в 1980 году».

Источник информации:

ЦАМО. Учетно-послужная картотека. Шкаф 681. Ящик 83.

ЦАМО. Учетно-послужная картотека. Шкаф 672. Ящик 1241».

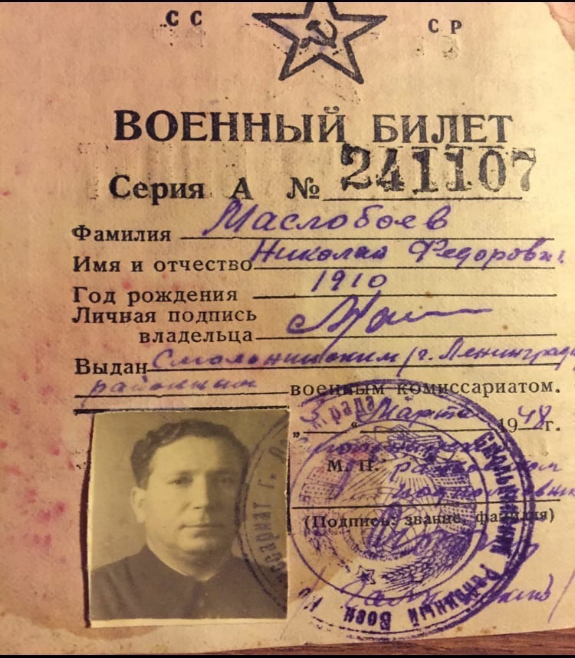

Николай Фёдорович Маслобоев

«Родился в 1910 году. Местом призыва стал Ленинский РВК, г. Ленинград, Ленинский р-н.

Николай Фёдорович участвовал в Великой Отечественной войне с июня 1941-го до 1945-го в составе 66-го гвардейского стрелкового полка, был сержантом, мастером-портным.

Награжден:

- медаль «За отвагу» № 2831877 от 05.1944,

- За боевые заслуги № 872849,

- За боевые заслуги № 2546208,

- «За Победу над Германией» 09.05.1945,

- «За взятие Берлина» 09.06.1945.

Михаил Григорьевич Семецкий

«Родился в 1922 году в Киеве. Во время войны получил звание подполковника. Был награжден Орденом Отечественной войны II степени (Документ находится в: ЦАМО Шкаф: 326 Ящик: 10).

После Победы выучился на врача, стал главным наркологом Киева. Работал в Министерстве здравоохранения Украины, где занимал новую по тем временам должность: инспектор по наркологии».

Внук Иван Карасёв рассказывает:

«Мой дед Павел Петрович Воеводов добровольно ушел на войну, оставив семью – жену и двух маленьких дочерей. Имея бронь, он мог остаться в тылу, но счел своим долгом защищать Родину. В августе 1941 года Павел Петрович стал лейтенантом и воевал под Москвой, там же и получил серьезное ранение. После лечения узнал, что его семья была убита немцами, и вернулся на фронт, чтобы мстить.Ко всему в жизни привыкаешь - у Воеводова появилась другая женщина.

Тем временем его жена и дочери маялись в эвакуации и ничего не знали о судьбе главы семьи. Только когда Красная Армия освободила Восточную Белоруссию, где жили родители Воеводова, жена Павла написала им в надежде узнать новости про мужа.

Можно только представить, каким глубоким потрясением было для деда известие о том, что семья жива. Ему предстояло перевернуть ту страницу жизни, которая началась после их объявленной смерти. Павел нашел в себе силы и уже не мыслил себя без жены и детей.

Он продолжал воевать, заслужил ордена, осенью сорок четвертого вступил в командование стрелковым батальоном. Часто писал своим родным, жаждал встречи, но ей не суждено было состояться. В феврале сорок пятого майора Воеводова настиг осколок вражеского снаряда. Это было его пятое ранение, и оно оказалось смертельным.

Только спустя много лет, во время празднования тридцатилетия Победы, дочери Нина и Людмила смогли почтить память отца на братском захоронении в латвийской деревне Курсиши».

Внучка Яна Киселёва рассказывает:

«Владимир Иванович Лисовский родился 22 июня 1923 года в городе Краснослободск Сталинградской области. Он был старшим из троих детей в семье учителей и перед началом ВОВ учился в Сталинградском училище связи.

В 1942 году почти все курсанты училища погибли в битве за Сталинград, но Владимир выжил и получил медали «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». В 1943 году участвовал в Курской битве. За спасение знамени дивизии был награжден орденом Красной Звезды.

В 1945 году продолжил бои, ему были вручены медали «За освобождение Вены» и «За освобождение Праги». После войны закончил Новочеркасское училище связи, так как Сталинград был полностью разрушен фашистами. По окончанию училища лейтенант Лисовский женился на Евгении Васильевне Мельниковой. И вместе со своей супругой служил на Байконуре. Получил звание старшего лейтенанта и был награжден Орденом Отечественной войны.

Правнучка Анастасия Смирнова рассказывает:

Подполковник Иван Иванович Зозуля

«Иван Иванович Зозуля служил в 172-й танковой бригаде, 121-м танковом полку, 60-й танковой дивизии. Также принимал участие в Советско-японской войне. Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги» и орденом Красного Знамени и медалью «За победу над Японией»».

Георгий Андреевич Кравцов

«Работал в блокадном Ленинграде на фронтовых заказах на заводе № 7 имени Фрунзе.

Выполнял норму на 130–140%. Принимал активное участие в ликвидации последствий воздушных налетов. Лично обезвредил несколько зажигательных бомб.

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

На момент начала Блокады Ленинграда Георгию было всего 17 лет. Он потерял всю семью, родные умерли от голода».

Сергей Георгиевич Петров

«Родился в деревне Березняки в Ленинградской области в 1910 году. Трудился на авторемонтном заводе слесарем. Во время войны ремонтировал танки. Был эвакуирован вместе с заводом в Новосибирск, где продолжал работать на оборону.

Его мама, брат и племянник умерли во время блокады Ленинграда. Мама похоронена в братской могиле на Серафимовском кладбище. Брат и племянник умерли с разницей в один день. Похоронены также на Серафимовском кладбище».

Внучка Юлия Гончар рассказывает:

«Мои бабушка Евгения Семёновна Лысенко и дедушка Сергей Александрович Лысенко встретились на танцах в Доме культуры в маленьком городке на Западной Украине в 1949 году. Ни для нее, ни для него этот городок не был родным. Женя осталась здесь после выпуска из детского дома. Серёжа пришел со своей ротой наводить порядок в послевоенное время.Бабушке было 18 лет, она недавно получила профессию и работала медсестрой. В этот вечер они с подружкой узнали, что на танцы придут солдаты из недавно прибывших, принарядились и пошли покорять сердца. Приглашения долго ждать не пришлось. К Жене сразу же подошел стройный брюнет лет 20, улыбающийся своими глубокими карими глазами. Но девушка знала себе цену и сразу соглашаться не собиралась.

— Я не танцую! – фыркнула Женя и отвела взгляд от наглого красавца…

Но танцевать-то хочется. Уже и подружка ушла вальсировать с каким-то кавалером, а Женя все стояла у стенки.

Тут ее приглашает какой-то подошедший военный, и она готова с радостью принять его руку, чтобы оказаться среди танцующих, как за спиной раздается:

— А она не танцует, – наглый красавец стоит рядом и, улыбаясь, напоминает девушке ее же слова. Пришлось весь вечер молча простоять у стеночки в соседстве с настойчивым парнем.

Сергей проводил недотрогу домой, а потом пришел, чтобы позвать на свидание.

Так они начали общаться, а потом молодому воину надо было ехать дальше. Но прежде, чем покинуть город, он позвал Женю замуж, и она согласилась. У девушки наконец-то появилась семья, которую она потеряла: папу, маму, брата – всех забрала война. Бабушка росла в детдоме под присмотром строгого, но справедливого директора. Этот человек вырастил, выучил своих воспитанников, а потом следил за судьбой каждого. К нему в итоге и пришел спрашивать «родительское разрешение» на брак с Женей Сергей. Свадьба была скромная, а потом дедушка уехал дальше служить.

Через некоторое время бабушке пришлось ехать к нему домой в кубанские степи, стоять перед свекровью и доказывать, что достойна ее единственного выжившего сына. Старший сын сложил голову под Житомиром, но мать об этом не знала, у нее на руках была справка о том, что молодой человек пропал без вести.

Доказывать свекрови, что Женя – достойная жена и мать, пришлось десятилетиями, но Сергей всегда стоял горой перед матерью за супругу. Они прожили долго, вырастили детей и внуков, преодолели со страной все жизненные невзгоды. И теперь лежат вместе на деревенском кладбище в той самой кубанской станице, куда однажды много лет назад дедушка привез свою любимую».

Правнучка Екатерина Метс рассказывает:

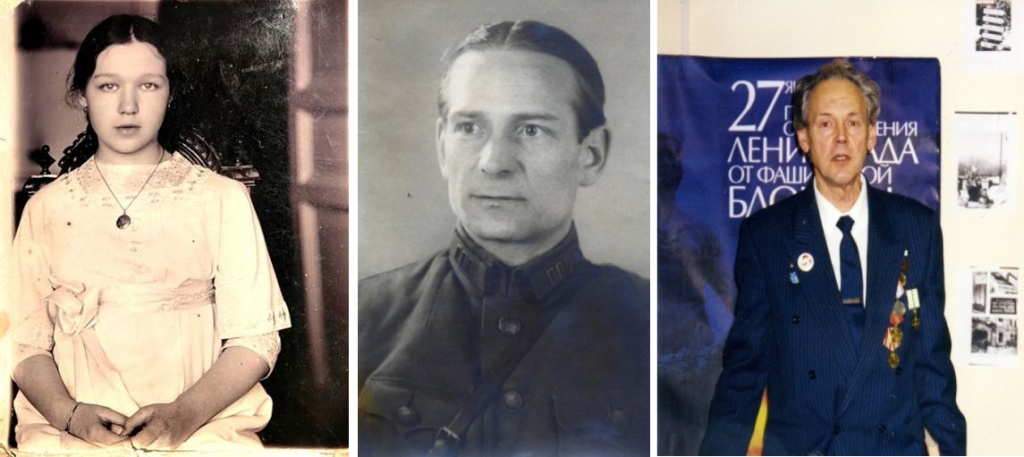

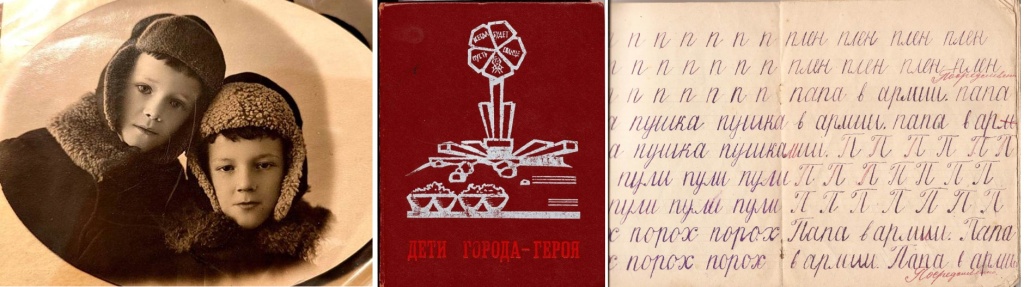

«Всю войну семья Метсов прожила в Ленинграде. Мой прадед Рихард Иванович Метс (1899–1942 гг.) – военный юрист, полиглот. В блокаду на грузовике собирал по городу умерших людей, сам погиб от голода в 1942-м. Его жена Эрминия Михайловна (1899–1989 гг.), внучатая племянница композитора Александра Даргомыжского, работала во взводе МПВО при Театре имени Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль «Балтийский дом»), потом – на заводе им. Кулакова. Их старший сын Андрей Рихардович Метс (1933–2008 гг.) в 1942 году пошел в школу и посещал уроки, несмотря на бомбежки. Когда становилось очень страшно, дети пели военные песни: «В бой, за Родину!», «Вставай, страна огромная» и другие.

Из-за голода Андрей попал в больницу, а вскоре узнал, что в школу уничтожила бомба. С 9 лет мальчик уже занимался огородом. На улицах рвались снаряды, а ребенок мечтал об огороде-саде. После войны мальчик сначала работал в Ботаническом саду, а затем 50 лет – в ЦПКиО им. Кирова. Пыльный клочок земли Андрей Рихардович превратил в цветущий парк. Также благодаря ему ЦПКиО наполнился представителями фауны. Первых двух белок дедушка купил на свои деньги. В 1974-м вышла книга «Дети города-героя» с Метса рассказом «Первоклассники».

Он награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», Серебряной медалью ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», медалями «Ветеран труда» и «Ветерану Краснознамённой МПВО г. Ленинграда».

Внучка Марина Некрылова рассказывает:

«В 1931-м Иван Попов закончил с отличием Академию связи имени Будённого в Ленинграде. По окончании академии был направлен служить на Дальний Восток в танковые войска. Там принимал участие в боях с японцами у озера Хасан. В 1941-м, когда началась Великая Отечественная война с Нацистской Германией, его дивизия была переправлена с Дальнего Востока в Москву – для обороны. Затем дедушка принимал участие еще в двух великих сражениях, которые стали переломными в Великой Отечественной войне: Сталинградской и Курской битвах. Во время танкового сражения под деревней Прохоровка совершил «танковый таран», но был тяжело ранен.

Иван Попов встретил День Победы в чине подполковника. Еще целый год после Победы он провел в Берлине, где помогал восстанавливать связь в разбитом городе. В 1950-е и 1960-е годы принимал активное участие в создании музея обороны Сталинграда на Мамаевом кургане, там хранятся дневники дедушки. Награжден орденами и медалями».

Внучка Мария Эпова рассказывает:

«Геннадий Александрович Эпов родился в Забайкалье в 1915 году, а умер в Ленинградской области в 1979-м в звании полковника КГБ. В 1938-м он окончил курсы младших лейтенантов. Во время Великой Отечественной войны служил в разведывательных органах частей и Управления войск НКВД в качестве старшего помощника начальника 2-го отделения отдела разведки Управления войск НКВД по охране тыла Ленинградского фронта.Под руководством Эпова и при личном участии в 1944 году в ходе наступательных операций частей Красной армии Ленинградского фронта на Раквере и Таллинском направлениях, а также при зачистке освобожденных территорий было задержано 168 солдат и офицеров противника и 14 изменников Родины.

Геннадий Александрович имел стаж службы в НКВД с 1936 года. Участвовал в боях на Ленинградском фронте в составе войск НКВД охраны тыла Ленинградского фронта с начала войны. Ранений и контузий не имел.

Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (1943 г.), орденом Красной звезды (1944 г.) и орденом Отечественной войны II степени (приказ № 0984/Н от 30.06.1945 г.).

Дважды был женат. До войны женился на Евгении. Она вместе с дочерью Валей была эвакуирована в Свердловск, а Геннадий Александрович остался в Ленинграде. К концу блокады у Эпова уже была другая семья: жена Тамара Александровна и двое детей.

А еще мой дедушка прекрасно рисовал маслом и акварелью».

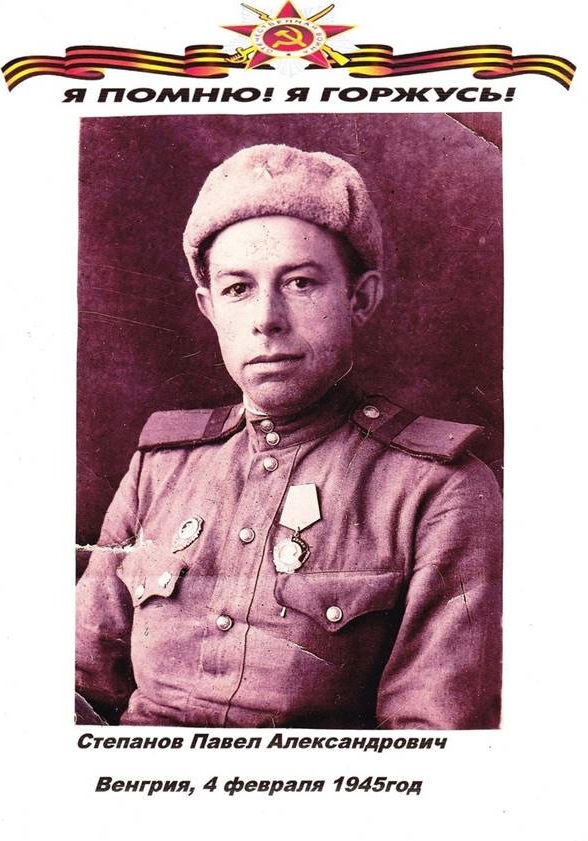

Правнучка Дарья Шалаева рассказывает:

Павел Александрович Степанов«В марте 1945 года при выполнении боевых заданий по форсированию рек Грон, Ваг и Морава старший сержант Павел Александрович Степанов возглавлял колонны автомашин с имуществом парка, умело организовал безупречную работу водительского состава по доставке имущества на место выполнения задания. Награжден орденом Красной Звезды. Ранее, осенью 1943 года, выполнил задание по переброске парома к месту переправы. Под артиллерийским и минометным огнем противника, по пояс в воде, переправил дивизион артиллерии с боеприпасами, обеспечив захват плацдарма. Получил награду — орден Богдана Хмельницкого 3-й степени. Дошел до Берлина и вернулся домой, в родной поселок».

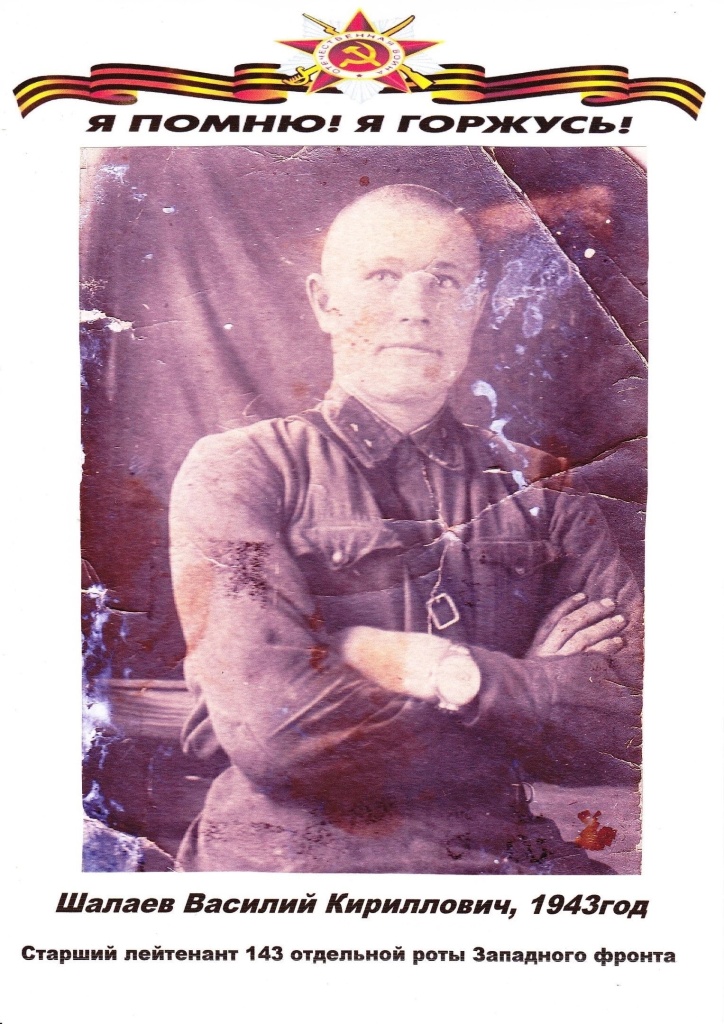

Василий Кириллович Шалаев

«Василий Кириллови родился в Йошкар-Оле. Во время Великой Отечественной войны был старшим лейтенантом 143-й отдельной (штрафной) роты Западного фронта. При прорыве вражеской обороны в районе Белогурова в составе двух взводов первым ворвался на территорию противника, во время атаки на деревню Корчмидово также проявил исключительную смелость, в числе небольшой группы бойцов шквальным огнем зачистил деревню от фашистов. За проявленную храбрость награжден орденом Красной Звезды».

Правнучка Василина Кириллова рассказывает:

«Мой прадедушка Тимофей Иванович Спирин был подполковником медицинской службы. Во время Великой Отечественной войны находился в составе 119-й (17-й гвардейской) стрелковой дивизии. Тимофей Иванович совершил несколько подвигов. В октябре 1941 года в битве при деревне Тарутино в Калининской области прадедушка организовал вынос раненых с поля боя. В этот момент дивизия находилась в окружении, а связь отсутствовала. Спирин лично вынес 27 бойцов и командиров, всего удалось спасти 163 человека. В июле 1942 года при непрерывном огне противника прадедушка организовал перевоз раненых через Волгу. Удалось спасти 1759 человек и почти 1000 орудий. За этот подвиг Тимофей Иванович награжден орденом Красной Звезды. Впоследствии однополчанин прадедушки — Владимир Иванович Клипель — в своем романе «Испытание на верность» описал этот подвиг. В 1944 году дивизия Спирина оказала решающую роль в ликвидации группировки противника.

Прадедушка дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге и до 1947 года возглавлял медчасть в этом городе. Вернулся живым к жене и двум дочкам. Продолжал служить и работать врачом».

Внучка Ирина Кизилова рассказывает:

«Мои дедушки, бабушка, дяди воевали в Великую Отечественную войну. Мой рассказ – о двоюродной бабушке – враче Марии Адольфовне Дервоед (1912 – 1994). Она закончила Омский медицинский институт имени М.И. Калинина по специальности «педиатр» и работала заведующей больницы.В январе 1943 года была мобилизована в Советскую Армию. В качестве военного врача служила на Калининградском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, 2-м Дальневосточном фронтах. Была награждена многими орденами и медалями, самыми дорогими для нее были медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и Орден Великой Отечественной войны II степени.

После демобилизации в 1946 году в звании капитана медицинской службы Мария Адольфовна поменяла врачебную специализацию и всю жизнь проработала акушером-гинекологом. Руки бабушки были первыми в жизни всех ее внуков. Также она объездила всю Омскую область, выполняя сложнейшие операции. Мария Адольфовна награждена медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941-1945»».

Внук Алексей Громов рассказывает:

«Мой дедушка Лёва (Лев Николаевич Громов, 1916–2001 гг.) – летчик-истребитель, герой ВОВ, награжден орденами Красного Знамени, Красной звезды, Отечественной войны, медалью «За взятие Вены», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Я любил дедушку с детства. Поездка к ним с бабушкой на дачу, на станцию «45 км», всегда была для меня праздником. Заботливый дедушка возился со мной и братом, приобщал к спорту, водил в лес. На участке был турник, и дедушка повторял: «Чтобы эвакуироваться из горящего самолета, необходимо перекинуть себя через борт кабины, а без подготовки сделать это было бы очень трудно».Лев Николаевич всегда заботился о других, никому не отказывал, был готов помочь, забывая о себе. Он любил играть на пианино и петь, рисовал, писал стихи, даже разработал свою научную «теорию макро- и микромира». А еще очень любил бабушку. Когда пришло ее время, дедушкин огонек начал постепенно угасать.

Я точно знаю, после смерти есть жизнь: жизнь поколений в защищенной дедушкой стране, жизнь моего отца, моего брата, моя и шестерых правнуков. Этого не было бы без деда. После смерти остается Жизнь. Наследие. Память».

Внук Еркинбек Кошеров рассказывает:

«Дед Кошер Коптагаев жил в Казахстане, пас коров. По состоянию здоровья его не призвали на войну. В один из весенних дней в их с бабушкой дом привезли маленькую блокадницу – худую, чумазую, голодную девочку из Ленинграда. Бабушка ее искупала, переодела в одежду моего отца, которому было 3 годика, и накормила. Затем взрослые ушли работать. А когда вернулись – нет девочки. Отец сказал, что ее увезла какая-то тетя. Бабушка решила постирать пальтишко малышки, чтобы потом вернуть, и нашла под подкладкой мешочек, в котором оказались перстень с камнем и письмо. В нем морской офицер писал, что из родных у него осталась только дочь. Просил заботиться о ней. Времена были суровые, предки боялись рассказать о находке кому бы то ни было и решили искать владельцев самостоятельно.После войны, когда пришло время оттепели, дед с бабушкой поведали тайну домочадцам. Начался поиск. Но найти маленькую блокадницу было непросто. Когда настало бабушкино время умирать, она не хотела уходить с таким грузом и наказала нам найти гостью. В 1976 году родные передали со знакомым данные комсоргу из Ленинграда.

И в 1978 году, когда мне было 10 лет, к дому подъехала машина. Из нее вышла молодая тетя и высокий русский мужчина. Это он написал то письмо. А тетя была та самая выросшая девочка. Мужчина уцелел на войне и нашел дочку. Вместе они переехали в Тарту. Там их и нашли ленинградские комсомольцы».

Внучка и дочка Ирина Кострыгина рассказывает:

«Мой дед Василий Андреевич Кострыгин (1901–1941 гг.) руководил строительством комбината в Сибири, но был репрессирован в 1937 году по оговору. А в 1939-м реабилитирован. Он устроился работать на Кировский завод. Несмотря на то, что у него была «бронь», на следующий день после объявления войны Василий Андреевич записался добровольцем в ополчение и был отправлен на Лужский рубеж, где вместе с другими ополченцами удерживал наступление почти два месяца. Дед был тяжело ранен и не смог выйти из окружения.

Моей матери Марии Кострыгиной (1925–2002 гг.) в начале войны было 15 лет. Жила она с моей бабушкой и двумя младшими сестрами на Садовой улице. Машенька проверяла, не осталось ли в доме детей, потерявших родителей, была членом добровольной бригады, дежурившей на крышах. Однажды девушка заметила подозрительного мужчину и пошла за ним. Увидев, что тот достал ракетницу, мама схватила его и со всей мочи стала звать на помощь своих товарищей. Помощь подоспела вовремя, и диверсант был арестован. Совсем юная девушка, изможденная голодом, рискуя жизнью, не побоялась сразиться со взрослым мужчиной! И таких людей, как моя мать, в городе было большинство. И они все свято верили в победу, ждали ее и в конце концов победили».

Сын Владимир Суворов рассказывает:

«Я — ребенок тех, кто чудом выжил в блокаду Ленинграда. У каждой семьи в период Великой Отечественной войны своя история чуда спасения, а иногда их несколько.

На второй день войны, когда отец ушел на фронт защищать Родину, моя мама, не работающая домохозяйка 33 лет, осталась в Ленинграде с двумя детьми, то есть со старшей девятилетней дочерью Аллой и шестилетним сыном Юрием. Мария Степановна Суворова (1909 – 1994 г.г.) устроилась швеей на бывшую фабрику игрушек, перепрофилированную на нужды фронта. Будучи прекрасной портнихой, она стала шить рукавицы, подшлемники и белье для красноармейцев. За это Суворова получала зарплату, но и, самое главное, – рабочую продовольственную карточку. Обычно мама забирала на фабрике материал, нитки, необходимую фурнитуру и дома на своей ручной швейной машинке «Зингер» строчила круглые сутки, при этом дети находились под постоянным присмотром. Так они все вместе и пережили ту страшную зиму 1941-42 годов. Летом 1942-го семья получила предписание на эвакуацию вглубь страны.

На берегу блокадников ждало другое, не менее опасное испытание. Людей после регистрации в эвакопункте кормили и снабжали продуктами на период переезда вглубь страны. Несмотря на многочисленные рекомендации - после такого длительного голодания употреблять пищу небольшими порциями, давая возможность организму привыкать к нормальному питанию постепенно, многие не могли себя сдержать. Это испытание затронуло и нашу семью. Мама и сестра как-то справились с трудностью адаптации, а вот братик – нет, и его еле откачали.

Еще в Ленинграде, когда Марию Степановну спросили, куда бы она хотела выехать, она назвала Новосибирск, потому что сюда был эвакуирован вместе с заводом мамин младший брат Иван Степанович Матвеев. Предполагалось, что, приехав в Новосибирск, можно рассчитывать хоть на какую-то помощь от родного человека.

Добирались до места назначения больше месяца. По приезде выяснилось, что от брата помощи ждать не приходится. Жили рабочие в трудных условиях, а тут мама с двумя малолетними детьми. Семье Суворовых предписали для проживания село Доронино Тогучинского района, в 120 км от Новосибирска, туда они и поехали. Будучи сугубо городским жителем, моя мама имела слабое представление о жизни в деревне, но посчитала: если блокаду пережили, то теперь уж им «сам черт не страшен».

В селе, куда привезли семью, Суворовы оказались в первой партии переселенцев. В группе было 12 человек ленинградских женщин с малыми детьми. Поселили всех в одном небольшом доме, где проживала семья старообрядцев. Теснота невыносимая.

Местные жители вначале встретили ленинградцев настороженно — все-таки «чужаки». Как от работников от них в колхозе толку немного, да и кормить их надо за свой счет.

Кроме этого, в селе проживала большая группа старообрядцев, не очень жалующая советскую власть. Со временем отношения между приезжими и местными сгладились. Эвакуированные, конечно, не были приспособлены к деревенскому труду, но имели гражданские профессии, которые очень пригодились сельчанам: учительница, парикмахер, музыкант, бухгалтер. Всем им нашлась работа и занятия по силам: в колхозе, в местной школе, да и просто в жизни.

Мой братик Юра в дороге выздоровел и немного окреп. Так как по жизни с раннего детства он был большим выдумщиком, озорником, заводилой и проказником, то за пару дней быстро перезнакомился с местными ребятами. И вот приводит он в дом, где жили переселенцы, своего нового местного друга. Тот предлагает Суворовым от имени своей мамы переехать жить к ним. Мои родные в тот же день перебрались в новый дом, где им была выделена отдельная комната.

Обе семьи были очень похожи: отцы воевали на фронте, мамы — ровесницы, как и дети.

Мои брат и сестра пошли учиться в местную школу. Юрий — в первый класс, а Алла — в четвертый. У брата с одеждой было всё в порядке, а Алла за последний год заметно подросла, и школьная форма, которую они привезли с собой, стала ей маловата. Мама решила сшить дочке форму из своего платья. У хозяйки была швейная машинка «Зингер», точно такая же, как оставшаяся в Ленинграде и спасшая семью Суворовых от голодной смерти.

Хозяйка дома, когда мама попросила ее воспользоваться швейной машиной, не отказала и через день была страшно удивлена, увидев, какое красивое форменное школьное платье сшила мама для Аллы. Сама хозяйка шить не умела и попросила гостью сшить такое же платье и для своей дочери. Когда через день две девочки пришли в школу в обновках, то все учителя и школьники были поражены. Действительно, Мария Степановна, хоть и имела всего шесть классов школьного образования, была не просто портнихой, а первоклассным мастером, способным выполнить любой каприз заказчика.

Теперь у Суворовой отбоя не было от заказчиков. И это были не только жители села Доронино. Слава о такой чудесной портнихе разлетелась моментально по всей округе. Заказчики выстроились в очередь. Платили за работу, как правило, продуктами. А лучшей платы в войну и пожелать нельзя.

В конце сентября в село приехала и присоединилась к Суворовым моя бабушка Прасковья Васильевна Матвеева. Когда эвакуировалась семья, бабушка лежала в больнице и смогла выехать в эвакуацию несколько позднее. Бабуле тоже нашлась работа: помогать в домашнем хозяйстве не только родным, но и хозяевам дома. Брат и сестра скоро органично влились в небольшой школьный коллектив. Алла стала лучшей в классе по успеваемости, а Юрий своей неудержимой активностью завоевал авторитет как среди своих сверстников, так и более старших ребят. Серьезных шалостей он не совершал, но по мелочам был неистощим на выдумки.

Так жизнь семьи Суворовых в части бытовых условий наладилась, и на два года село Доронино стало для них малой Родиной.

27 января 1944 года блокада Ленинграда была снята. Стало ясно, что война скоро закончится. Мария стала думать о скорейшем возвращении домой. Ни ей, ни моему отцу жизнь, кроме как в Ленинграде, не представлялась.

А вот мамин брат Иван из Сибири так и не уехал. Остался работать на заводе, обзавелся семьей, в которой родилось трое детей. Так Новосибирск для него стал вторым домом.

Прощание с жителями села Доронино было очень трогательным. Посидели, погоревали, поплакали, и Суворовы двинулись в обратный путь в свой родной Ленинград.

Город встретил семью несколько сурово, но самое главное — свое жилье удалось отстоять.

В сентябре 1945 года вернулся с войны мой отец, Анатолий Алексеевич Суворов, а 2 октября 1946 года родился я — Владимир Анатольевич.

В 1946 году приехала домой и моя двоюродная сестра, семилетняя Диана.

Когда в мае 1942 года ее мать Екатерина Александровна Матвеева умерла от голода, а бабушка лежала в больнице, трехлетнюю Диану определили в приют. В сентябре 1942 года она была эвакуирована в Омскую область, в село Колосовка, где и находилась в детском доме № 20 до 1946 года. Мои родственники отыскали девочку и в апреле 1946 года привезли домой в Ленинград. Из всех моих родных, переживших блокаду, ныне здравствует только она — Диана Алексеевна Оршанская-Матвеева, которой сейчас 87 лет. Дай ей бог здоровья!

Моя мама Мария Степановна Суворова прожила долгую жизнь и умерла в 1994 году. Было ей в тот момент 85 лет.

А теперь еще о других моих близких родных:

Моя бабушка Екатерина Дмитриевна Суворова умерла 8 ноября 1941 года.

Брат моего деда Сергей Петрович Суворов умер от голода в феврале 1942 года.

Мой дядя Сергей Степанович Матвеев погиб ополченцем на фронте в феврале 1942 года.

Мой дядя Алексей Степанович Матвеев погиб ополченцем на фронте в феврале 1942 года.

Вечная им память!»

Правнук Александр Бильди рассказывает:

«Моя прабабушка Лидия Фёдоровна Париевская (Мельникова) родилась 12 января 1928 года в деревне Заречье Тихвинского района Ленинградской области. Ее отец служил лесником. Мать занималась домашним хозяйством и детьми, которых в семье было трое: Лида и два младших брата.

Когда началась война, отца сразу призвали в армию. Последнее письмо от него пришло со станции Дибуны под Ленинградом. Затем в феврале 1942-го Фёдор пропал без вести.

А прабабушка вместе с детьми, осенью 1941-го, когда начались бои за Тихвин, как и другие жители, ушла в землянку, в лес. Тихвин освободили 9 декабря 1941 года. Тогда семья поселилась в маленькой комнатке у своей бабушки Пани на Социалистической улице города. Мама моей прабабушки сразу устроилась на работу в баню. А прабабушка - в сортировочный эвакогоспиталь № 3415, который находился во Введенском монастыре. Там Лидия и еще пять девочек скоблили швы на одежде после прожарки, очищали солдатские вещи от мертвых вшей, помогали стирать и гладить, носили березовые чурки на растопку, зашивали и штопали. Работали с утра до позднего вечера.

Весной 1942 года госпиталь начали готовить к передислокации. В Луге 14-летней Лидочке выдали паспорт, с этого момента начался ее военный стаж. Работники поехали в Прибалтику, Польшу, по Германии до Берлина. Везде раненые, голод, смерть. Передвигались в вагонах, иногда в товарных, на грузовиках через понтонные переправы.

В госпитале прабабушка работала сначала в прачечной, потом на вещевом складе. Подростки сами таскали тюки с мокрым бельем, грузили тяжелые мешки в вагоны, помогали вытаскивать из составов тяжелораненых и тех, кто не мог двигаться сам.

День Победы встретили в госпитале под Берлином. Там же стояли до сентября. А потом было возвращение домой. До Тихвина добрались только в октябре, потому что часто останавливались на станциях и полустанках, пропуская военные эшелоны, литерные поезда.

После войны мой прадед, Стациан Николаевич Париевский, увидел прабабушку во дворе дома и сразу влюбился. Поженились они 6 ноября 1952-го. Прожили вместе почти 50 лет. Прадед умер в сентябре 2002-го, не дожив полтора месяца до дня золотой свадьбы. Сейчас моей прабабушке 97 лет. У нее большая семья: пятеро внучек и трое правнуков».

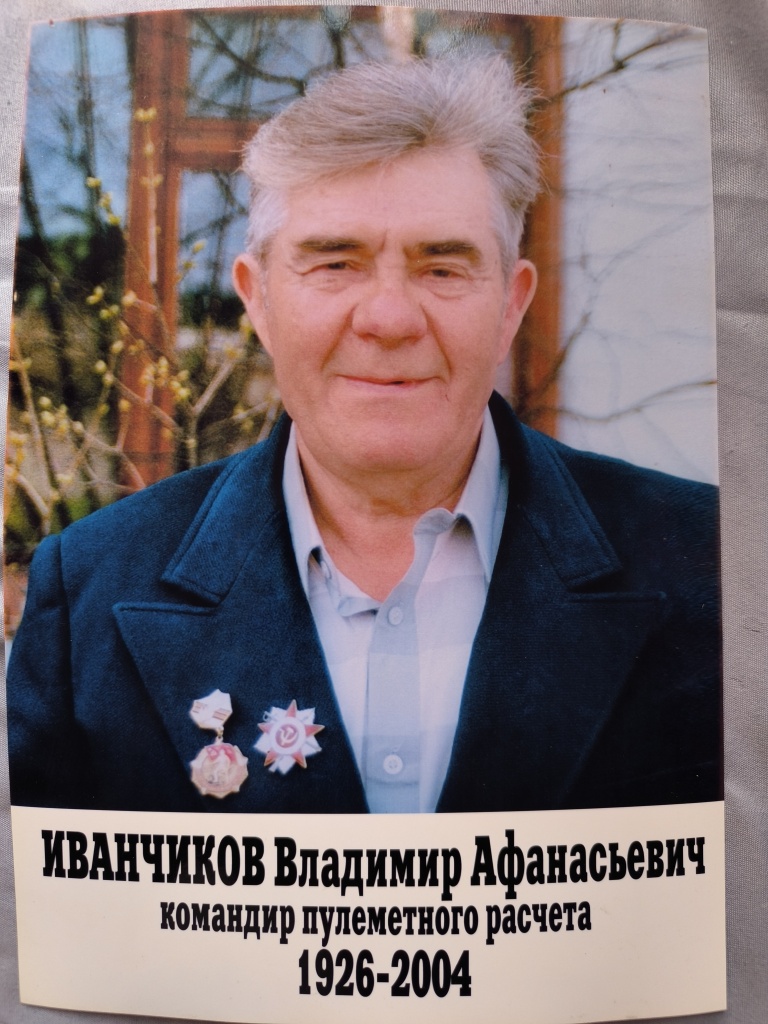

Дочка Людмила Иванчикова рассказывает:

«Мой папа Владимир Афанасьевич Иванчиков родился в 1926 году. В сентябре 1944-го ему исполнилось 18 лет, и осенью он попал под последний военный призыв Великой Отечественной войны.Молодых солдат маршем «Славянка» провожал на фронт духовой оркестр, а затем ребята пополнили ряды Гвардейской Панфиловской дивизии. В 1944 году дивизия была направлена на зачистку от фашистов в Латвию, где враги прочно укрепились в хуторах и яростно сопротивлялись.

Во время наступления в январе 1945 года мой папа получил тяжелое ранение и до 4 мая 1945 года лечился в Ленинградском госпитале. Там Владимир Афанасьевич был признан инвалидом Великой Отечественной войны.

Хотя у отца не было боевых наград, только юбилейные, в нашей семье он всегда был героем.

Моя мама, Галина Ивановна Иванчикова, малолетний труженик тыла с 42-летним педагогическим стажем, сейчас отмечает свой 96-й день рождения».

Правнук Геннадий Дедык рассказывает:

«Это фото хранилось в кармане моего прадеда Василия Павловича Борисенкова, когда он погиб под Ленинградом в 1942 году. Этот снимок в 1915 году сделала моя прабабушка — Мария Антоновна Борисенкова — для отправки своему мужу на фронт Первой мировой. Годовалый ребенок на фото — моя бабушка Александра или Шурочка, как ее тогда звали. Прадед считал свою красавицу-жену источником силы и крепким тылом. Василий был уверен, что благодаря таким, как она, нашим удалось пройти Первую мировую, интервенцию, гражданскую и остановить врагов под Ленинградом. Фразу прадеда, что отец своих дочь и жену перехвалить не может, потом повторяла вся семья.У моих прабабушки и прадедушки родилось 11 детей, но День Победы встретило только пятеро. Старший сын Григорий прошел всю войну, а, вернувшись, сказал матери, что остался жив только благодаря ее молитвам. Младший сын, Иван, в 17 лет отправился добровольцем на фронт, попал на Невский Пятачок и там погиб. Моя мама, Светлана, родилась в Ленинграде 25 ноября 1940. В 1941-м от голода она перестала ходить.

Блокаду родные пережили, потому что Мария Антоновна весь этот период каждые два часа давала своим младшим детям и внучке Светлане по крошке хлеба и делала массаж. День за днем, год за годом. Выжившие дети говорили мне, что если бы «мелочь» (то есть Светочка) умерла, то и они бы умерли вслед за ней. А так нельзя, ибо мама бы расстроилась и начала ругаться. Безусловную любовь Марии к детям, внукам и правнукам чувствовали все, несмотря на очевидную жесткость прабабушки.

После Блокады у моей уже выросшей мамы шансов иметь детей практически не было. Врачи давали 1%, и то в силу симпатии к ней как к коллеге. Однако мама считала попытку стать матерью обязательной для каждой женщины. А на роды шла, подписав бумагу о приоритете жизни ребенка. Бог помог, в родах выжили и я, и мама. Такая вот семейная история про поколение Победителей».

Дарья Метальникова рассказывает:

«Михаил Павлович Дмитриев родился 17 сентября 1922 года. Его жизнь была полна испытаний: война, плен, борьба за выживание. В 1941 году, в первые дни Великой Отечественной войны, он добровольно отправился на фронт. Сражался под Смоленском, Москвой, Ленинградом. В сентябре 1942 года, получив ранение, попал в плен. Прошел через тяжелые испытания: тюрьмы, концлагеря, пытки, голод, несколько попыток побега. Несмотря на тяжелые ранения и истощение, он не утратил силы духа и воли к жизни.В 1945 году участвовал в восстании военнопленных, после чего был освобожден советскими войсками. Вернувшись домой, перенес 12 сложнейших операций, всю жизнь ходил на костылях, но не сдавался: работал, преподавал, воспитывал детей и внуков. Всегда оставался примером мужества, благородства и человечности. Прожил 90 лет, 65 из них — в счастливом браке с Ритой Давыдовной. Его жизненный путь — история подвига и стойкости. Ушел из жизни в январе 2013 года».

Правнучка Серафима Филимонова рассказывает:

«Мой прадедушка Алексей Дмитриевич Кузнецов родился в 1902 в Ленинграде. Был военнослужащим. До войны работал на предприятии «Ротфронт». Призван на защиту Родины в июле 1941 года в звании капитана. Назначен командиром взвода на Синявинских высотах Ленинградской области.

В районе Синявинских высот велись жесточайшие бои. Рядом проходила единственная дорога в блокадный Ленинград – «Дорога жизни», по которой доставлялись грузы. Поэтому Советской армии необходимо было контролировать магистраль.

Алексей Дмитриевич раз в два месяца приезжал в Ленинград по долгу службы. У моей семьи сохранились письма, в которых дедушка описывал день и происходящие события. Эти весточки были очень ценны для семьи. Свой продовольственный паек воин присылал в город с посыльными сестре и брату жены, которые детьми остались в осажденном городе. Только благодаря заботе Алексея родные и выжили.

В январе 1943 года Кузнецов вел в бой свой взвод. Шел первым, чтобы показать направление атаки, и был убит случайным выстрелом сзади, сделанным своими же воинами. Со слов дяди Алексея, служившим вместе с ним, после этого события командирам запрещалось идти в атаку первыми.

Прадедушка похоронен на Синявинских высотах.

Вечная слава героям!»

Внучка Наталья Пышкина (Егорова) рассказывает:

«Мой дедушка, Александр Фролович Егоров, был мобилизован в начале Великой Отечественной войны. Он воевал на Карельском перешейке, а в 1943 году получил медаль «За отвагу».

13 июня 1944 года, в ходе ожесточенных боев, дедушка получил серьезное осколочное ранение в голову. Рана была настолько глубокой, что Егорова признали мертвым, а сестре направили извещение о том, что брат погиб в бою.

Однако на следующий день, 14 июня 1944 года, сослуживцы обнаружили, что дедушка жив. Он дышал! Его сразу же отправили в госпиталь на лечение. Когда Александр поправился, то приехал домой к родным. Ему рассказали, что сначала получили извещение о смерти, потом справку о ранении, и было у родных много слез: сначала — от горя, потом — от радости.

А Александр Фролович не только выжил после двух тяжелых ранений, прошел войну и вернулся домой, но и встретил мою бабушку, Елену Ивановну. В годы войны она служила в войсках МПВО 16-го батальона города Ленинграда. Сохранилась ее Красноармейская книжка, и я берегу ее как память. Бабушку демобилизовали по приказу от 28 августа 1945 года. А еще она была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Как оказалось, мои бабушка и дедушка жили по соседству, оба — на Васильевском острове, на 2-й линии. Дедушка — в доме № 55, а бабушка — в № 59. На этой же 2-й линии Васильевского острова они и встретились в конце войны, а в декабре 1946 года у них родился мой папа».

Внучка Светлана Клевцова рассказывает:

Иван Петрович Бледнов

(1926 –2004)

«Мой дедушка по материнской линии Иван Петрович Бледнов родился в Алтайском крае. В 1943 году, в 17 лет, он пришел в Кузнецкий военкомат и, приписав себе один год, записался добровольцем в Рабоче-крестьянскую Красную армию. В документах «ошибку» не заметили и внесли его в списки. После учебки Ивана определили в артиллерийские войска – он попал в расчет 57-миллиметрового противотанкового орудия. В первом же бою весь расчет погиб, и дедушка на время стал командиром этого орудия. Всю войну прошел он с такой пушкой.

В одном из сражений на берегу озера Балатон в Венгрии 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова» сильно ударила по нашим войскам. Пехота ушла, и расчет дедушкиного орудия остался в окружении немецких танков. Как выходить? Группа была большая, поэтому бойцы решили прорываться по отдельности.

Они вытащили прицельную рамку и затвор – сердце орудия: это нельзя было оставлять врагу! Дорогую ношу решили спрятать в сумку заряжающего – самого здорового парня из расчета. Бежали по камышам вразнобой в сторону наших расположений. Выбрались не все, а вышли прямо на подразделение СМЕРШа. Из-за того, что прицел и рамка от орудия были утеряны, весь расчет хотели расстрелять. Но командир полка разобрался в ситуации и приказал искать заряжающего!

К тому моменту местность была освобождена. Заряжающего нашли в камышах мертвым. Рядом лежала сумка с рамкой и затвором. Воины, включая деда, избежали расстрела.

Когда батальон дошел до границ Берлина, Ивана Петровича срочно перебросили на Прагу для участия в Пражской операции. Дед Иван очень жалел, что их не направили на взятие Берлина, ведь он не попал в число тех, кто расписывался на Рейхстаге. До 9 мая 1945 года Бледнов воевал командиром расчета и наводчиком 57-миллиметрового орудия в составе противотанковой батареи 3-го мотострелкового батальона 12-й гвардейской механизированной бригады 1-го Украинского фронта.

Награжден орденами и медалями, в том числе медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и др.

После войны Иван Петрович работал деревомодельщиком на Кировском заводе, где был отмечен грамотами и званием «Ветеран труда».

Похоронен в г. Тихвин Ленинградской области».

Галина Степановна Бледнова

(1931 –2019)

«Моя бабушка по материнской линии Галина Степановна Бледнова (Некрасова) родилась в Кировской области. Через несколько лет они с семьей переехали в г. Новокузнецк Кемеровской области. Там и застала их война. В семье, кроме бабушки, было четверо детей: старший — Григорий, младшие — Геннадий и Зоя. Когда мой прадед Степан Константинович Некрасов ушел на фронт, семья осталась без кормильца: все заботы о детях легли на плечи бабушкиной мамы Анастасии Ефимовны.

Летом 1941 года — на момент начала войны — бабушке исполнилось 10 лет.

С поздней осени 1941 года в город начали прибывать эвакуированные из Ленинграда, которым местные семьи помогали.

О военном времени бабушка вспоминала немного. Рассказывала, что было трудно и голодно: выращивали много картошки и других овощей, держали скотину, чтобы прокормиться, но еды сильно не хватало, потому что подкармливали эвакуированных. Также отдавали им одежду, особенно теплую: когда — одалживали (чтобы их ребятишки могли, например, погулять), а когда — и насовсем. Ведь многие приезжали без вещей.

Бабушкина мама Анастасия старалась не будить детей с утра и не заставляла много работать в огороде и по дому, хотя дети помогали кто чем мог. Соседи ее спрашивали:

— Что же ты, Анастасия, деток не будишь?

— А что их будить: чем больше поспят, тем меньше поедят.

— А почему работать мало заставляешь?

— А кто же знает, какая жизнь у них будет, сколько им трудного достанется? Сейчас вон какое тяжелое время — они и друг другу помогают, и мне, вот и я стараюсь для них…

Бабушка Галя выросла очень ответственным, внимательным и аккуратным человеком. Всю жизнь проработала медиком в детских учреждениях, вела педиатрический прием, была заведующей детской консультацией.

Вместе с дедом они вырастили двоих детей.

Похоронена в г. Тихвин Ленинградской области».

Сын Геннадий Клевцов рассказывает:

Александр Сергеевич Клевцов

(1911 – 1996)

«Мой папа Александр Сергеевич Клевцов родился в 1911 году в д. Кастрамово Калужской обл. До войны работал председателем колхоза. Женился. Призвался в Рабоче-крестьянскую Красную армию в декабре 1942 года.

Служил адъютантом, связистом и артиллеристом в 605-м Стрелковом полку. Получил осколочное ранение в 1943 году, после госпиталя вернулся на фронт. Окончил войну в Чехословакии.

Все награды (ордена и медали) были украдены на фронте в победные дни. Награжден тремя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

После войны работал мостовщиком дорог. Однажды был командирован в Москву, где мостил Красную площадь. Побывав в Тихвине, решил туда переехать и перевез семью.

Вместе с женой вырастили двоих детей.

Умер в г. Тихвин Ленинградской обл.»

Анастасия Григорьевна Клевцова

(1912 – 1995)

«Моя мама Анастасия Григорьевна Клевцова родилась в 1912 году в Калужской области.

К началу войны она уже была замужем. Жили они с папой в д. Кастрамово. Калуга и Калужская область были оккупированы с 12 октября по 30 декабря 1941 года.

К ним в дом поселили немецких офицеров. У Анастасии в начале осени родился ребенок. Ей приходилось много убирать в доме и следить за порядком.

Мама почти ничего не рассказывала про это время, но говорила, что немцы требовали не прятать партизан и что было страшно жить под одной крышей с ними.

Родившийся ребенок не выжил.

После войны у мамы с папой родилось еще двое детей, всей семьей они уехали жить в г. Тихвин Ленинградской области. Всегда держали большое хозяйство. Анастасия вставала в 5 утра, чтобы затопить печь и накормить мужа завтраком перед работой.

Похоронена в г. Тихвин Ленинградской области».

Племянница Елена Клевцова рассказывает:

Яков Иванович Гусев

(род. в 1916, погиб в 1941)

«Родной дядя моей мамы Яков Иванович Гусев родился в 1916 году. Служил в армии в Хабаровске. Демобилизовался прямо перед войной. С первых дней войны, с июня 1941 года, вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии.

В конце лета прислал весточку, что их полк перебрасывают в другое место, и Яков будет проездом на станции Лунгачи. Мама с семьей поехали туда.

Но смогли увидеть только вагоны-теплушки, проносящиеся мимо, и солдат, машущих шапками из выходных проемов. Вскоре после этого от дяди пришло лишь одно письмо. В письме были слова: «Готовимся к бою!» В этом бою Яков Иванович пропал без вести. Мы до сих пор не можем найти сведений о месте его службы, гибели и захоронения.

Память о нем увековечена на мемориальной доске братского захоронения в деревне Рогожа Волховского района».

Анна Михайловна Константин Прокофьевич

Терентьева (Сидорова) Терентьев (супруг сестры)

(1923 – 1999) (1927 –1989)

«Родная сестра моей мамы Анна Михайловна Терентьева (Сидорова) родилась в 1923 году в д. Подрябинье Волховского района Ленинградской области. К началу войны она закончила ремесленное училище и была отправлена на практику на станцию Харлу (недалеко от финской границы). До войны мама даже ездила к ней в гости. Прямо оттуда Анна и ушла на фронт. Она работала медицинским работником, часто была на передовой. Всю войну вытаскивала с поля боя раненых и лечила их в военно-полевом госпитале.

Ее будущий муж – Константин Прокофьевич Терентьев – воевал в артиллерийских войсках в составе Белорусского фронта.

Оба окончили войну в г. Рига Латвийской Республики, где познакомились и поженились. Награждены орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Похоронены в г. Рига Латвийской Республики».

Внук Игорь Клевцов рассказывает:

Евдокия Михайловна Сидорова

(1921 – 2016)

«Моя бабушка Евдокия Михайловна Сидорова родилась в 1921 году в д. Подрябинье Волховского района Ленинградской области. До войны Евдокия работала на Целлюлозно-бумажном комбинате г. Сясьстрой.

В начале войны (летом 1941 года) всех девушек от комбината отправили ближе к линии фронта строить железную дорогу для военных.

Мы предполагаем, что это была железная дорога на Будогощь. Несколько месяцев работницы жили в палатках. Строительство началось с создания насыпи: девушки возили песок и щебень. Однажды откуда-то со стороны поля появились солдаты с криками: «Немцы, немцы!» Это означало, что линия фронта придвинулась к месту строительства дороги. Всех сразу же погрузили в грузовики и быстро увезли с этого места. Больше работницы туда не возвращались.

Затем их отправили на Волховский участок Октябрьской железной дороги. С 1942 по 1944 год молодые девушки грузили бревна, дрова и другие грузы в вагоны и днем, и ночью. Ночью работать приходилось в темноте, так как под угрозой бомбежек категорически запрещалось использование любого света. Иногда их возили копать окопы для боевых действий.

Домой отпускали очень редко. Когда в 1943 году у бабушки тяжело заболела мама, Евдокия была вынуждена ненадолго уехать домой. Начальница приказала ей оставить все карточки на питание, полученные на работе.

Всю войну бабушка была задействована на различных работах в тылу и около линии фронта.

После войны Евдокия ушла с комбината в колхоз и стала председателем колхоза. Вырастила двоих детей. Военных наград не имела, была поощрена грамотами, званием «Ветеран труда».

Умерла в д. Подрябинье Волховского района Ленинградской области».

Сергей Спиридонович Ефимов

(1925 – 1994)

«Муж моей бабушки Сергей Спиридонович Ефимов родился в 1925 году в д. Рогожа Волховского района Ленинградской области. Был освобожден от воинской обязанности по зрению. В январе 1943 года добровольно призвался на фронт из Волховского военкомата. Воевал в артиллерийских войсках (389-й запасной стрелковый полк, 48-й запасной стрелковый полк, 11-й артиллерийский зенитный дивизион, 524-й артиллерийский зенитный полк, 472-й гаубичный артиллерийский полк) стрелком в расчетах пушечных, гаубичных и минометных орудий. Дошел до Берлина. Демобилизовался в сентябре 1945-го.

Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Умер в д. Подрябинье Волховского района Ленинградской области».

Праправнук Даниил Клевцов рассказывает:

Семён Никитич Соколов Евдокия Алексеевна Соколова

(1874 – 1942) (1882 – 1942)

«Мои прапрабабушка и прапрадедушка Семён Никитич Соколов и Евдокия Алексеевна Соколова решили переехать в Ленинград из д. Григорьево Брейтовского района Ярославской области в начале тридцатых годов, спасаясь от раскулачивания и еврейских гонений. Вначале их разместили в общежитии Академии наук на Васильевском острове, а потом переселили на Большую Охту – они жили по адресу ул. Чернавская (сейчас ее нет), д. 36, барак 6. К началу войны у них осталось пятеро детей из шестерых.

Когда началась война, их старший сын Николай (он родился в конце XIX века) ушел на фронт и вскоре погиб. Его военное фото не сохранилось, и больше мы ничего о нем не знаем.

Прадедушка и прабабушка отказались эвакуироваться и остались в Ленинграде с дочерьми Марией и Прасковьей.

Первая блокадная зима была самая тяжелая. Прасковья жила отдельно и работала на торфоразработках. Мария жила с родителями и трудилась на Октябрьской железной дороге. Окна квартиры заклеивали газетами и всякой бумагой, чтобы при обстрелах и бомбардировках фашисты не видели, куда стрелять. Варили ремни и клей. Со временем родители перестали ходить в убежище во время бомбежек – не могли подняться с кровати. Скупые крохи еды, а потом и хлеба, полученного по карточкам, делили по-честному, на всех, хотя часто отец отщипывал от своей порции по кусочку дочке: «Ты ведь работаешь!»

20 января рано утром отец проснулся и сказал: «Давайте прощаться – я сегодня умру». Мама с дочерью по очереди подошли к нему и попрощались. Гроб везли сами на саночках на Большеохтинское кладбище. Через три месяца умерла и мама. Ее похоронили в другом месте. После войны их дочери не смогли отыскать могилу отца и установили рядом с могилой мамы надгробье.

Мария прожила долгую жизнь, когда она умерла – ее похоронили рядом с родителями».

Сын и племянник Олег Соколов рассказывает:

Алексей Семёнович Соколов

(1912 –1987)

«Мой папа Алексей Семенович Соколов родился в Ярославской губернии. Семья переехала в Ленинград из деревни Григорьево в начале тридцатых годов, спасаясь от раскулачивания и еврейских гонений.

Перед войной отец работал станочником, потом жестянщиком (кровельщиком) на заводе имени Калинина № 4.

Когда началась война, его старший брат Николай (он родился в конце XIX века) ушел на фронт и вскоре погиб. Алексей тоже собирался на фронт, но его обязали вместе с заводом эвакуироваться в Казань. Во время войны завод, по некоторым сведениям[1], изготавливал боеприпасы.

Алексей мог взять с собой в эвакуацию всю семью. Но родители отказались уезжать, и на семейном совете было решено: папа с сестрой Раисой едут в Казань, а родители с дочерьми Марией и Прасковьей остаются в Ленинграде.

Всю войну Алексей работал на заводе. Вернувшись из эвакуации, окончил юридическую школу при Политехническом институте, женился. Они с мамой вырастили троих детей.

Папа работал прокурором, окончил службу в городе Тихвин Ленинградской области. Похоронен в Тихвине».

[1] «В целях сохранения заводов боеприпасов от воздушной бомбардировки, обязать т. т. Горемыкина П.Н. и Кагановича Л.М. немедленно приступить к переброске оборудования и кадров следующих предприятий города Ленинграда: 1) Завод им. Калинина № 4 – в г. Казань, в помещение мехового комбината Наркомлегпрома СССР, передав это помещение Наркомату боеприпасов…» – Ю.З. Кантор «Эвакуация из Ленинграда до и во время блокады».

Мария Семёновна Кирсанова Прасковья Семёновна Смирнова

(Соколова) (1921 –2008) (Соколова) (1905 – 1984)

«Две родные сестры моего папы родились в Ярославской области. Семья переехала в Ленинград из деревни Григорьево в начале тридцатых годов, спасаясь от раскулачивания и еврейских гонений. Вначале их разместили в общежитии Академии наук на Васильевском острове, а потом переселили на Большую Охту – они жили по адресу: ул. Чернавская (сейчас ее нет), д. 36, барак 6.

Когда началась война, они остались с родителями в Ленинграде.

Первая блокадная зима была самая тяжелая. Прасковья жила отдельно и работала на торфоразработках. Мария жила с родителями и трудилась на Октябрьской железной дороге. Когда осенью трамваи перестали ездить, девушка каждый день ходила пешком через Большеохтинский мост до Московского вокзала. Вечером после работы ей приходилось ходить на Неву за водой, так как водопровод и канализация не работали. Ночью вместе с другими девушками Мария дежурила на крышах и отважно тушила немецкие зажигалки и фугаски. Родители уже не могли ходить в убежище; еду делили на всех, хотя часто отец отдавал свою порцию Марии.

20 января 1942 года отец умер. Похоронен на Большеохтинском кладбище. Через три месяца умерла и мама. Ее похоронили в другом месте. Тогда уже закрывали городские кладбища и начали всех умерших свозить в крематорий Парка Победы.

После войны Марии и Прасковье удалось найти только могилу мамы, а для папы позже установили рядом надгробье. Уже в XXI веке Марию похоронили рядом. Прасковья прожила в Ленинграде почти до конца жизни, похоронена в г. Тихвин Ленинградской области».

Племянница Раиса Морозова (Соколова) рассказывает:

Раиса Семёновна Иванова (Соколова)

«Родная сестра моего папы Алексея – Раиса Семеновна Соколова родилась в Ярославской области. Семья переехала в Ленинград в начале тридцатых годов, спасаясь от раскулачивания и еврейских гонений. Вначале их разместили в общежитии Академии наук на Васильевском острове, а потом переселили на Большую Охту – они жили по адресу ул. Чернавская (сейчас ее нет), д. 36, барак 6.

Когда началась война, их старший брат Николай (он родился в конце XIX века) ушел на фронт и вскоре погиб. Фото его не сохранилось, и больше мы ничего о нем не знаем.

Мой папа работал станочником, потом жестяником (кровельщиком) на Заводе имени Калинина № 4; он собирался на фронт, но его обязали вместе с заводом эвакуироваться в Казань. Папа мог взять с собой всю семью. Но бабушка с дедушкой отказались уезжать, и на семейном совете было решено: Алексей с сестрой Раисой едут в Казань, а родители с дочерьми Марией и Прасковьей остаются в городе.

Мы знаем, что Раиса не уехала с братом – она не эвакуировалась. Ее первый муж – Василий Сурин – погиб в первые дни войны. Тетушка Раиса работала в столовой на аэродроме под Ленинградом. Там познакомилась с летчиком – Николаем Ильичем Ивановым. После войны они поженились, жили в Ленинграде, на Петроградской стороне на углу ул. Блохина и Большой Пушкарской.

Потом переехали в г. Тихвин Ленинградской области – поближе к нашей семье. Раиса умерла в родной деревне, где любила бывать летом – в Ярославской области, а ее муж – Николай Ильич – похоронен в Тихвине».

Внучка и племянница Наталья Соколова (Бледнова) рассказывает:

Степан Константинович Некрасов

(1907 – 1952)

«Мой дедушка по материнской линии Степан Константинович Некрасов родился в 1907 году в Кировской области. В начале 30-х они семьей переехали в Кемеровскую область. Ушел на фронт из Сталинского военкомата в марте 1942 года.

Всю войну прошел ковочным кузнецом в 1232-м стрелковом полку 370-й стрелковой дивизии. Обслуживал три подразделения. В наградных документах указано, что ковка лошадей в батареях «отмечалась самая лучшая в полку». В дни боев находился на огневых позициях батарей. Особенно прадед Степан отличился во время переправы через Одер при взятии Франкфурта-на-Одере – сам лично переправлял на лодках лошадей в ледоход, и, несмотря на то, что по реке плыл лед, ни одна лошадь не была потеряна. За это был награжден орденом Красной Звезды.

Войну закончил в Германии в 1945 году. Младшему сержанту Некрасову Степану Константиновичу неоднократно была «объявлена благодарность приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина». Также Степан Константинович был награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» и орденом Красной Звезды.

До войны женился, родилось четверо детей, работал председателем колхоза. После войны был начальником конезавода в Сталинске, директором Лесогавани, потом – бригадиром на погрузках в шахте. Погиб в шахте.

Похоронен в г. Новокузнецке».

Николай Петрович Бледнов

(род. 1919, умер в 90-х гг.)

«Родной брат моего папы Николай Петрович Бледнов (в семье его называли Лёля-Коля) родился в 1919 году в Алтайском крае. Был призван в Красную армию Кузнецким военкоматом в 1939 году. На фронте –с 1941 года.

Служил поваром в батальоне связи. Из его Наградного листа стало известно, что он «очень часто сам лично под огнем противника, в ночь и непогоду доставлял пищу солдатам на контрольные телефонные станции. Также в трудные минуты всегда помогал в наводке телефонных линий, был не только отличным поваром, но и отличным связистом». Подразделение, в котором служил Николай Петрович, участвовало в боях за освобождение Ленинградской области и прорыве блокады Ленинграда.

Прошел всю войну без ранений. Окончил ее в Австрии в составе 21‐й Стрелковой Краснознаменной дивизии 3‐го Украинского фронта. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.

Похоронен в г. Горький».

Правнучка Мария Холодарь рассказывает:

Анастасия Фёдоровна Соколова

(1924 – 2015)

«Моя прабабушка Анастасия Фёдоровна Соколова родилась в 1924 году в д. Паньшино Ленинградской области. Анастасия была старшей дочерью в семье, в которой было 8 детей.

Во время войны она помогала родителям и работала на строительстве фронтового аэродрома недалеко от Шугозера, у деревни Ляхтяга. Она рассказывала, что тогда они – молодые девчонки – сами валили лес и ворочали бревна. В лесу вырубали небольшие просеки, которые позже становились местами для стоянки самолетов. Дело было в осеннюю распутицу, часто и подолгу приходилось стоять по колено в холодной воде. Впоследствии это сказалось на здоровье прабабушки.

После завершения строительства на аэродром перебазировали 257-й и 957-й штурмовые авиаполки, а также 44-й Краснознаменный скоростной бомбардировочный авиаполк, принимавший позже участие в освобождении Тихвина. По описаниям краеведов начала XX века, «поле аэродрома внушительных размеров своими очертаниями с высоты напоминало птицу с развернутыми крыльями».

После войны аэродром упразднили. Моя мама рассказывала, что в детстве они с бабушкой и родными ездили туда собирать грибы.

Недалеко от аэродрома была расположена братская могила летчиков; останки солдат и офицеров-летчиков в 1973 году перенесли в братское захоронение в поселке Шугозеро. Люди до сих пор посещают его, чтобы почтить память советских солдат.

Мы делали запрос в архив о награждении бабушки медалью «За оборону Ленинграда», но получили ответ о том, что «наградные документы были подготовлены, но награда не вручена».

Прабабушка прожила долгую жизнь в г. Тихвин Ленинградской области. Они с прадедом Алексеем воспитали троих детей. Служила начальником почты.

Похоронена в г. Тихвин Ленинградской области».

Михаил Иванович Иванов

(1918 – 1995)

«В 1987 году моего прадедушки Алексея не стало. Спустя несколько лет прабабушка Анастасия встретила своего друга юности – Михаила Ивановича Иванова. Он родился в той же деревне, что и Анастасия, и в ранней юности ухаживал за ней.

Прабабушка вышла за него замуж. Он полюбил ее детей и внуков и активно участвовал в жизни семьи. Только после его смерти мы узнали от нее, что Михаил прошел всю войну и был ранен.

Он воевал в 716-м стрелковом батальоне 172-й стрелковой дивизии, попал в плен к немцам, потом был освобожден, продолжил воевать в штрафном батальоне, окончил войну инвалидом. По окончании войны был реабилитирован.

Михаил Иванович никогда об этом не рассказывал и не вспоминал, но мы нашли информацию о месте его службы на сайте «Память народа» по дате и месту рождения.

Похоронен в г. Тихвин Ленинградской области».