Опубликовано: 15 октября 2025 года

В 1832 году 18-летний Михаил Лермонтов покинул Москву и отправился в Санкт-Петербург, надеясь продолжить образование в нашем городе. Возможно, такому решению способствовало то, что юный гений был вынужден оставить словесное отделение Московского университета после нескольких столкновений с профессорами.

В конце июля 1832 года поэт приехал вместе с бабушкой, Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, в имперскую столицу. Сначала они остановились у брата родного деда Лермонтова, генерала-майора Никиты Васильевича Арсеньева, который жил на углу улиц Большой Мастерской (ныне Лермонтовский пр.) и Торговой (ныне ул. Союза Печатников). Но в переводе из одного университета в другой Михаилу отказали. Тогда он поступил в школу кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков, куда же был зачислен и Николай Соломонович Мартынов, с которым поэт позднее сошелся в последней в свой жизни дуэли. Смена образовательного заведения предопределила дальнейшую карьеру классика и, возможно, стала для него роковой. В 1834 году Лермонтов получил звание корнета лейб-гвардии Гусарского полка.

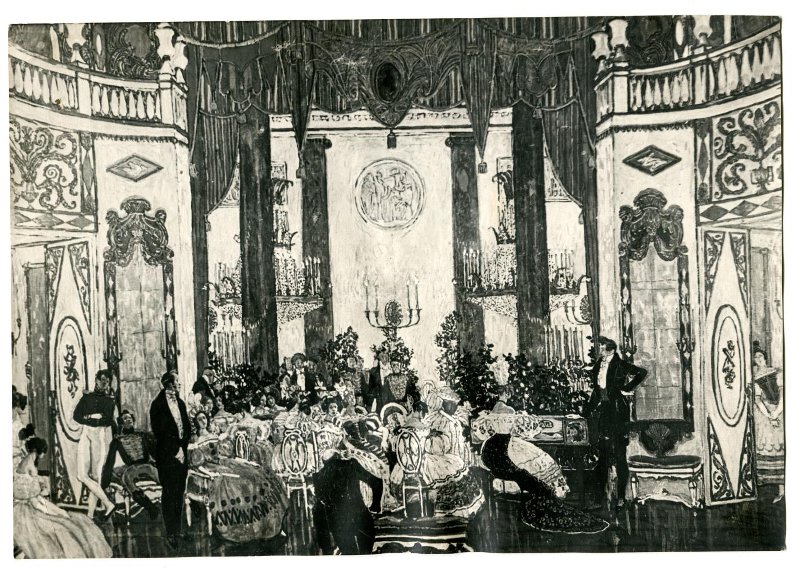

Также считается, что в военном училище, где были распространены игры в карты, поэт встретил прототипов героев своей драмы «Маскарад». Это произведение было написано сразу после окончания учебы.

Впервые «Маскарад» (правда, в сокращенной версии) был поставлен на сцене Александринского театра в 1852 году, спустя 16 лет после смерти Лермонтова. Тогда это было в бенефис Марии Ивановны Вальберховой. Только в 1862 году цензура сняла запрет на полную постановку шедевра. 13 января 1864 года на той же сцене прошел первый полноценный спектакль по этому произведению, поставленный в качестве бенефиса актрисы Линской.

Известный лермонтовед Виктор Мануйлов считал, что настоящая сценическая жизнь «Маскарада» началась только в 1917 году, когда в Александринском театре драму поставил Всеволод Мейерхольд.

Важнейшие адреса Лермонтова в тот период:

- жил в доме своего двоюродного деда Никиты Арсеньева. Тогда это была — Торговая улица, а теперь это улица Союза Печатников, д. 8/10 а.

-

учился в школе кавалерийских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков по адресу Исаакиевская пл., д. 6. Теперь здесь находится Мариинский дворец. В 1864 году Школа преобразована в Николаевское кавалерийское училище, которое с 1839 года и до конца своего существования располагалось в здании по новому адресу Лермонтовский (Ново-Петергофский) пр., д. 54. Поэтому памятник Лермонтову находится именно тут.

В 1836 году молодой человек снял квартиру для своей бабушки на Садовой улице, а вскоре переехал в апартаменты сам. Тогда здание было трехэтажным. Считается, что именно здесь Михаил написал роман «Княгиня Лиговская», а также узнал о трагической дуэли Пушкина и Дантеса. Вероятно, первые строфы знаменитого стихотворения «Смерть поэта» родились именно в квартире на Садовой, д. 61.

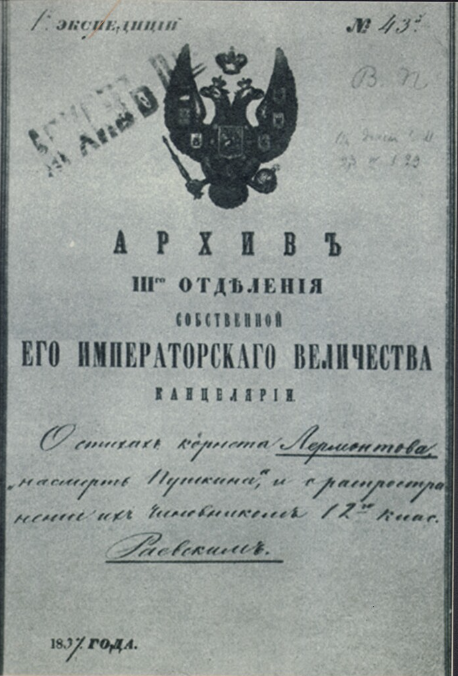

Через неделю после смерти Александра Сергеевича, Лермонтов дописал последнюю строфу «А вы, надменные потомки…», которая и определила дальнейшую судьбу будущего классика.

Стихотворение Лермонтова, посвященное памяти Пушкина, было кем-то переименовано в «Воззвание к революции» и в таком виде попало к императору Николаю I, который приказал провести обыск в квартире поэта на Садовой улице и арестовать Михаила.

Как и положено офицерам, Лермонтов содержался под стражей в здании Главного штаба на самом верхнем этаже. У поэта отняли чернила и бумагу, но он записал свои бессмертные произведения: «Узник», «Сосед» и «Когда волнуется желтеющая нива...» — на клочках «хлебной бумаги», используя вино, сажу и спички.

Затем корнета перевели в Нижегородский драгунский полк. Там Михаил провел около года, вплоть до февраля 1837-го, пока гения не вернули из ссылки в Санкт-Петербург.

Стихотворение «Смерть поэта» не было опубликовано при жизни автора. Впервые оно вышло в свет лишь в 1856 году за границей, в журнале Герцена и Огарёва «Полярная звезда».

Важнейшие адреса Лермонтова в тот период:

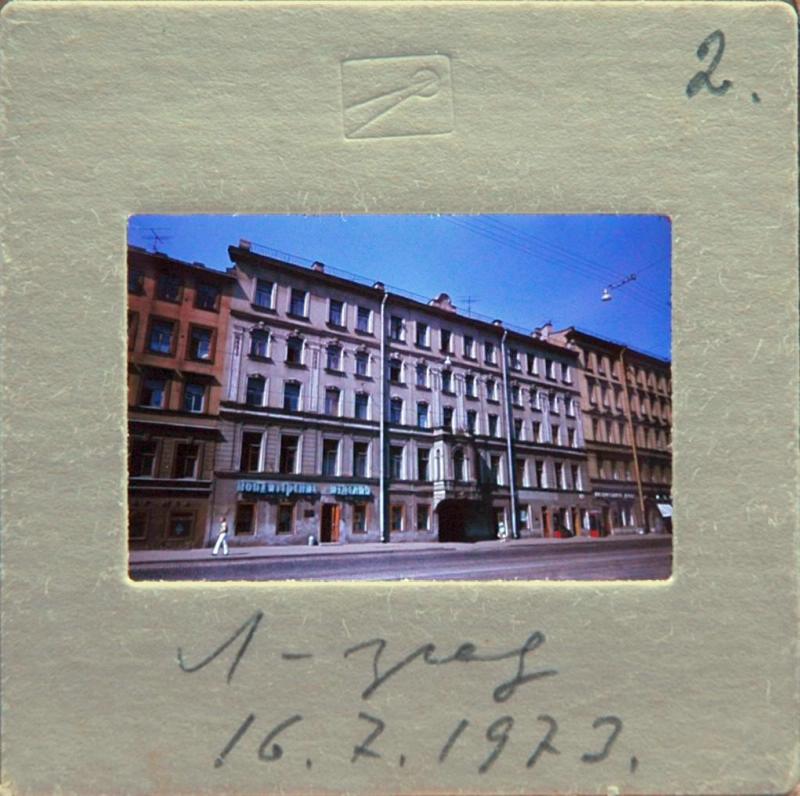

- жил в Доходном доме княгини Шаховской (купца Чугреева) на Садовой, д. 61. С 2016 года объект культурного наследия регионального значения находится в оперативном управлении Мариинского театра.

- содержался под арестом в Главном штабе, на Дворцовой площади, д. 6-10.

В 1837 году Лермонтов вернулся из ссылки в Санкт-Петербург, но мятежный дух не давал ему покоя. В 1840 году гений стрелялся с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. Дуэль состоялась за Черной речкой на Парголовской дороге, недалеко от того места, где Пушкин стрелялся с Дантесом. За стычку Михаил был заключен в Ордонанс-гауз — петербургскую офицерскую тюрьму (сейчас на этом месте находится военная комендатура). После чего поэта перевели на Арсенальную гауптвахту. Существует несколько версий, объясняющих причины дуэли. Многие считают, что оппоненты повздорили из-за увлечения обоими княгиней Марией Алексеевной Щербатовой. Однако, по мнению современницы Лермонтова, поэтессы и переводчицы Евдокии Петровны Ростопчиной, поводом для ссоры стал «спор о смерти Пушкина». После дуэли Лермонтов был снова сослан на Кавказ.

Последним адресом классика в Петербурге можно считать дом № 20 на улице Чайковского, известный как Доходный дом Хвостовой. В 1839 году здесь арендовала квартиру бабушка Лермонтова. Именно отсюда Михаил в последний раз отправился на Кавказ весной 1841-го, где вскоре погиб на дуэли с майором в отставке Николаем Мартыновым.

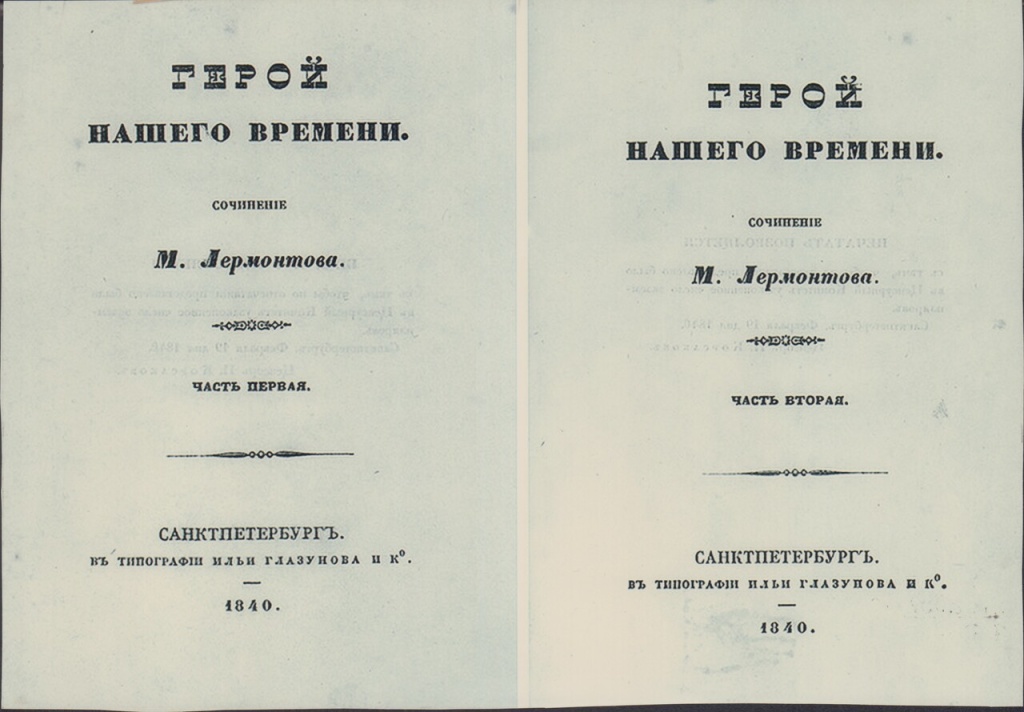

В 1840 году было опубликовано первое отдельное издание романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», а в 1841 году, незадолго до трагической гибели автора, вышло второе.

Первое издание романа было напечатано в Санкт-Петербурге в типографии Ильи Глазунова тиражом 1 тысяча экземпляров. Из этой первой тысячи книг сохранились лишь немногие экземпляры. Два из них находятся в государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова в Пятигорске, один — в Литературном музее в Москве, а еще два — в музее-заповеднике Тарханы.

Важнейшие адреса Лермонтова в тот период:

- Военная комендатура Санкт-Петербурга, Садовая ул., д. 3/5.

- Арсенальная гауптвахта на Садовой ул., д. 3.

- Доходный дом Хвостовой на ул. Чайковского, д.20. Тогда это Серигевская улица.

Память о Лермонтове осталась в названиях улиц, библиотек и мемориальных досок.

В 1912 году в Петербурге появился Лермонтовский проспект. Он расположен в Адмиралтейском районе и проходит от улицы Декабристов до набережной Обводного канала.В 1916 году к 75-летию со дня смерти классика ему был установлен памятник. Скульптура возникла возле дома № 54 на Лермонтовском проспекте, где находилось Николаевское кавалерийское училище. Начальник этого учебного учреждения генерал-майор Лев Владимирович Де-Витт выступал с инициативой увековечивания поэта еще в 1907 году, и памятник предполагалось открыть в канун 100-летия со дня рождения Лермонтова, 1 октября 1914 года. Однако начавшаяся Первая мировая война помешала этим планам.

Автор проекта памятника — скульптор Борис Михайлович Микешин, тот самый, который создал обелиск в Пятигорске на месте дуэли и гибели поэта. На фигурном пьедестале из красного полированного гранита с лицевой стороны расположен прямоугольный барельеф с изображением античных воинских доспехов и лиры, окруженной венком славы. Под барельефом находится бронзовая надпись: «Лермонтов. 1814—1841». Еще ниже можно увидеть бронзовый алам — маску зверя, чаще всего льва, которую носили как украшение на груди в знак мужества.

На тыльной стороне пьедестала золотыми буквами перечислены произведения поэта: «Демон», «Ангел», «Бородино», «Герой нашего времени», «Песнь про купца Калашникова», «Пророк», «Валерик», «Мцыри», «Спор».

На заседании Городской думы Петербурга в 1880 году приняли решение украсить Александровский сад бюстами знаменитостей. В 1896 году вместе с памятником Николаю Гоголю был установлен и Михаилу Лермонтову. Скульптором обоих бюстов выступил Василий Петрович Крейтан, а архитектором Александр Павлович Максимов.

Библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова объединяет 14 библиотек. Флагманская библиотека Межрайонной централизованной библиотечной системы, носящая имя классика, располагается на Литейном проспекте в здании XIX века — особняке Мусиных-Пушкиных. В учреждении действуют два сектора: «Лермонтов: наследие», направленный на сохранение и популяризацию творчества Михаила Лермонтова, и «Открытая гостиная» — ультрасовременное, креативное и демократичное пространство для культурного отдыха, ориентированное на молодежную аудиторию.

Для тех, кто хочет ознакомиться с Лермонтовским Петербургом поподробнее.

- Путеводитель «По Лермонтовским местам» знакомит с местами, связанными с жизнью поэта в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, Пензенском крае и на Кавказе. Один из разделов книги посвящен пребыванию Михаила Юрьевича на Кавказских Минеральных Водах, где классик и погиб на дуэли в 1841 году. В произведении показывается, как странствия гения отразились на его творчестве. Автор предисловия: доктор филологических наук Ираклий Луарсабович Андроников.

- Книга «Памятники и мемориальные доски М.Ю. Лермонтову» рассказывает о памятниках и мемориальных досках, создаваемых в честь великого русского поэта в течение более полутора столетий. В каталоге приведена информация о 51 памятниках и 15 мемориальных досках. Попытка систематизировать эту информацию предпринята впервые. В конце книги приводятся справочные данные об авторах скульптур и о населенных пунктах, где они установлены. Автор: Валерий Кононов.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться