Опубликовано: 18 августа 2025 года

Портал «Культура Петербурга» подготовил небольшой рассказ о том, что такое дацан, и как он появился на берегах Невы.

Появление буддизма в России

Храм «Дацан Гунзэчойнэй» в Санкт-Петербурге — не просто архитектурное сооружение, а важный символ присутствия буддизма в России. История сооружения тесно связана с признанием буддизма как одной из религий Российской империи и с развитием традиции этого течения на русской земле.

В XVIII веке, по мере расширения империи на восток, Россия вступила в контакт с народами, исповедующими буддизм: бурятами, калмыками, тувинцами. Чтобы эффективно управлять этими территориями, власти поняли, что важно не подавлять, а уважать местные традиции. Буддизм стал восприниматься как неотъемлемая часть культурного ландшафта, достойная официального признания.

В 1741 году императрица Елизавета Петровна подписала указ, официально признавший буддизм как одну из религий государства. Это стало поворотным моментом: буддийские общины получили право на существование, а их духовенство — на официальный статус. Этот документ, хотя и не сохранился в архивах, традиционно считается отправной точкой в истории российского буддизма. Закон регламентировал число дацанов в Забайкалье — их разрешалось иметь 11 — и число лам — не более 150. Также освобождал лам от налогов, признавая их сословие. Однако по сути документ носил скорее ограничительный характер: например, запрещал забайкальским буддийским монахам поддерживать связь с буддистами Тибета и Монголии — под угрозой смертной казни.

Затем, в 1764 году, Екатерина II учредила титул Пандито Хамбо-ламы — — главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. Этот год считается официальной датой признания буддизма одной из государственных религий Империи наравне с православием, исламом и иудаизмом. В 1766 году, два года спустя, в благодарность за совершенное и в память об этих событиях сибирские буддисты по инициативе первого Пандито Хамбо-Ламы Заяева официально провозгласили двух императриц, Елизавету Петровну и Екатерину Великую, воплощением одного из наиболее почитаемых буддийских божеств — Белой Тары.

Тогда же стали строить первые здания дацанов в Восточной Сибири, но преимущественно из дерева и войлока. Анинский дацан в Бурятии стал своего рода фамильным буддийским храмом династии Романовых.

В 1800 году император Павел I не только признал буддизм приволжских калмыков легитимной религией, но и даровал официальный статус калмыцким ламам: калмыцкий священнослужитель Собинг-багша был утвержден «в достоинстве ламы» и ему было назначено денежное довольство.

Иерархия буддийского духовенства в России сложилась на основе традиций тибетского буддизма школы гелуг, адаптированных к историческим и региональным условиям страны.

На вершине стоит Пандито Хамбо-лама — глава Буддийской традиционной сангхи России и духовный лидер буддистов страны. Он руководит общиной, наставляет монахов и представляет буддизм на государственном и международном уровнях. В советское время, когда религиозная деятельность подвергалась жестким ограничениям, Пандито Хамбо-лама оставался почти единственным официально признанным духовным лидером буддистов. Это придало титулу особый вес — он стал символом преемственности, стойкости и верности традиции. Сегодня Пандито Хамбо-лама — глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР), одной из крупнейших буддийских общин страны.

Ниже идут Хамбо-ламы, духовные лидеры отдельных регионов. Как правило, каждый из них возглавляет крупный дацан (буддийский монастырь) и отвечает за религиозную практику, образование и организационное управление на своей территории — будь то Бурятия, Калмыкия, Тува или другие регионы с населением, исповедующим буддизм.

Следующее важное звено — ламы. Это монахи, прошедшие полное буддийское образование и получившие право проводить богослужения, читать молитвы, совершать обряды и обучать других. Среди них особо почитаются геше — ученые с высшей степенью, и габжи — почетное звание для уважаемых учителей.

В каждом дацане важную роль играют шэрэты — настоятели, отвечающие за повседневную жизнь монастыря. Они выступают в роли связующего звена между духовным руководством и практической деятельностью дацана.

Основу монашеской общины составляют монахи — люди, посвятившие свою жизнь буддийскому пути: от послушников (тэнцзы, ашаги) до тех, кто принял полное посвящение и участвует в ритуалах и преподавании.

Наконец, важную роль в жизни буддийской общины играют миряне — обычные прихожане, не принимающие монашеских обетов.

Буддийские общины представлены не только в традиционных регионах: Бурятии, Калмыкии, Туве, но и в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Это говорит о том, что буддизм в России — не только наследие народов Сибири, но и живая, развивающаяся традиция, востребованная все большим числом людей.

Считается, что первые буддисты на берегах Невы появились еще в начале XVIII века, во времена строительства Петропавловской крепости. Среди рабочих, возводивших каменные валы новой столицы, были волжские калмыки — подданные Калмыцкого ханства, вошедшего в состав России. Они жили в Татарской слободе за кронверком, в районе современной Большой Спасской улицы. Сколько их было и как долго они оставались в Петербурге — сведений не сохранилось. Впрочем, в источниках XVIII — середины XIX века упоминаний о буддистах в городе уже нет.

Буддийская община в Санкт-Петербурге начала складываться лишь к концу XIX века. По переписи 1869 года, в городе проживал всего один буддист. К 1897 году их число выросло до 75, а к 1910 году — до 184 человек, в основном забайкальских бурят и волжско-донских калмыков. Они селились преимущественно на Петербургской стороне и в Литейных частях города. Так постепенно, почти незаметно, в сердце империи начало увеличиваться буддийское присутствие, которое позже вылилось в создание первого буддийского храма в Европе — дацана «Гунзэчойнэй». Его появление стало знаковым событием: буддизм, долгое время ассоциировавшийся с далекими сибирскими степями, теперь обрел свое место в самом сердце европейской части России. Дацан стал центром северного тибетского буддизма, местом, куда приходили за духовной поддержкой не только буряты и калмыки, но и русские, интересующиеся восточными учениями.

Что такое дацан

Дацан — это буддийский монастырь и храмовый комплекс, играющий важную роль как религиозный, культурный и образовательный центр, особенно в российской традиции среди бурят.

Слово «дацан» пришло в русский язык через монгольский, где оно означает храм или монастырь, но восходит к тибетскому grwa-tsaŋ, буквально — «место сбора монахов» или «группа послушников». Это название точно отражает назначение дацана: здесь монахи живут, учатся и погружаются в учение Будды. В его стенах ведется глубокое изучение философии, логики, медицины, астрологии и других традиционных дисциплин, проходят диспуты, передаются духовные знания из поколения в поколение.

Значение термина однако различается в зависимости от буддийской традиции. В Тибете целые монастыри называют гомпа — то есть «место для богослужений и духовной практики», а слово дацан имеет более узкий смысл: оно обозначает учебные корпуса или факультеты внутри крупного монастыря — подразделения, специализирующиеся на определенных направлениях учения и практики.

Таким образом, в тибетской традиции дацан — это не отдельный монастырь, а его образовательное ядро, одна из ключевых частей гомпы. В России и Монголии, напротив, «дацан» со временем стал обозначать весь буддийский монастырь целиком — вместе с храмами (дуганами), жилыми и учебными помещениями.

Этот двойной смысл делает дацан не просто священным местом, а живым центром духовной и интеллектуальной жизни. Он объединяет веру, знание и традицию, оставаясь сердцем буддийской общины, где древние учения продолжают жить и развиваться.

Как устроен дацан

Первые дацаны появились в Российской империи в XVIII столетии, когда буддийское вероучение стало проникать из Тибета и Монголии в отдаленные провинции страны.

Архитектура дацана символизирует божественное тело Будды. Это прямоугольное огороженное пространство, ориентированное по сторонам света. Обычно его строят вдали от жилых домов и рядом с водоемами. Место для строительства выбирают монахи (ламы).

В разных регионах сложились свои стили, но все они объединены общей символикой и назначением:

- Тибетский стиль узнаваем по наклонным внутрь стенам, многоярусным объёмам и яркой полихромной окраске. Главный храм часто имеет крестообразный план — символ мандалы, отражающей космическую модель Вселенной.

- Китайский стиль выделяется сильно загнутыми вверх углами крыш, придающими зданиям легкость и устремленность в небо. У входов часто стоят статуи львов — как символы защиты.

- Монгольский стиль уникален тем, что некоторые дацаны строятся в форме традиционной юрты, отражая кочевой образ жизни. Внутри находится шатровая конструкция с центральной опорой, напоминающая небесный свод.

В Бурятии, Забайкалье и других регионах эти стили часто переплетаются, обогащая друг друга и адаптируясь к местным условиям — климату, материалам и влиянию русской архитектуры. Такая эклектика возникла потому, что первые буддийские храмы возводились из дерева русскими зодчими, привыкшими к строительству православных соборов, а не к созданию буддийских храмов, которые казались им экзотичными. Поэтому в дацанах появились привычные для христианских церквей черты: крестообразный план и стрельчатые окна. Крыши дацанов изначально имели прямые края, но позже края стали приподниматься вверх, что связано с влиянием китайской и тибетской архитектуры.

Например, в Санкт-Петербурге дацан выполнен в тибетском стиле, но с элементами традиционного русского зодчества.

Сердцем всего дацана является Цогчен-дуган — главный соборный храм, чье название означает «дом всеобщего собрания». Это главный соборный храм буддийского дацана, «дом всеобщего собрания», где проходят важнейшие богослужения и хуралы. Обычно это трехэтажное здание с квадратным планом или близкой к квадрату формой. Внутри располагается просторный молельный зал с колоннадами, где размещаются сиденья для лам и главная статуя Будды в алтарной северной части. Здание опоясывает галерея, предназначенная для ритуальных обходов.

Вход располагается строго с юга, и к нему ведет «священная дорога» — мощеная дорожка от главных ворот, символизирующая духовное восхождение от мирского к священному. Главные ворота — богдойн-халга — всегда находятся с южной стороны. Юг в буддизме символизирует свет, тепло и просветление, поэтому через эти ворота, открывающиеся лишь в торжественные дни, символически входит благая энергия.

В буддийские монастыри — бурятские, калмыцкие, монгольские — традиционно вход осуществляется через левую дверь, символизирующую сострадание. Над ней размещается надпись мантры бодхисаттвы Авалокитешвары — «Ом Мани Падме Хум» — на трех языках: санскрите, тибетском и монгольском.

Выход же происходит через правую дверь, олицетворяющую мудрость. Сострадание вместе с мудростью, как союз мужского и женского начал, обуславливают нашу способность помогать всем живым существам.

Рядом с центральным храмом обычно возводят дуганы (сумэ) — небольшие храмы, посвященные разным буддийским божествам или направлениям практики. Это пространство для молитв, медитаций и изучения многообразия буддийской традиции.

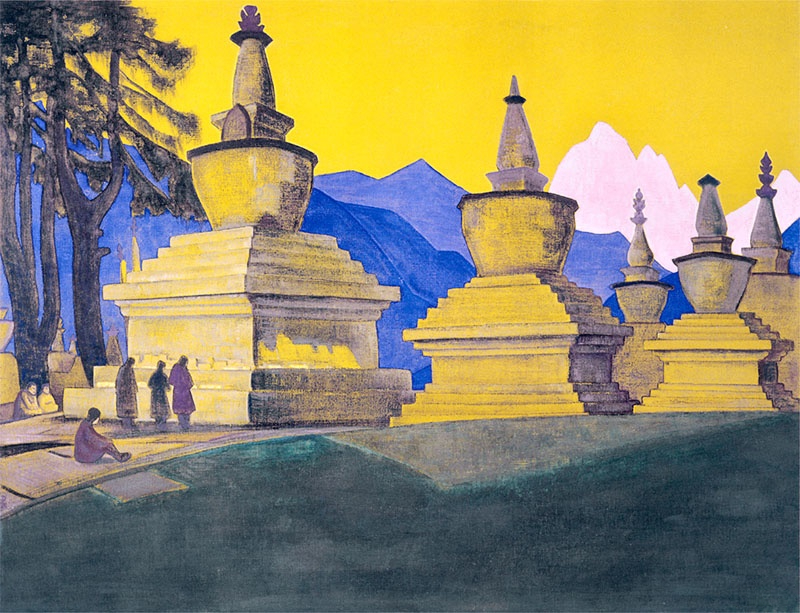

На территории дацана также ставят сту́пы — или, как их называют в Монголии и Бурятии, субурганы. Эти сооружения олицетворяют тело Будды и отмечают важные события: основание дацана, освящение храмов, установку священных реликвий. Ступы служат центрами поклонения: верующие совершают вокруг них обход по часовой стрелке, читают мантры и оставляют подношения. Считается, что они защищают территорию от негативных влияний.

Помимо храмов, на территории дацана находятся жилые помещения для монахов, библиотеки с древними манускриптами, книгохранилища, печатни, где переписывают и издают священные тексты, а также хозяйственные и административные постройки.

Главным соборным храмом в России по праву считается Иволгинский дацан в Улан-Удэ.

Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге

Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» в Санкт-Петербурге — это не просто храм, а живой памятник гармонии различных культур, веры и искусства. Расположенное на Приморском проспекте, у берега реки Большая Невка, здание стало первым буддийским храмом в Европе — символическим мостом между Востоком и Западом.

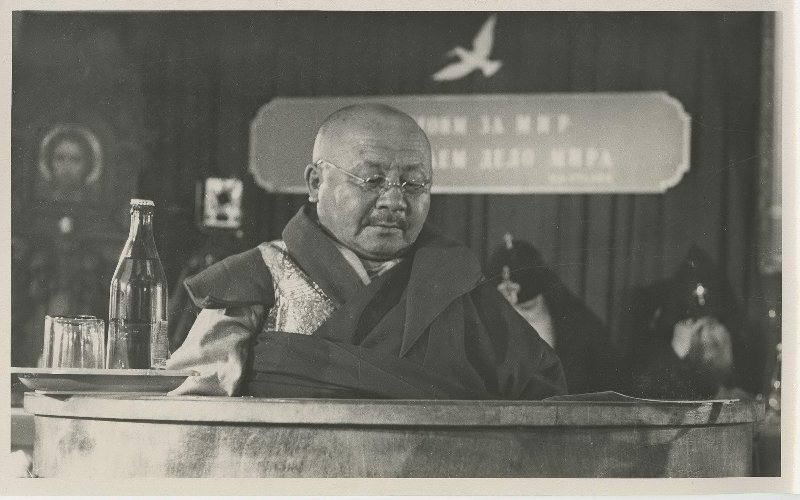

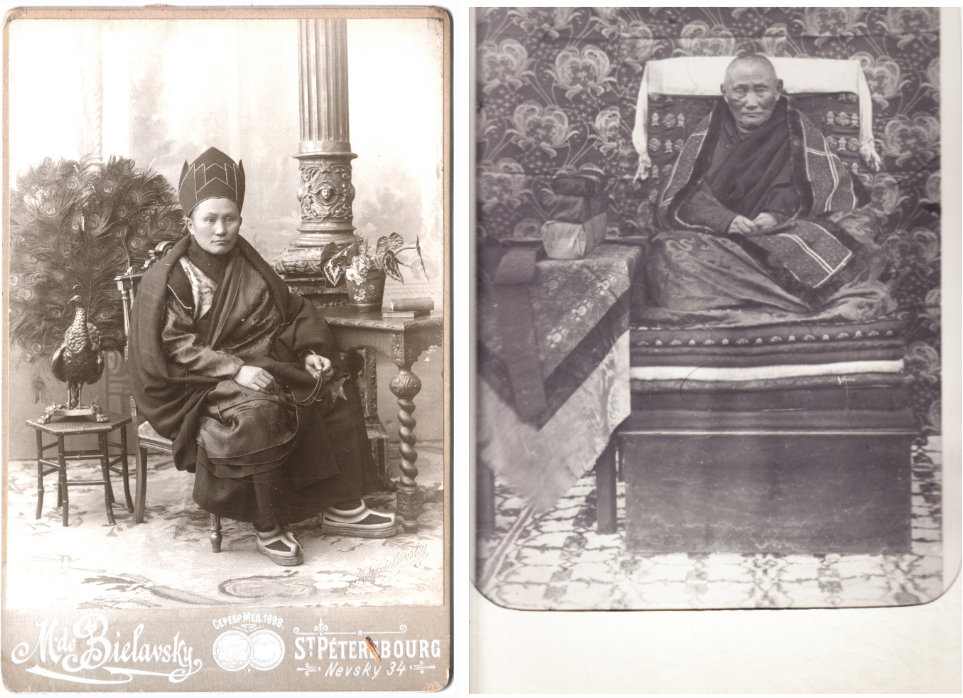

Его появление связано с именем Агвана Доржиева — выдающегося бурятского ламы, ученого и дипломата, близкого советника XIII Далай-ламы. Доржиев выступил инициатором строительства храма в столице. В 1900 году Агван получил разрешение от министерства иностранных дел, а позже — личное благословение императора Николая II, который заявил: «Буддисты России находятся под защитой двуглавого орла». Эти слова отражали как уважение к вере, так и внешнеполитические интересы России в Азии — в контексте соперничества с Британией за влияние в Центральной Азии, известного как «Большая игра».

Строительство храма финансировалось за счет пожертвований простых буддистов — бурят и калмыков, российского и монгольского буддийского духовенства, прогрессивной российской общественности, а также Далай-ламы XIII. Практически все свои личные сбережения пожертвовал и сам Агван Доржиев.

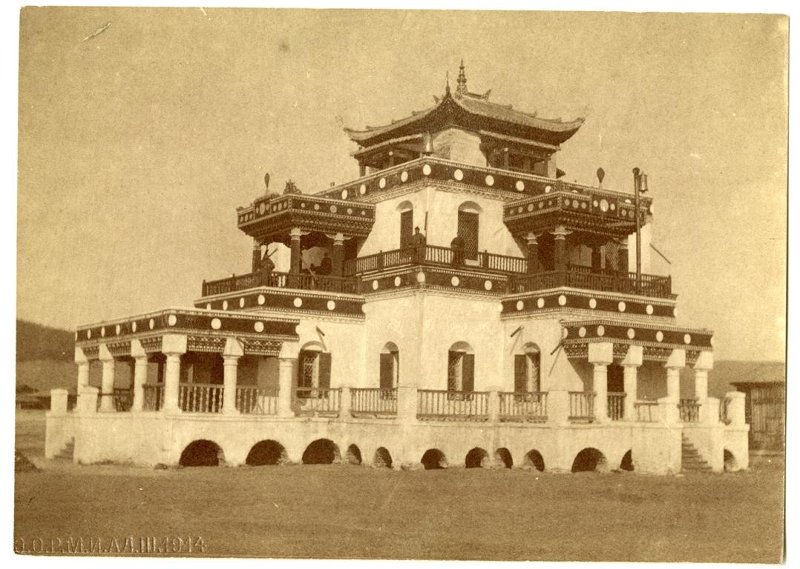

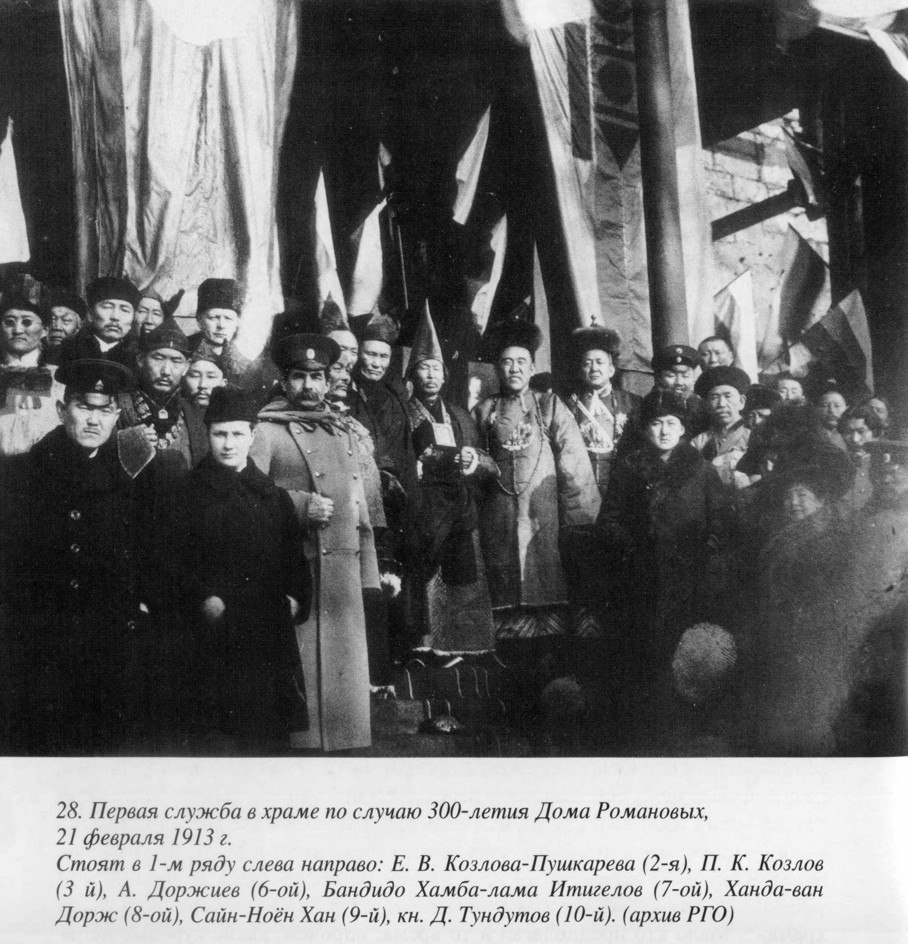

Работы начались в 1909 году, и уже в феврале 1913-го, до завершения строительства, в храме состоялось первое буддийское богослужение по случаю 300-летия династии Романовых — важный акт солидарности и благодарности со стороны буддийской общины.

Полностью храм был завершен и официально освящен в августе 1915 года. На церемонии освящения особое место занял дар Будде — позолоченная статуя, подаренная королем Сиама Рамой VI, что подчеркнуло международное признание и духовную связь между буддийскими странами.

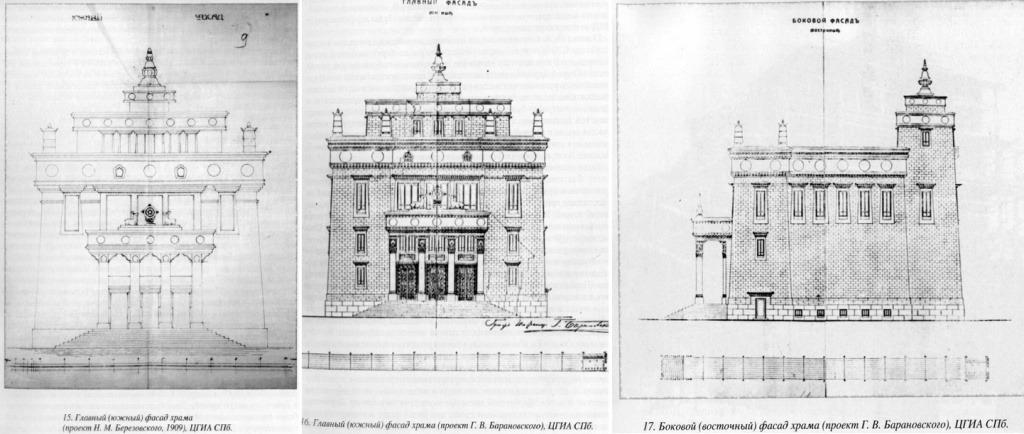

Для научного руководства строительством дацана «Гунзэчойнэй» был создан комитет ученых-востоковедов по инициативе Доржиева. Архитектурный проект первоначально разработал студент Института гражданских инженеров Николай Матвеевич Березовский, приобретший известность в петербургских востоковедческих кругах благодаря экспедиции в Кучарский оазис Восточного (китайского) Туркестана в 1905–1906 годах, во время которой он собрал множество копий и рисунков со стенной живописи древних буддийских монастырей. Проект был доработан выдающимся архитектором Гавриилом Васильевичем Барановским, автором Елисеевского магазина на Невском проспекте и здания Русского географического общества. Окончательное строительство осуществлялось под руководством Ричарда Андреевича Берзена.

Дацан был построен в стиле монастырей Калачакры (на санскрите - «Колесо времени») — высшего учения тибетского буддизма. Это учение основано на идее трех «кругов времени»: внешнего, внутреннего и духовного. Внешний круг опирается на астрономию и астрологию, внутренний — на физиологию человека, а духовный — на практику йоги. Согласно легенде, когда Будда преподавал это учение, даже олени вставали, чтобы выразить свое почтение и уважение. Форма храма символизирует для буддистов огромный трон, на котором «восседает» Будда как символ просветленных тела, речи и ума.

Проект Барановского основан на тибетском типе храма — дугане, представляющем собой четырехугольное здание с плоской крышей, предназначенное для молитв и учения. Оно традиционно делится на южную часть — главный молельный зал без окон, где свет проникает через специальную надстройку на крыше, называемую рабсалом, и северную — для совершения молений божеству. Эту планировку сохранили и в петербургском храме. В то же время в проект включены элементы бурятской архитектуры: вместо типичной тибетской лоджии с колоннами на фасаде использован четырехколонный портик с высокой лестницей — характерная черта входов в бурятские дуганы. Одновременно здание было адаптировано к европейским условиям: добавлены второй и третий этажи, вестибюль, лестничные клетки, подвальные помещения и система центрального отопления — с учетом петербургского климата и ожидаемого посещения храма представителями столичного общества.

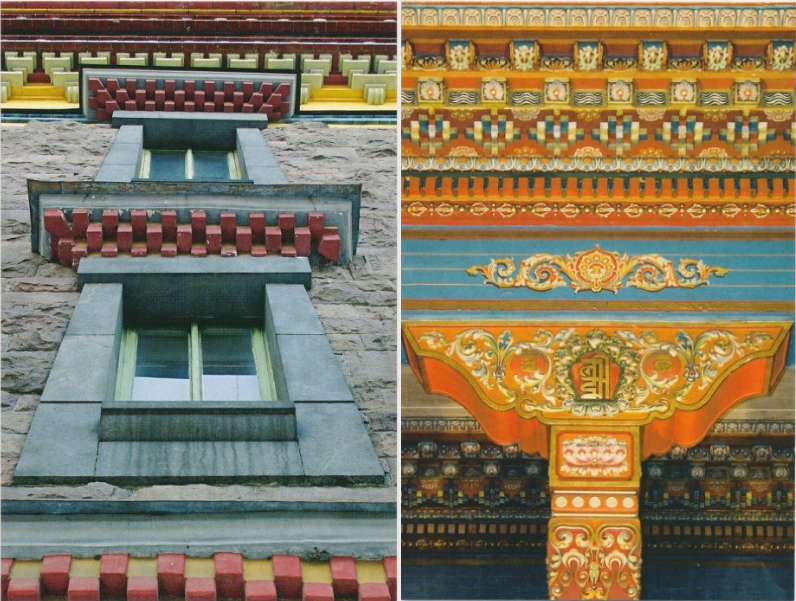

В архитектуре дацана чувствуется и дух петербургской архитектуры начала XX века — северный модерн. Это проявляется в нескольких характерных чертах: четких геометрических формах, строгой симметрии, использовании новых материалов и технологий, а также в синтезе традиционных мотивов с современными художественными решениями. Например, сочетание тибетских орнаментов с европейской техникой витражей и керамической облицовки — яркий пример этого стиля. Архитектура дацана не копирует, а переосмысливает — она уважает каноны, но говорит на языке времени. В результате храм стал примером гармоничного синтеза духовных канонов и современных архитектурных решений.

Одной из главных особенностей «Дацана Гунзэчойнэй» стала его облицовка — из колотого красно-фиолетового гранита, оттенком напоминающего драгоценный камень аметист. Именно этот необычный цвет и стал причиной неофициального, но очень красивого прозвища храма — «Аметистовый храм». Использование гранита, нехарактерного для традиционной буддийской архитектуры, вместо дерева или кирпича, сделало храм одним из самых дорогих буддийских сооружений в Европе.

Фасады храма украшены глазурованной керамической плиткой, позолоченными символами и резными орнаментами, придавая сооружению сакральное величие и художественную завершенность. Прямо под крышей размещены многочисленные зеркала, символизирующие чистую природу Будды, которая позволяет нам видеть, слышать и помогать объективно, относиться ко всем с равным уважением.

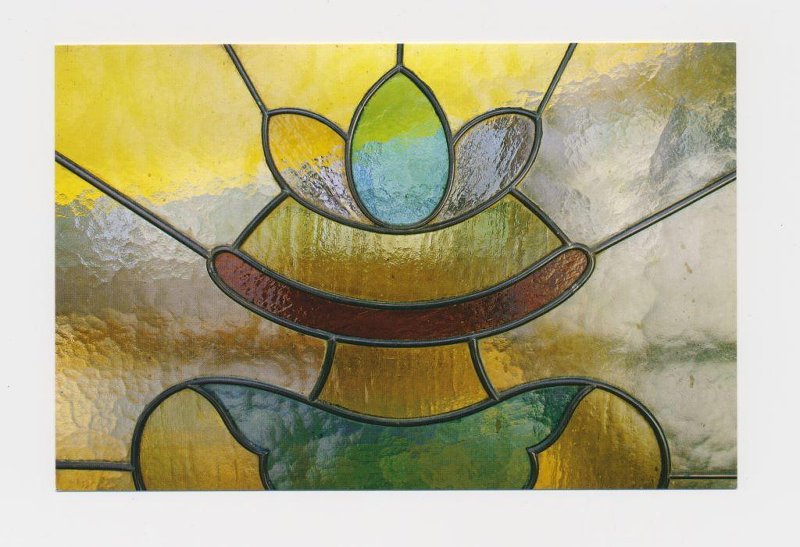

Особое внимание в дацане было уделено отделке интерьеров, которой в 1914–1915 годах руководил Николай Константинович Рерих. По его эскизам были изготовлены цветные витражи для светового плафона и ограждения светового проема, где изображены «Восемь благоприятных знаков» буддизма — зонт, две золотые рыбы, драгоценная ваза, лотос, раковина, бесконечный узел, знамя победы и колесо Дхармы, символизирующие защиту, мудрость, сострадание и духовное совершенство. Рериху помогали мастера из Бурятии: ламы-художники Осор Будаев и Гэлэг-Чжамцо Цэвэгийн (Цыбаков), а столярные работы выполнял Ринчин Занхатов. Во время реставрации в 2016 году витражи были частично восстановлены по оригинальным проектам Николая с участием бурятских мастеров.

Главный алтарь украшает высокая позолоченная статуя Будды Шакьямуни высотой около 2,5 метра, а стены покрыты традиционными росписями.

Однако спокойная жизнь дацана длилась недолго. Уже в 1916 году службы прекратились, а монахи были вынуждены покинуть Петроград. Разграбленный и заброшенный храм простоял пустым пять лет, пока в 1924 году не возобновились богослужения. Но в 1935 году борьба с религией в СССР коснулась и буддистов, и службы снова прекратились.

В советское время в здании размещались склад, военная радиостанция и даже зоологическая лаборатория. Лишь в 1991 году, после визита XIV Далай-ламы в Россию, дацан вернули буддийской общине и официально назвали «Дацан Гунзэчойнэй». На тибетском это означает «Источник Святого Учения Всесострадающего Владыки-отшельника».

Сегодня «Дацан Гунзэчойнэй» — не просто действующий храм, а духовный центр буддийской общины Санкт-Петербурга. Здесь проходят богослужения, медитации, лекции и праздники. Этот храм — живое напоминание о том, что Россия всегда была страной многих вер и культур.

|

Для всех желающих познакомиться с историей, архитектурой и буддийской символикой Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй, узнать об истории буддизма в России и его учением в храме проводятся экскурсии с ведущими — ламами и квалифицированными сотрудниками Дацана. |

А сейчас в Петербургском районе Коломяги идет большая стройка. По инициативе настоятеля Буды Бадмаева и лам Дацана Гунзэчойнэй возводят новый дуган — небольшой, но полноценный храм. Он станет частью будущего Буддийского учебно-паломнического центра в Северной столице. В центре будут проходить молебны и ретриты, сюда приедут учиться будущие и действующие ламы.

Центр строится на земельном участке, выделенном в бессрочное пользование правительством Санкт-Петербурга. Концепцию проекта разработал архитектор Роман Чильчигашев, член Союза архитекторов России и прихожанин Дацана.

Посещение Дацана

- Обходить территорию и храм нужно по часовой стрелке, совершая ритуал гороо — круг очищения и почитания. Обычно делают 3, 7 или другое нечетное количество кругов. Также вращают молитвенные барабаны (хурдэ) по часовой стрелке, что приравнивается к молитве. В любом буддийском саду количество барабанов строго регламентировано: обычно их от 3, 7, 21, или максимум 54, 108.

- Последнее ритуальное действие в саду — пройти по центральной дорожке мимо курильницы, между двумя статуями снежных львов, установленных по обе стороны от входа в храм. Левая статуя — львица с львенком под лапой — символизирует мудрость, взаимосвязь всего сущего и олицетворяет женское, материнское начало. Правая — лев с шаром (образ земного шара) под лапой — олицетворяет силу, решимость и мужское начало, необходимые для защиты и сохранения достигнутого. Их гармоничное единство рождает львенка — символ правильного понимания и верного направления действий. Этот маленький лев украшает буддийскую курильницу, где сжигают сладости — конфеты, печенье на топленом масле, — чтобы ароматом угощать голодные духи, населяющие сад и окрестности.

Правила поведения:

Правила поведения:

- Можно садиться, но не в позах, направленных ногами в сторону алтаря, не закидывать ногу на ногу, не сидеть выше лам.

- Войдя внутрь, нельзя поворачиваться к главным статуям спиной и показывать на них пальцем. Нужно вести себя с уважением, избегать громких разговоров и шума. Во время богослужений (хуралов) желательно не опаздывать и соблюдать тишину.

- После молитв можно попросить благословения у ламы и совершить обряд очищения водой — взять воду правой рукой, перелить в левую, выпить и остальную вылить на голову.

- Перед входом на территорию дацана рекомендуется отключить мобильный телефон и вести себя тихо, негромко разговаривать и не шуметь. Фото- и видеосъемка, особенно внутри помещений, как правило, запрещены.

-

Входить в храм (дуган) нужно без головного убора, и обычно требуется снять обувь или надеть бахилы. Родители с детьми, мужчины и женщины — всем следует с уважением снять шляпу или платок. Шорты запрещены. Не разрешается заходить в храм с сумками или рюкзаками на плечах; сумки держат в руках.

-

Можно делать подношения — деньги кладут в специальные ящики, продукты (рис, молоко, сахар и пр.) оставляют на специальных столах в открытом виде.

- На территории дацана нельзя курить, распивать спиртное, мусорить, вести себя фамильярно с ламами и другими.

Как отмечают юбилей дацана в 2025 году

С 27 ноября 2024 по 27 ноября 2025 — выставка «Буддийские рукописи и ксилографы на тибетском, монгольском и ойратском языках в РНБ».

Адрес: на сайте РНБ в виртуальном режиме.

Коллекция тибетских и монгольских книг, хранящихся в Отделе рукописей РНБ, сравнительно небольшая и включает немногим более 200 рукописей и ксилографов. Значительную часть собрания составляют различные ритуальные тексты небольшого объема с восхвалениями буддийским божествам и описаниями подношений им.

С 6 марта по 30 сентября 2025 года — выставка одного экспоната «Осор Будаев: лама, художник, собиратель».

Адрес: Музей истории религии, Почтамтская ул., д. 14.

В год 110-летия Санкт-Петербургского дацана Музей истории религии впервые представляет танку «Архат Бакула», выполненную бурятским художником, сотрудником Музея истории религии Осором Будаевым в начале 1930-х годов. Изображение, вероятнее всего, было создано художником для Санкт-Петербургского буддийского храма по заказу выдающегося общественного и религиозного деятеля Агвана Доржиева.

С 23 июня по 23 августа выставка «Архитектура духовного: от мандалы к строительным лесам».

Адрес: Музей истории религии, Почтамтская ул., д. 14.

Выставка охватывает несколько сюжетов: история строительства в начале XX века Санкт-Петербургского дацана – самого северного буддийского храма в Европе; значение и вклад в появление дацана Агвана Доржиева – ученого, дипломата и религиозного деятеля; современный проект создания буддийского учебно-паломнического центра в Коломягах. Основное же внимание на выставке уделено строительству в Лумбини (Непал), в роще, где по преданию родился Будда Шакьямуни, точной копии Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй. Прототипами танок в молельном зале дацана в Лумбини послужат работы Осора Будаева – ламы, художника, сотрудника Музея истории религии в 1930-е годы.

С 10 июля 2025 по 29 марта 2026 — выставка «Источник Святого Учения».

Адрес: Российский этнографический музей, Инженерная ул., д. 4/1.

Выставка представляет около 250 редких музейных предметов и исторических фотографий из собраний Российского этнографического музея, Дацана Гунзэчойнэй, ФРБКОН, Института восточных рукописей РАН, Госмузея истории религии и других учреждений Санкт-Петербурга и Бурятии. Впервые вместе представлены уникальные артефакты: молитвенные барабаны, алтарные предметы, модели храмов, калмыцкий женский костюм, бронзовая курильница, архивные документы и фотографии, многие из которых ранее не выставлялись. В центре экспозиции — буддийский алтарь с бронзовой скульптурой Будды Амитабхи XV века японской работы.

С 25 октября 2025 года по 8 февраля 2026 года — выставка «Драгоценность в лотосе»: искусство тибетского буддизма.

Адрес: Манеж Малого Эрмитажа в Государственном Эрмитаже, № 104, Дворцовая пл., д. 2.

В начале ХХ века, во время так называемой Большой игры, между Британской и Российской империями развернулось геополитическое соперничество за господство в Центральной Азии, в частности в Тибете. Тибет к тому времени создал высочайшую духовную буддийскую культуру и определял настроения в странах, исповедовавших тибетский буддизм. России удалось не допустить английского присутствия в Тибете и сохранить свои интересы в регионе.

На выставке будут представлены редкие предметы, связанные с историей дацана и его первого настоятеля. Посетители увидят уникальные серебряные скульптуры из личных покоев царской семьи, которые дарили представители бурятской знати, духовенства и далай-лама XIII через Агвана Доржиева, основателя буддийского храма в Санкт-Петербурге.

Также на экспозиции будут показаны произведения буддийской скульптуры и живописи, ритуальные предметы и маски из Монголии, Ладакха и Сиккима. Особое внимание привлечет один из костюмов исполнителя мистерии Цам, включающий костяной передник и браслеты.

24 – 25 ноября 2025 года — научная конференция «Наследие и действительность северного буддизма. К 100-летию Санкт-Петербургского буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй».

Адрес: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Университетская наб., д. 3.

Данная конференция посвящена 110-летнему юбилею «Дацана Гунзэчойнэй» и является площадкой для укрепления контактов между буддийским духовенством, общественностью и представителями науки. В ходе конференции планируется рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с историей северного буддизма, изучением буддийских коллекций в научных учреждениях, значением буддизма в культуре народов России и сопредельных стран.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться