Опубликовано: 01 августа 2025 года

Лето 2025 года в Санкт-Петербурге — время особенное для буддистов и всех, кто ищет гармонию и просветление. В августе самый европейский буддийский храм России — петербургский Дацан — отмечает юбилей. А в конце июня в Петербурге с большим размахом прошел буддийский фестиваль благой удачи, где Лариса Рожнова провела мастер-класс по тханкописи.

Сегодня мы хотим познакомить вас с ее творчеством, чьи работы станут настоящим открытием для ценителей духовной культуры. В этой виртуальной выставке перед вами откроется мир тханкописи — традиционного искусства создания религиозных живописных полотен.

Мы подготовили объяснения к работам Ларисы Рожновой, которые позволят вам познакомиться с миром тибетской буддийской культуры, способным вдохновить и привести к внутренней гармонии.

– Объясните, пожалуйста, нашим читателям, что такое буддийская тханка? Если бы вы могли объяснить значение танки кому-то, кто никогда не слышал об этом искусстве, то как бы вы представили танку современному городскому человеку?

– Тханка — это тибетское слово, обозначающее свиток. Это изображение буддийских просветленных образов на тонком холсте, часто включающее сцены из жизни Будды или Учителей, таких как Далай-лама. Также тханки представляют множество других фигур буддийского пантеона. Иногда тханку сравнивают с иконой для лучшего понимания. Особенность тханки заключается в том, что она служит опорой для буддийской практики медитации, передавая информацию невербально через символы, атрибуты, жесты и цвета.

– Как сложилось так, что вы выбрали именно путь создания буддийских тханок? Что вас привело к этому особому виду искусства? Если я не ошибаюсь, ваш интерес к этому возник в 70-е годы СССР, где доступ к духовным знаниям был ограничен.

– Да, верно. Я с детства интересовалась буддизмом. Еще в 1970-х годах, будучи школьницей, узнала, что его центр находится в Бурятии. Как только представилась возможность, отправилась туда. К тому времени я уже училась в художественном вузе. Первым моим учителем стал старейший монах Иволгинского дацана, Преподобный Дармадоди, один из лам, получивших образование еще до революции. Тогда же я впервые увидела бурятские тханки, которые поразили меня. Когда я столкнулась с тханкой, то другое искусство перестало меня интересовать.

– Вы закончили художественно-графический факультет ЛГПИ им. Герцена. Помогло ли вам полученное классическое образование в освоении тханка или оказалось препятствием в освоении тханка?

– Конечно, скорее помогло. Такие вещи, как холст, краски, технологии мне были знакомы. Однако обучение именно искусству тханка пришлось начинать заново, с самого начала, шаг за шагом. В тханке свой метод рисования, который не связан со знаниями, полученными в результате предыдущего образования.

В начале 90-х я начала изучать тибетскую живопись тханка в стиле Гадри с голландской художницей Марианной Ван дер Хост Лем в Петербурге. После знакомства с ней я твердо решила поехать учиться в Индию. Я знала, что тибетцы сохраняют традицию духовного искусства.

В 1996 году мне удалось уехать в Индию, где я встретила Наванга Дорже. Он с шести лет обучался в монастыре Кунделинг в Лхасе, столице Тибета, получил полное ламское образование, и, в дополнение, стал художником, преподавал стиль Гадри. Я считаю его своим главным учителем по тханка-живописи. Он работал в Государственной школе для народностей Западного Тибета и специализировался на традиционной монастырской живописи, которая используется для росписи стен, свитков и тханок в тибетских буддийских монастырях.

С 1996 по 2000 год я училась в Индии и Непале, включая стажировку на факультете искусства тханка в Сарнатхском университете в городе Варанаси. Этот университет является крупнейшим тибетским учебным заведением, где одновременно обучаются представители всех основных тибетских духовных традиций. В Сарнатхе я изучала стиль Менри и цветовую палитру А первый тибетский стиль Менри, идущий с 15 века, передавал Гелонг Санге Еше, художник Его Святейшества Далай-Ламы, который с 1960-х годов восстанавливал эту традицию в изгнании. Его последователи вели факультет искусства тханка в Сарнатхе, рядом с Варанаси. Этот университет является крупнейшим тибетским учебным заведением, где одновременно обучаются представители всех пяти духовных традиций Тибета. Я стажировалась на этом факультете, изучая стиль Менри и цветовую палитру, способы приготовления минеральных красок.

– Вы упомянули разные стили создания тханки - Гадри, Менри. Есть ли какая-то разница в создании и подходе к тханке в зависимости от страны? Вот вы сначала учились в Иволгинском дацане в Бурятии, потом в монастырях Индии.

– В традиционной тибетской живописи тханка выделяют три разных стиля. Первый стиль, Менри, появился в XV веке и назван в честь своего основателя Менла Дондруба. Он впервые начал применять элементы китайского пейзажа в качестве фона, а в цветовой палитре отдавал предпочтение синим и зеленым краскам. В то время как до этого в тибетской живописи преобладали красные тона. Далее в XVII веке возник стиль Гадри под влиянием китайского искусства. С XIX века развился Менсар, или Новый Менри, объединивший элементы двух предыдущих стилей. Пропорции Будда-форм одинаковы во всех стилях, но отличаются интенсивностью цвета, пейзажами и композицией.

– Что делает тханку настоящей танкой? Как зритель может понять, что перед ним хорошая, качественная – если так можно сказать – буддийская Тханка. Например, в иконописи есть каноны, правила.

– Конечно, тханка выполняется по канону. Считается, что совершенные пропорции Будды были переданы самим Буддой при его жизни. Также канонизирован цвет тел, их позы и положения рук (асаны и мудры, санскрит). Художник должен знать канон пропорций и глубокий смысл, который передает тханка.

– Как вы выбираете изображаемых божеств или сюжеты для своих работ? Это внутренний импульс, поручение заказчика или руководство от учителя? Есть ли какие-то личные предпочтения?

– Иногда я хочу создать определенную тханку, а также выполняю заказы. тханка может быть выполнена для личной практики, или для исцеления больного, или для исполнения желания. Хорошая тханка гармонизирует пространство дома.

– Современные художники часто нарушают каноны ради самовыражения. По вашему мнению, можно ли сохранить дух тханка, изменяя ее форму? Возможен ли диалог между древними традициями и современным искусством?

– Диалог всегда возможен, он просто необходим. Принципы древнего искусства, не меркнущие со временем, могут только обогатить современное искусство.

– Что для вас важнее всего в жизни сейчас — сохранять традицию, развивать свое мастерство или помогать другим войти в этот путь?

– Я стараюсь сохранять традицию изготовления тханки по технологии, выработанной веками, но не отметаю и современных материалов. Всем желающим предлагаю попробовать себя в изучении традиционного искусства тханки, соприкоснуться с полем энергии Будды. Я веду занятия по воскресеньям, раз в две недели, в Санкт-Петербурге. Об этом можно подробнее узнать в моей группе «Искусство Тибетской Тханки».

Виртуальная выставка

Белая Тара

Белая Тара — это буддийская богиня милосердия, долголетия и исцеления, одна из самых почитаемых фигур в тибетском буддизме. Ее прототипом традиционно считается китайская принцесса Вэньчэнь, жившая в VII веке. Она вышла замуж за тибетского царя Сонгцэна Гампо. Вместе с принцессой в Тибет прибыла свита: ученые, монахи, которые привезли с собой тексты и буддийские священные объекты, что способствовало распространению буддизма в регионе.Буддисты считают Тару просветленным существом, которое не привязано к одной внешней форме. Для помощи живым существам она принимает разные ипостаси: Белая Тара, Зеленая Тара, Красная Тара, желтая Тара, Голубая Тара. Каждая ее форма символизирует определенное качество и функцию.

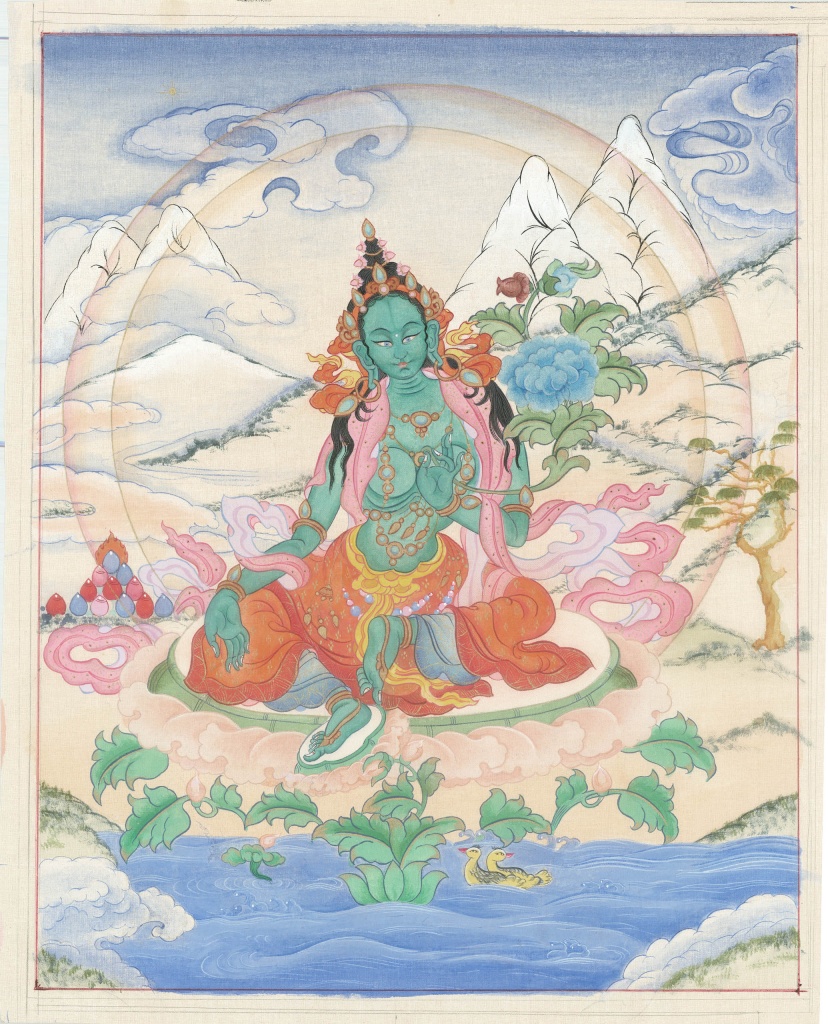

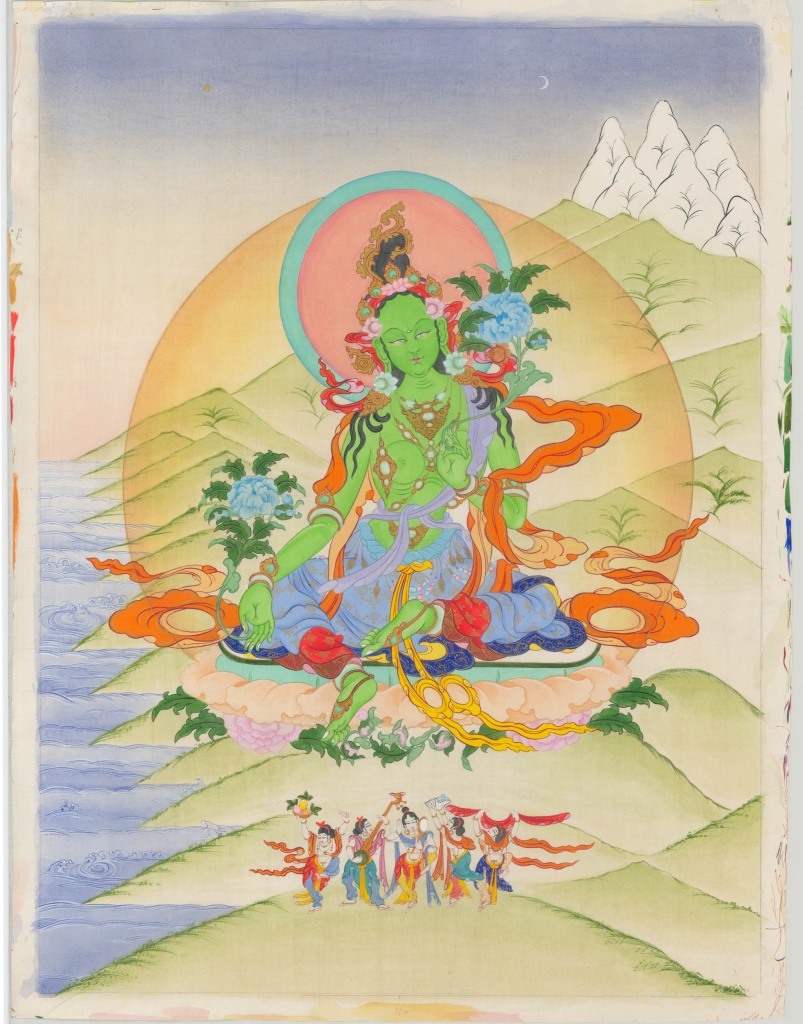

Зеленая Тара

Зеленая Тара в тибетском буддизме — это бодхисаттва в женском обличье, чье имя переводится как «спасительница» или «освободительница». Бодхисаттва — в буддизме существо, давшее обет достичь полного просветления не только ради собственного освобождения, но и чтобы помочь всем живым существам выйти из круга страданий сансары. Тара считается матерью всех будд и просветленных существ, поскольку воплощает мудрость и сострадание, из которых рождаются будды, и помогает всем живым существам. Зелёная Тара символизирует активность и мгновенное исполнение просьб потому, что ее цвет олицетворяет связь с природой, рост, жизненную силу и быстрые действия, направленные на помощь страдающим. В тибетском буддизме она считается помощницей, которая мгновенно отзывается на мольбы и устраняет препятствия, страхи и болезни.

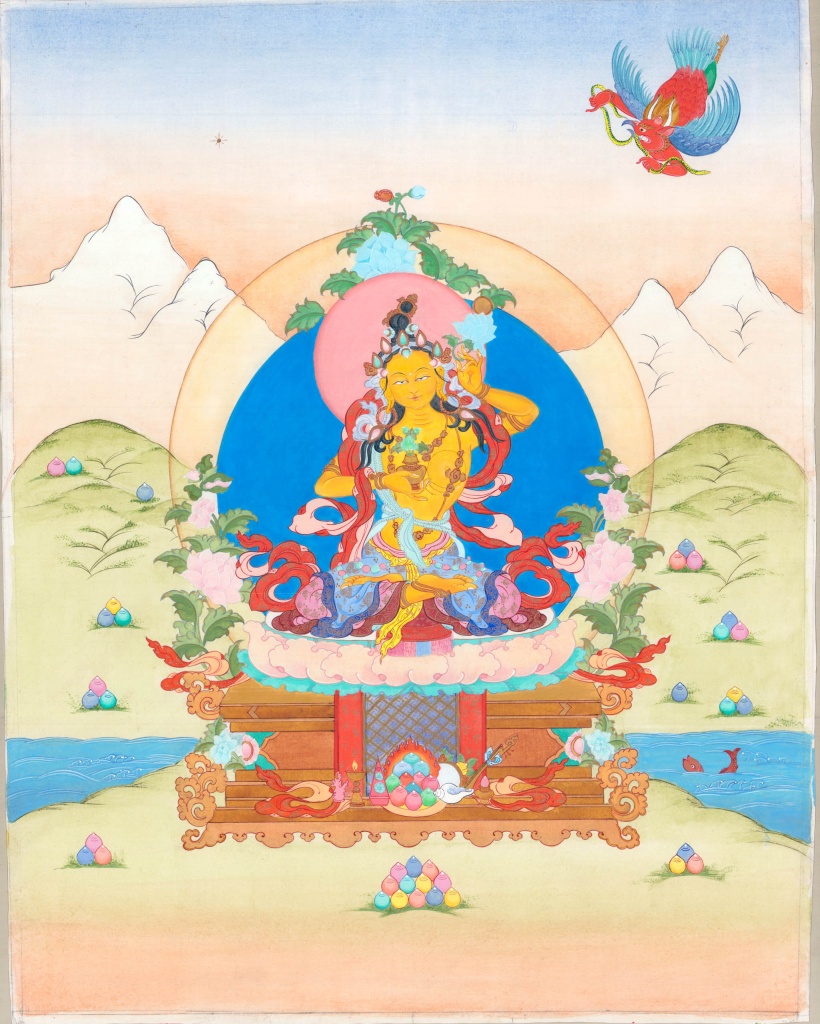

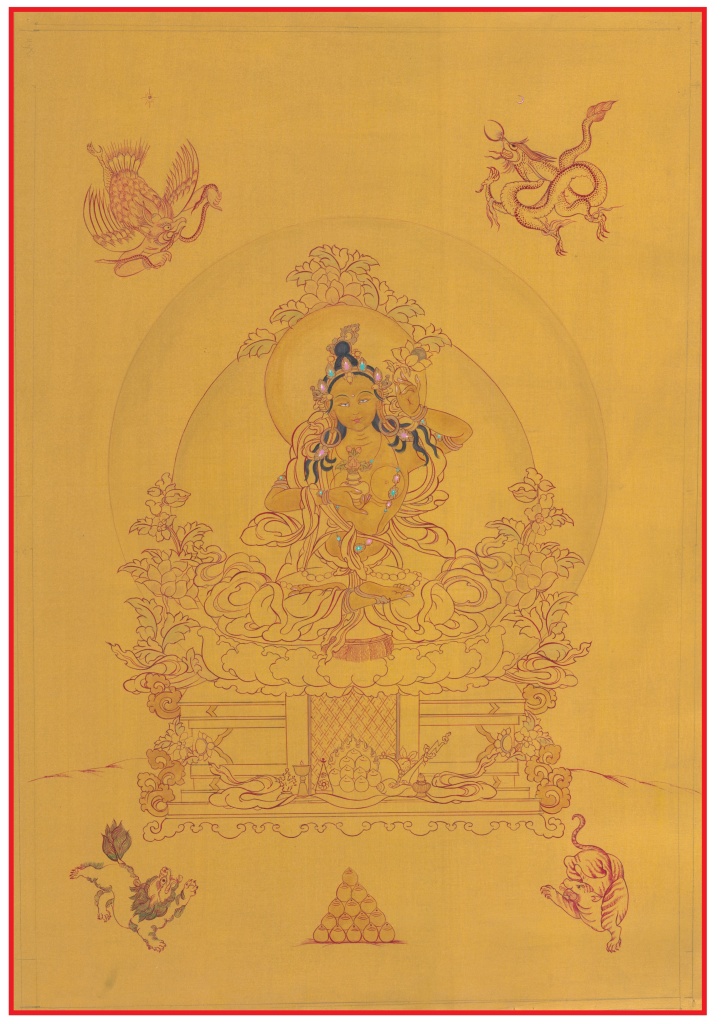

Мави Сенге

Мави Сенге — это значимое божество мудрости и красноречия в тибетской религии. Его имя буквально означает «Лев Речи» («Маве» — речь, «Сенге» — лев), что указывает на его силу и авторитет в вопросах знания. Оранжевый цвет его кожи символизирует яркий свет Солнца, который рассеивает тьму невежества, а также стимулирует интеллектуальное и творческое начало. В руках у него могут быть изображены меч и священное писание или меч и масляная лампа, что символизирует рассечение невежества и дарование ясности. Верующие часто обращаются к нему за помощью в учебе или перед дебатами, чтобы обрести благословение на мудрость и убедительность.

Ютокпа Йонтен Гонпо Младший

Ютокпа Йонтен Гонпо Младший (1126–1202) — известный тибетский врач, ученый и религиозный деятель XII века, которого часто называют главным основоположником тибетской медицины. Он считается автором знаменитого трактата «Четыре медицинских тантры», который является основополагающим текстом традиционной тибетской медицины и включен в основной учебный курс этой науки. В традиции тибетской медицины тханки с его образом используются для медитации, почитания и передачи знаний, подчеркивая единство медицины и буддизма, где здоровье тела и духа взаимосвязаны.

Ваджрасаттва

Ваджрасаттва — это значимое божество в тибетском буддизме. Его имя переводится «Алмазная сущность» или «Существо, твердое как алмаз». В буддизме алмазная природа символизирует качества просветленного ума: нерушимость, чистоту, ясность и силу.

В тханках встречается изображение Ваджрасаттвы вместе с его супругой Шакти. Мужская фигура олицетворяет метод или сострадание, а женская фигура — мудрость или пустоту. Их тесные объятия символизируют слияние этих качеств, необходимых для просветления. Тханки с этим образом используют в медитациях и ритуалах для очищения ума и кармы, напоминая о важности внутреннего очищения.

Гуру Римпоче и его супруги

Гуру Римпоче, также известный как Падмасамбхава, — великий учитель и основатель тантрического буддизма в Тибете VIII века, а также монастыря Самье.

Его часто называют «Драгоценный Наставник». Гуру Римпоче принёс в Тибет учение тантрического буддизма. Его последователи используют не только традиционные учения и медитации, но и специальные техники с ритуалами для развития внутренней мудрости и гармонии через работу с телом и умом. В отличие от обычного буддизма, учение не отрицает желания, а учит использовать их для очищения ума и преображения сознания.

Культ Гуру Римпоче также распространен по всему Гималайскому региону — в Непале, Бутане и Северной Индии. Его образ в тханках символизирует мудрость, духовную силу и защиту.

Гуру Римпоче также изображается вместе с мифологическими силами — Нагараджей (царем нагов, символом защиты) и Гарудой (огненным орлом, символом трансформации). Согласно учению, считается, что Падмасамбхава подчинил их и использовал как духовных защитников в своей практике.

У Гуру Римпоче было пять жен, среди которых главными были индийская принцесса Мандарава и тибетка Еше Цогьял. Они прославились как великие йогини и хранительницы его учений, сыграли ключевую роль в распространении и сохранении его духовного наследия. Их образы в тханках символизируют женское начало в духовной практике — сознание, мудрость и силу трансформации — и подчеркивают важность гармонии мужского и женского начал в тибетском буддизме.

Джамма

В буддийской традиции Джамма почитается как великая любящая мать. Она воплощает женскую энергию бесконечной любви и сострадания, подобно матери, заботящейся о каждом существе как о своем ребенке. В этом смысле она воспринимается как духовная мать Будд и всех существ, дарующая безусловную, вселенскую любовь и защиту. На тханках ее золотая кожа олицетворяет чистоту, божественный свет и внутреннюю силу, отражая высшую просветленную природу Джаммы и неугасимую духовную энергию.

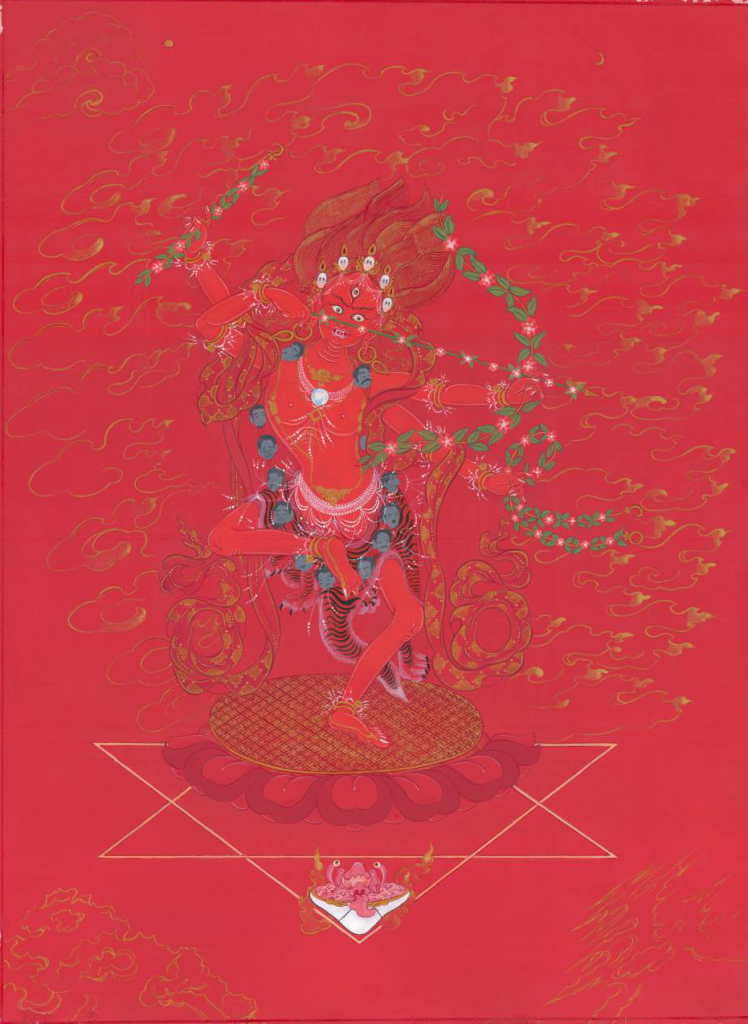

Курукулла

Курукулла — это буддийская богиня, которая символизирует мудрость, магию, любовь, чародейство и целительство. В тибетской традиции ее почитают как полугневное божество, обладающее силой привлекать и управлять страстями, но не для мирских целей, а для духовного очищения и помощи в практике. Ее имя означает «источник мудрости». Красный цвет ее тела символизирует страсть, силу и очищающую трансформацию, похожую на огонь.

Курукулла часто изображается с натянутым луком и стрелами из цветов — атрибутами ее способности управлять желаниями и трансформировать страсть в духовный рост. На тханках она изображается обнаженной, украшенной черепами и костями. Это символизирует ее способность преодолевать эго и внутренние страхи, что отличает Курукуллу от других богинь любви в буддизме.

Все изображения предоставлены Ларисой Рожновой.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться