Опубликовано: 24 октября 2025 года

Пабло Пикассо и кубизм: как африканское искусство изменило живопись?

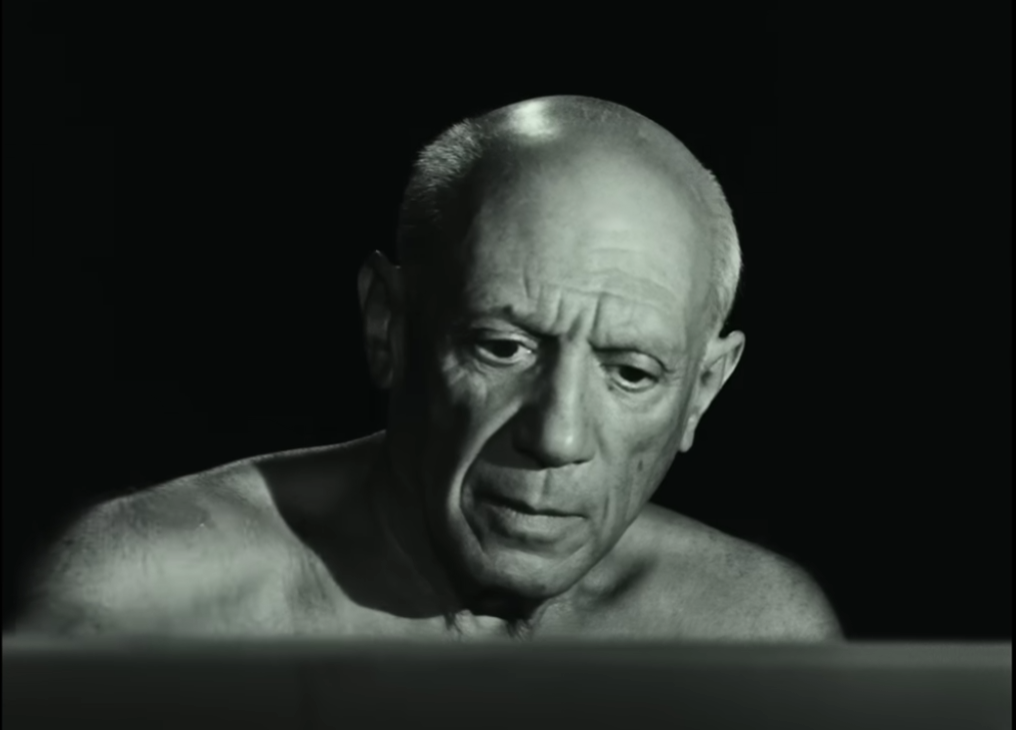

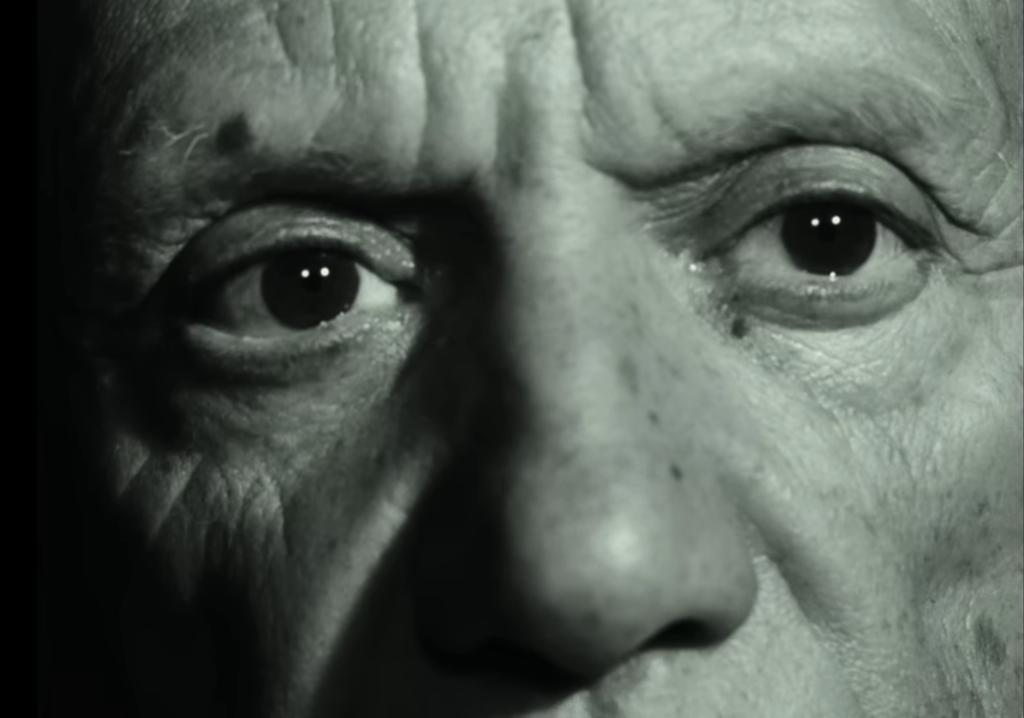

Пабло Пикассо родился в Малаге, Испания, в 1881 году и стал одним из самых влиятельных художников XX века. Он создал более 20 000 произведений — картин, скульптур, гравюр, керамики. Прошёл через множество стилей: до неоклассицизма и сюрреализма. Главным прорывом в карьере классика стало основание направления «кубизм», разработанного вместе с Жоржем Браком в начале 1900-х годов.

Сторонники этого течения отказались от традиционной перспективы. Художники стремились показать объект одновременно с нескольких точек зрения. Фигуры и предметы раскладывались на геометрические плоскости, а цвет уходил на второй план. На первом плане оказывалась внутренняя логика композиции и её структура. Живопись перестала копировать внешний облик предметов и начала выражать суть вещей через форму.

Что подтолкнуло Пикассо к такому повороту? Одним из источников вдохновения стал Поль Сезанн, который призывал «рассматривать природу через цилиндры, сферы и конусы». Но возможно, решающим для художника стал другой опыт — знакомство с африканским и иберийским искусством.

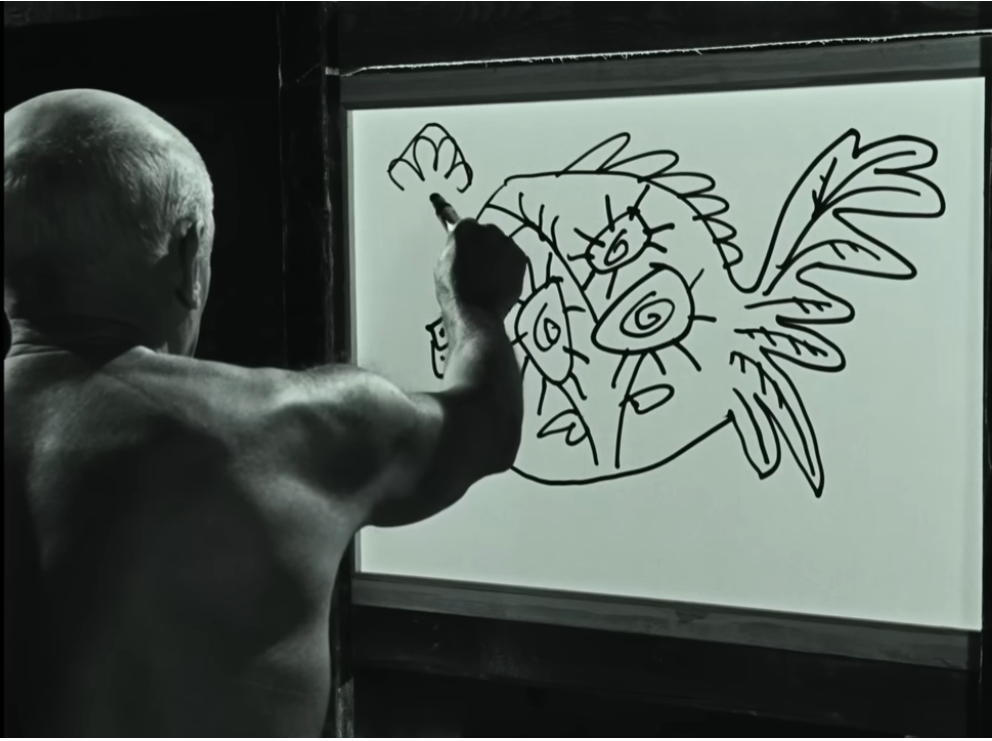

В 1907 году Пикассо побывал в этнографическом музее Трокадеро в Париже и впервые увидел ритуальные маски и скульптуры народов Африки, Океании и Полинезии. Позже классик рассказывал, что почувствовал в них не просто красоту, а «магию» — нечто первобытное, мощное, духовное. Эти предметы не стремились к внешнему сходству. Их очертания были упрощены, геометричны, порой резки и асимметричны, но именно в этом заключалась выразительность, поскольку они выражали дух и внутреннюю силу.

Пикассо говорил, что это было как «глоток воздуха» после душного академизма. Пабло пришёл к мнению, что искусство не обязано копировать реальность — оно может создавать новую. Африканские маски стали для него не символом экзотики, а ключом к новому художественному языку. Художник начал пересматривать собственные представления о теле, лице, пространстве. К тому же в ХХ веке активно развивалась фотография, поэтому мастер считал, что именно фотографии принадлежит реальность, а живопись — это полная свобода творчества.

Впечатление от музея Трокадеро легло в основу знаменитой картины «Авиньонские девицы» (1907), которую сегодня считают отправной точкой кубизма. Лица двух правых фигур на полотне явно вдохновлены африканскими масками: плоские, угловатые, с раздвоенными носами и пронзительными взглядами. Это не портреты — это символы, почти идолы. Так Пикассо ввёл в европейскую живопись принцип, при котором форма служит не для изображения внешнего облика, а для выражения внутреннего состояния, духовной сути или социального содержания.

Африканское искусство повлияло не только на внешний вид фигур, но и на саму логику композиции. Вместо плавных переходов появились резкие сдвиги, вместо объёма — плоскость, а вместо гармонии — напряжение.

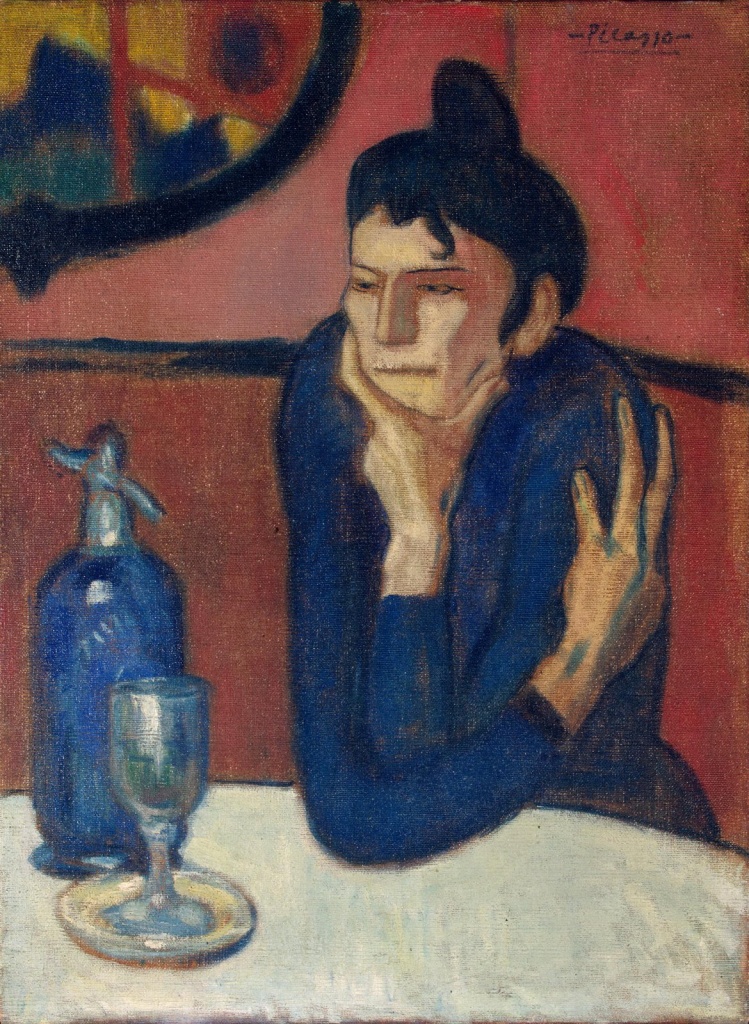

«Любительница абсента». Почему Пикассо выбрал именно этот сюжет?

Пикассо написал «Любительницу абсента» осенью 1901 года, когда впервые всерьёз обосновался в Париже. Мастеру было двадцать лет, и он только начинал впитывать атмосферу французской богемы. Но за внешним шумом скрывалась личная трагедия: несколько месяцев назад его близкий друг Карлос Касахемас покончил с собой из-за безответной любви. Это событие потрясло Пабло запустило его знаменитый «голубой период» — этап, длившийся с 1901 по 1904 год, когда художник использовал в картинах почти исключительно холодные синие тона и обращался к темам одиночества, бедности и человеческого страдания.

Картина показывает женщину, сидящую за столом с бокалом абсента. Её правая рука обхватывает плечо, взгляд устремлён в пустоту, бокал почти пуст. Пространство вокруг сжато: грязновато-красный фон и холодный синий стол усиливают ощущение замкнутости.

Пикассо выбрал этот сюжет не случайно. Образ женщины с бокалом абсента был уже знаком зрителям по работам Тулуз-Лотрека и других художников конца XIX века, но Пикассо не просто повторял устоявшийся мотив, а обострил его до предела. В начале XX века абсент пили поэты и художники, однако напиток ассоциировался не только с богемой, но и с моральным упадком. Пикассо усилил драматизм, сделав фигуру ещё более отстранённой и почти безликой. Это не портрет конкретной модели — это универсальный символ одиночества, а полупустой бокал на столе становится символом ухода в небытие.

Современники отреагировали неоднозначно. Некоторые критики, как Поль Форт, хвалили картину за социальную значимость. Другие считали её слишком мрачной и «некрасивой». Но именно такие работы сделали Пикассо заметным в Париже.

«Две сестры (Свидание)». Зачем художник изобразил таких разных сестёр?

Летом 1902 года, вернувшись в Барселону, Пикассо пишет «Две сестры (Свидание)». Идея пришла ему после посещения парижской больницы Сен-Лазар. Уход за больными осуществляли монахини.

На картине — две женщины: одна в ряске, другая в простом платье. Они стоят близко, их фигуры образуют арку, напоминающую алтарные композиции средневековых икон. Одна держит младенца, другая склоняет голову. Взгляды не встречаются, но жесты говорят о смирении, покаянии, возможно — о прощении.

Пикассо не противопоставляет святость и грех, а показывает, что обе женщины равны перед страданием. Он даже называет их «сёстрами», подчёркивая общность судьбы.

Интересно, что работа выполнена не на холсте, а на деревянной панели — как будто это не картина, а икона. Цветовая гамма пронизана синевой, но здесь она не просто меланхолична — она трагична. Нет ни надежды, ни осуждения.

Современники высоко оценили картину за глубину символизма. В художественных журналах, например, в La Gazette des Beaux-Arts, её называли «иконой боли и милосердия».

«Фермерша». Почему Пабло превратил хозяйку в идола?

В 1908 году Пикассо уезжает из Парижа в деревню Ла Рю-де-Буа, чтобы восстановиться после тяжёлого периода. Там мастер живёт в доме у хозяйки по имени госпожа Пютман — простой сельской женщины, чья фигура и стала прототипом для картины «Фермерша (в рост)».

Пикассо не стремился к портретному сходству. Он видел в хозяйке не просто женщину, а олицетворение первобытной силы, земной мощи, почти скульптурной монументальности. Её фигура массивна: огромные руки, выпяченный живот, маленькая голова, почти лишённая деталей. Всё это создаёт ощущение «деревянной колоды» — прочной, неподвижной, но полной скрытой энергии.

Художник сам говорил, что «я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю» и писал «не с натуры, а рядом с ней». Пабло стремился показать не индивидуальные черты модели, а её суть: человека как носителя жизненной силы. Эта работа знаменует переход к так называемому «африканскому периоду», когда Пикассо всё больше интересуется примитивизмом, направлением, характеризующимся сознательным упрощением художественных форм и выразительных средств, ориентированным на наивное, первобытное или народное искусство.

Современники были шокированы: настолько грубая фигура не вписывалась в каноны академической живописи. Но искусствоведы, как Альберто Джакометти, сразу увидели в ней символ первозданной мощи.

«Дружба». Почему стиль Пикассо внезапно изменился?

Примерно в то же время — около 1908 года — появляется картина «Дружба». После мрачных сюжетов «голубого периода» была создана работа с совершенно иным настроением: две фигуры стоят рядом, их позы передают поддержку, близость, солидарность.

Цветовая гамма становится теплее, преобладают бежевые и розовые оттенки. Формы ещё не полностью кубистические, но уже упрощённые и геометризированные. Чувствуется влияние африканского искусства, так как фигуры напоминают деревянных идолов или ритуальные статуэтки.

Пикассо выбрал этот сюжет, потому что искал выход из одиночества: и в жизни, и в искусстве. После трагедии с Касахемасом и последующих мрачных лет Пабло начал искать в творчестве не только боль. В кругах модернистов картину восприняли положительно — как философское высказывание о человеческой солидарности.

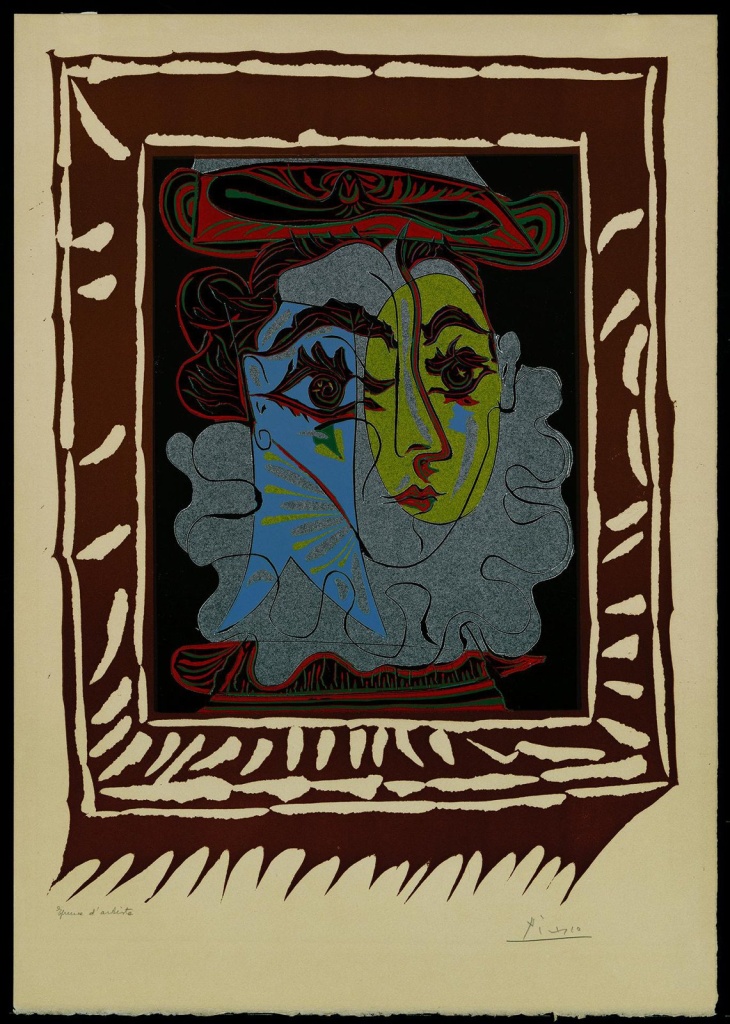

«Женщина в шляпе». Почему шляпа стала символом бунта?

Тема «Женщины в шляпе» сопровождает Пикассо на протяжении всей жизни. Наиболее известные ранние версии связаны с Фернандой Оливье — его первой возлюбленной, являвшейся музой мастера с 1904 по 1911 год. Настоящее имя девушки — Амели Ланг; она сбежала из дома, чтобы избежать навязанного брака, и стала натурщицей в Париже.

В разное время ношение шляпы и шляпки подчинялось строгому этикету и социальной символике. Ношение необычной, крупной, яркой или нестандартной шляпы могло восприниматься как вызов обществу и символ свободы, независимости, непринятия традиций. В начале XX века шляпа была не просто модным аксессуаром. Для женщин, стремившихся к независимости, она стала символом эмансипации и вызова общественным нормам. Пышные, украшенные перьями, цветами или лентами головные уборы носили те, кто хотел выйти за пределы традиционных ролей жены и матери. В художественной среде Парижа такая шляпа означала свободу, индивидуальность и даже протест.

У Пикассо шляпа часто становится центральным элементом композиции. Она может быть огромной, непропорциональной, «нависающей» над лицом или выходящей за пределы картины. В кубистических версиях её разбивают на геометрические плоскости, усиливая эффект разрыва с традицией.

Пикассо использует резкие линии, яркие цвета и фрагментацию, чтобы подчеркнуть характер Фернанды: сильной, независимой, неординарной. Современники видели в этих портретах новый тип женственности. Модернисты хвалили их за выразительность, традиционалисты — критиковали за «деформацию».

«Женщина с мандолиной». Зачем Пикассо разрушил форму?

В 1909 году Пабло Пикассо создал картину «Женщина с мандолиной». В ней угадываются черты одноименной более поздней картины (1910 года), считающуюся одной из самых ярких работ аналитического кубизма.

Художник разложил форму на мелкие геометрические элементы и изобразил объект с разных ракурсов одновременно. Вместо того чтобы просто передать внешний вид, Пикассо исследовал внутреннюю структуру фигуры. Несмотря на высокую степень абстракции, силуэт модели картины, Фанни Телье, остается узнаваемым, что подчёркивает баланс между анализом формы и сохранением связи с реальностью.

Музыкальные инструменты были популярны у кубистов: они давали возможность сохранить узнаваемость формы даже в условиях крайней абстракции. У Пикассо мандолина символизировала музыкальность, творчество, а также культурную утончённость и гармонию.

Публика часто не понимала таких работ. Многие считали их «разрушенными» или «недоделанными». Но авангардные искусствоведы сразу увидели в них интеллектуальный вызов и художественную революцию.

Вместо заключения

В работах Пикассо — от синих теней «Любительницы абсента» до геометрических лабиринтов «Женщины с мандолиной» — всегда присутствует одно: интерес к человеку, его внутреннему миру и связи между телом, душой и формой.

25 октября, в день рождения Пабло, стоит вспомнить не только о гении, но и о том, как искусство может говорить о боли, дружбе, силе, одиночестве — и делать это без слов, используя лишь цвета и жесты.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться