Опубликовано: 05 августа 2020 года

5 августа 1932 года была открыта первая очередь Центрального парка культуры и отдыха. На Елагином острове, одном из красивейших в Петербурге, сегодня с удовольствием отдыхают взрослые и дети, петербуржцы и гости города.

О Елагином острове

Елагин остров еще со времен основания Петербурга был традиционным местом для отдыха, созерцания природы и светских развлечений. Первым владельцем острова – при Петре I – был барон Петр Павлович Шафиров. За столетие территория сменила еще нескольких собственников, по имени одного из них – Ивана Елагина – остров получил свое нынешнее название.

Обер-гофмейстер императорского двора Елагин славился особенным гостеприимством и уделял большое внимание благоустройству своей территории. Впрочем и все владельцы – как вельможи, так, начиная с 1817 года, и государство – всегда ценили исключительную красоту острова, его удачное местоположение, стремились обустроить и преобразить к лучшему. Здесь выращивали редкие растения и фрукты, в оранжереях росли прекрасные цветы, к обустройству привлекали лучших садоводов и паркостроителей.

В XIX веке остров находился во владении дома Романовых. Императорская семья очень любила это место – сюда приезжали насладиться тишиной и покоем, погулять под сенью листвы. Помимо переделки дворца, по указу Александра I огромное внимание уделялось и собственно парку: новые зеленые насаждения, сложные ландшафтные решения, перепланировка территории – в XIX веке территория преображается и становится похожей на тот Елагин остров, который мы знаем сегодня.

Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова

В 1932 году на Елагином острове открыт Центральным парк культуры и отдыха, сразу ставший любимым местом отдыха для ленинградцев. Здесь прокладывают центральную аллею, на которой установлены скульптурные группы работы известных мастеров – и остров, по планам горожан, должен был развиваться и дальше, становиться все краше. Но вмешалась война...

В годы Великой Отечественной войны на Елагином острове базировался 8-й дивизион катеров-тральщиков Краснознаменного Балтийского флота. С 1942 по 1944 год Балтийский флот был фактически заперт в Невской губе – фашистские войска заминировали выходы к Балтике. Задача тральщиков – катеров охраны водного района – состояла очистке фарватера от якорных и донных мин. Изо дня в день, с пристани недалеко от Второго моста, маломерные суда с экипажем уходили тралить. Сегодня здесь стоит памятная стела с надписью: «На этом месте в 1942-1944 годах базировался 8-й дивизион катеров-тральщиков дважды Краснознамённого Балтийского Флота мужественно защищавший город Ленина». А подвиг моряков увековечен в хронологии памятных дат: 5 июня – День прорыва минной блокады Ленинграда.

Елагиноостровский дворец в годы войны – хроника разрушений и начала восстановительных работ

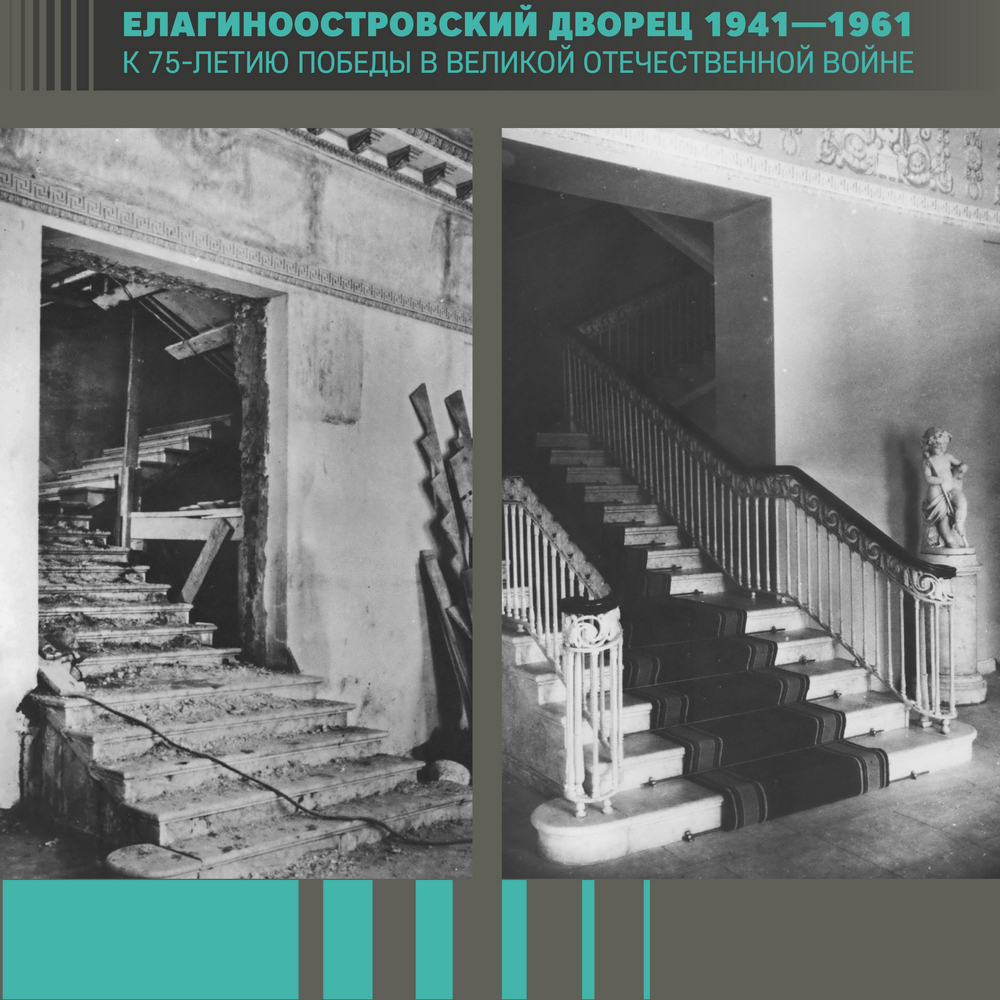

16 января 1942 года – во время артобстрела в здание дворца попадают три снаряда. Из них два пробивают кровлю, междуэтажные перекрытия и разрываются в подвале, причинив значительные повреждения в Передней (ныне – Главный вестибюль). Третий снаряд частично разрушает каменную лестницу восточного фасада.

17 января 1942 года – возникает серьезный пожар, который наносит еще больший урон зданию, пострадавшему накануне. Огнем уничтожены крыша, деревянные перекрытия, деревянная резная лестница, дверные и оконные заполнения, внутренняя отделка интерьеров: живописные плафоны, двери, искусственный мрамор, лепнина, резной декор, паркеты.

1943 год – Государственная инспекция по охране памятников Ленинграда начинает работы по сохранению уцелевших частей строения. Выполняется фотофиксация разрушений Елагиноостровского дворца, осматриваются и фиксируются сохранившиеся детали отделки дворца. Остатки росписей и лепки зарисованы, и с них снимают кальку.

1945 год – несмотря на трудности послевоенного времени и значительные разрушения, Государственная комиссия принимает решение о восстановлении Елагиноостровского дворца.

С 1936 года до начала войны во дворце размещалась База однодневного отдыха для передовиков производства. После войны назначение дворца решено было сохранить. Это должны были архитекторы В.М. Савков и М.М. Плотников при подготовке плана восстановления. Такие задачи сформулировали в проекте:

- Фасады здания, включая и верхнюю колоннаду, реставрировать в авторской подлинности.

- Максимально сохранить старую планировку дворца.

- Все подсобные помещения разместить в цокольном этаже.

- Отделку парадных комнат восстановить по сохранившимся деталям, архивным материалам и имеющимся оригинальным чертежам строителя здания.

- Допустить отделку внутренних помещений здания, исключая парадные комнаты, в соответствии с новым назначением здания – база отдыха.

По проекту послевоенного восстановления дворца декоративная отделка в исторической подлинности воссоздавалась только в бывших парадных залах и личных покоях императрицы на первом этаже. Помещения второго и третьего этажей, предназначенные для культурного досуга гостей Базы отдыха, должны были иметь нейтральную отделку.

Май 1958 года – во дворце открывается База отдыха одного дня. На первом этаже продолжаются реставрационные работы.

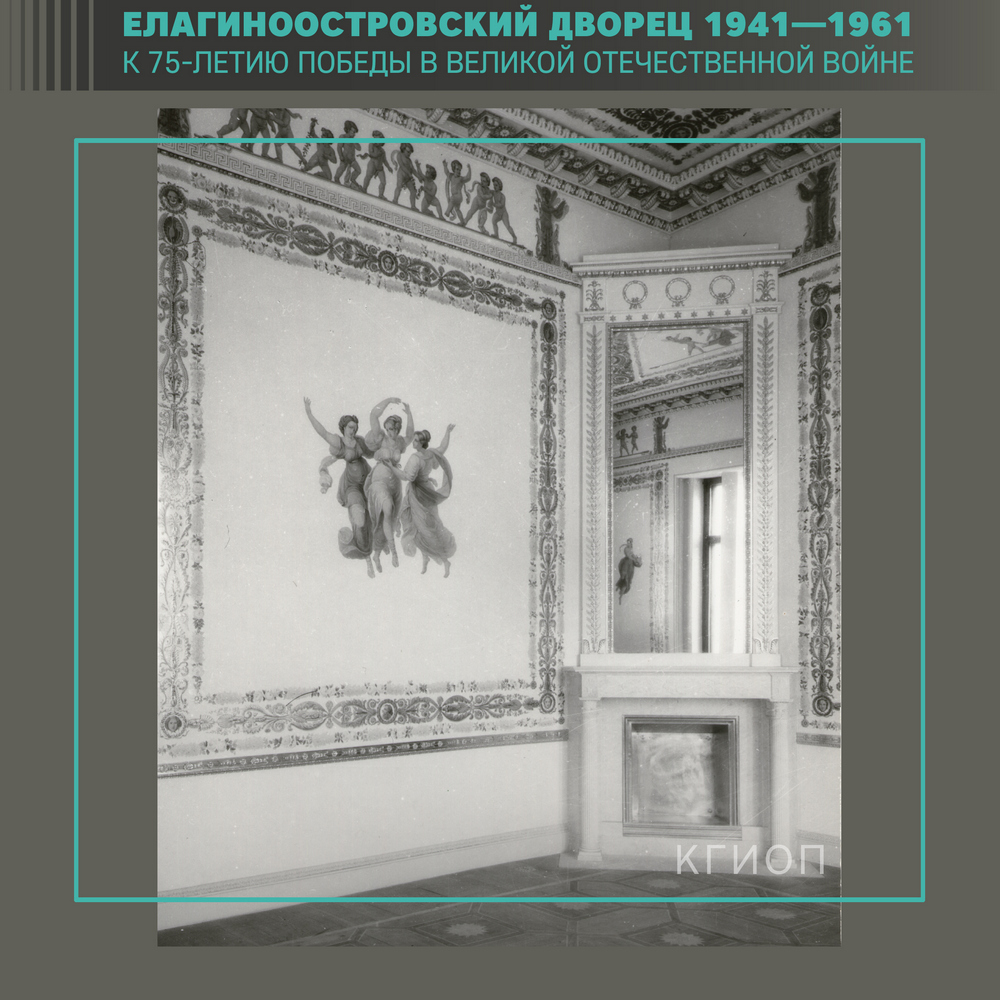

Декабрь 1960 года – Государственная комиссия принимает возрожденный Елагиноостровский дворец. Художественные интерьеры первого этажа стали использоваться для проведения выставок.

Сентябрь 1987 года – База отдыха закрывается, а во дворце начинает работать Музей русского декоративно-прикладного искусства и искусства интерьера конца XVIII – начала XX веков.

Как восстанавливали интерьеры Елагиноостровского дворца

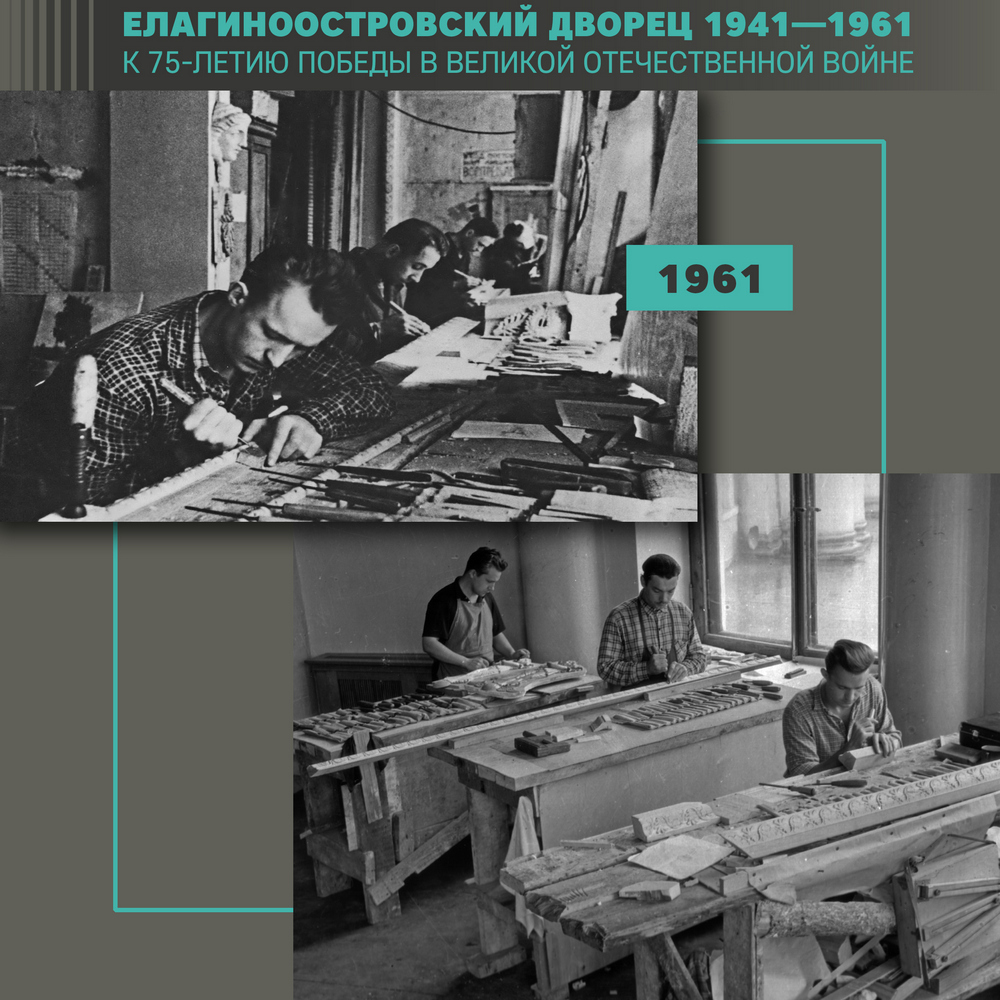

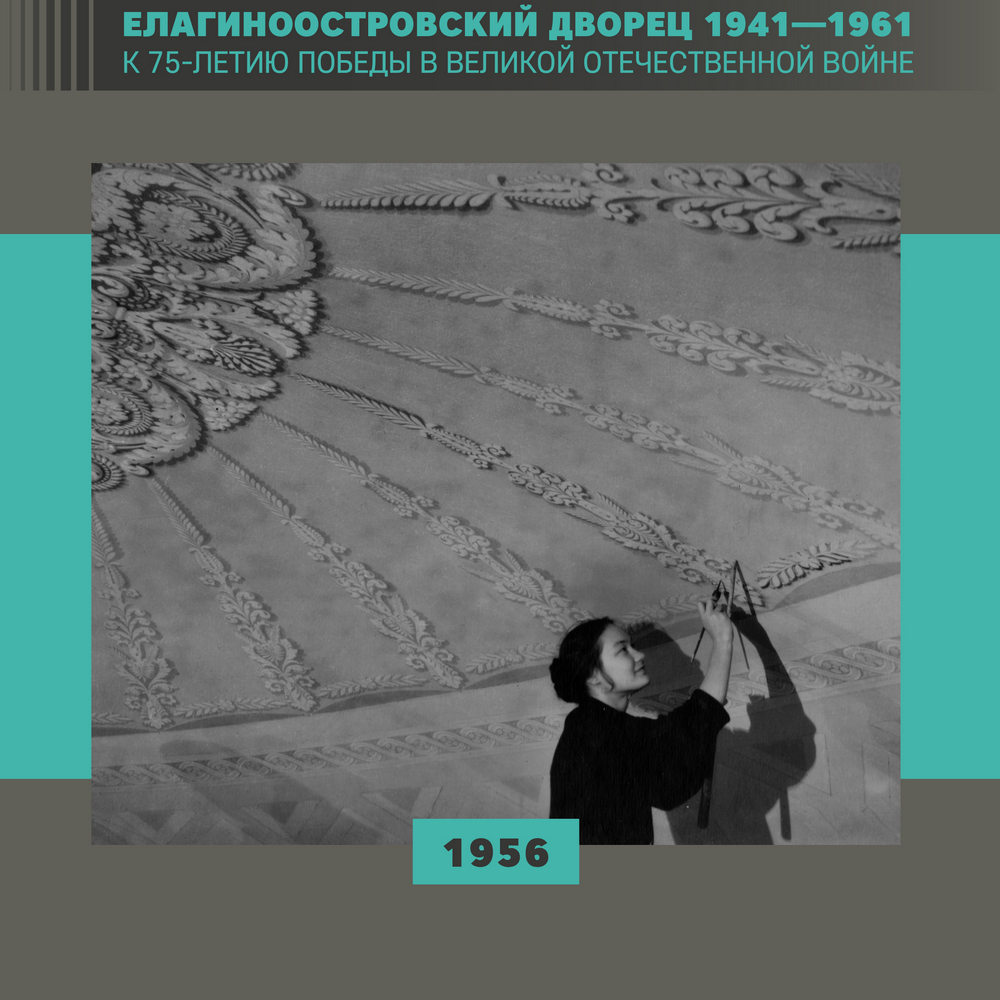

В период послевоенного восстановления Елагиноостровского дворца зарождалась знаменитая на весь мир ленинградская школа реставрации. Многие методики и приемы научного воссоздания памятников архитектуры отрабатывались мастерами впервые именно на этом объекте. Сюда были привлечены лучшие специалисты города на Неве: архитекторы, инженеры, историки архитектуры, живописцы, скульпторы, художники по текстилю, столяры-краснодеревцы, резчики, позолотчики, каменщики, паркетчики и другие. В сложных условиях, без центрального отопления и электричества, невзирая на лишения, эти люди были объединены высокой целью – возродить красоту, созданную мастерами прошлого.

Одной из первых была восстановлена роспись плафона и фриза в технике гризайль в Главном вестибюле – в 1954 году.

Были воссозданы погибшие при пожаре росписи Фарфорового кабинета и Голубой гостиной. В работе над восстановлением живописных сюжетных композиций и орнаментов реставраторы использовали фотографии фрагментов интерьера до разрушения, подготовительные картоны и эталоны. Если фотографий каких-то композиций не было, недостающие фрагменты восполняли методом переработки аналогий. Многие краски сохранившихся фрагментов росписей поменяли свой цвет во время пожара – сказались высокие температуры, копоть. Для поиска цветовой гаммы реставраторы обратились к живописи в Михайловском дворце, к изучению росписи Голубой гостиной дома Бобринских, Дома Учителя (Белая гостиная), помогал Отдел рисунка Государственного Эрмитажа.

В 1955 году приступили к воссозданию скульптурного декора – была поставлена задача за весьма короткий срок исполнить подготовительные модели в глине для будущих гипсовых композиций Столового зала, Овального зала и Вестибюля.

Во время восстановления расширили объем лестничных помещений первого и второго этажей за счет утилитарных комнат, примыкавших к бывшим личным покоям императрицы: Уборной, Ванной и Проходной. Там, где исторически размещались две лестницы: чугунная до третьего этажа и деревянная до второго этажа, теперь устроили парадную мраморную с двумя маршами. Между вторым и третьим этажами возвели перекрытие. В результате этого на первом этаже появился необходимый для Базы отдыха Кассовый вестибюль.

Решение разместить во дворце Базу отдыха не позволило реставраторам вернуть зданию полноценный исторический облик. В третьем этаже нужно было предусмотреть расположение биллиардной – ее разместили над центральным залом, там, где раньше находилась Домовая церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Убранство храма в связи с новым функционалом претерпело существенные изменения: плафон лишился религиозных сюжетов, вместо них всю центральную часть плафона и полусферы расписали кессонами в технике гризайль.

Парк Елагина острова возвращается к мирной жизни

Во время блокады Ленинграда ЦПКиО им. С.М. Кирова был закрыт для посетителей и распахнул свои ворота лишь в июле 1944 года. К открытию сотрудники парка проделали огромную работу:

- засыпали все траншеи, сделали перепланировку газонов;

- снесли пришедшие в негодность деревянные строения;

- на центральной двухметровой аллее разбили клумбы;

- на мраморных пьедесталах установили бронзовые скульптуры;

- завезли около 500 кубометров песка на пляж, сильно запущенный за годы войны;

- отремонтировали летний театр и построили концертную эстраду;

- провели работы по радиофикации, смонтировали освещение.

В работах по восстановлению приняли активное участие моряки Краснознаменного Балтийского флота.

В день открытия парка, 9 июля 1944 года, самым оживленным местом стал пляж, юноши и девушки купались в Невке, загорали. В этот день работали кинотеатр, шахматно-шашечный клуб, библиотека-читальня, ресторан. В летнем театре выступали артисты Театра оперы и балета им. С.М. Кирова. После открытия в парке проводились регулярные спортивные соревнования, выставки. 20 августа 1944 года на Масляном лугу состоялось празднование Дня авиации.

ЦПКиО им. С. М. Кирова возвращался к полноценной жизни после войны.

Статья подготовлена совместно с сотрудниками Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться