Опубликовано: 14 июля 2023 года

Историческая справка

Датой основания Зоологического музея считается 16 июля (4 июля по старому стилю) 1832 года. В этот день директор учреждения, Фёдор Фёдорович Брандт, показал экспозицию первых трех залов Физико-математическому отделению Академии наук. Выставка была составлена из зоологических коллекций Натурального кабинета Кунсткамеры.

В основу будущего музея легли естественноисторические коллекции, приобретенные Петром I во время его путешествия в Голландию. В 1767 году зоологические коллекции Кунсткамеры были выделены в отдельное подразделение под управлением ученого Петра Симона Палласа, много сделавшего для описания фауны России.

После того, как музей отделился от Кунсткамеры, он стал пополняться коллекциями, появившимися в результате экспедиций или путем покупки и обмена с другими учреждениями. Часть экспонатов были получены в виде пожертвований.

Если в самом начале предметы помещались в трех залах, то к 50-летнему юбилею музея в 1882 году коллекции занимали уже 32 зала, в которых было выставлено свыше 40 тысяч экспонатов. В здание на Стрелке Васильевского острова (Университетская наб., д. 1) музей переселился только в 1891-1893 годах. В 1901 году пространство открылось для широкой публики.

В 1930 году музей был окончательно преобразован в Зоологический институт Академии наук СССР, называемый сейчас Зоологическим институтом Российской академии наук. Сейчас музеем именуется выставочная коллекция института.

Раздел «Мамонты и мамонтовая фауна»

Мамонтенок Дима был случайно найден золотоискателями в июне 1977 года в верховьях реки Колымы, на территории Магаданской области. По-видимому, малыш провалился в яму, заполненную водой, и так и не смог из нее выбраться. По данным радиоуглеродного анализа возраст мамонтенка составляет 39–40 тысяч лет, на момент гибели детенышу было примерно 7 – 8 месяцев.

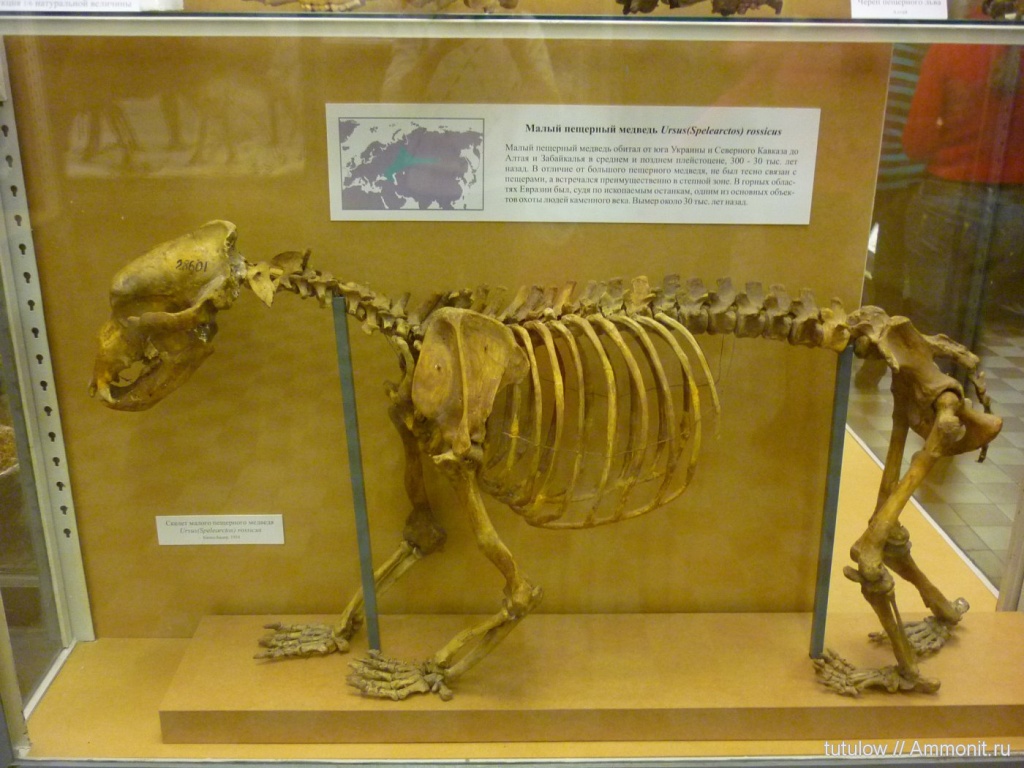

Ареал обитания больших пещерных медведей простирался от Британских островов до Урала и Западной Сибири, а малые пещерные медведи жили на территориях от юга Украины и Северного Кавказа до Алтая и Западной Сибири. Несмотря на то, что эти звери были крупнее современных бурых медведей, они не являлись хищниками и питались преимущественно растительной и при этом мягкой пищей. Долгое время считалось, что пещерные медведи конкурировали с предками неандертальцев и современными людьми за добычу и жилье. Современные ученые полагают, что из-за изменения климата привычная им растительная еда исчезла, а медведи не успели приспособиться к изменившимся условиям, поэтому их вид не дожил до наших дней.

Раздел «Морские сообщества»

Эта экспозиция собиралась в ходе многочисленных экспедиций сотрудников Лаборатории морских исследований. Здесь есть всё: от коралловых поселений до аквариума с жителями тропического мелководья. Экспозиции коралловых рифов появились благодаря заведующему музеем в 1962–1984 годы Донату Владимировичу Наумову, ученому и автору научно-популярных книг. Его дело продолжили: зоолог, доцент кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Иван Алексеевич Тихомиров и специалист по водорослям Иван Вячеславович Рудский. Они создали морской аквариум под названием «Живой коралловый риф».

Раздел «Коллекция млекопитающих»

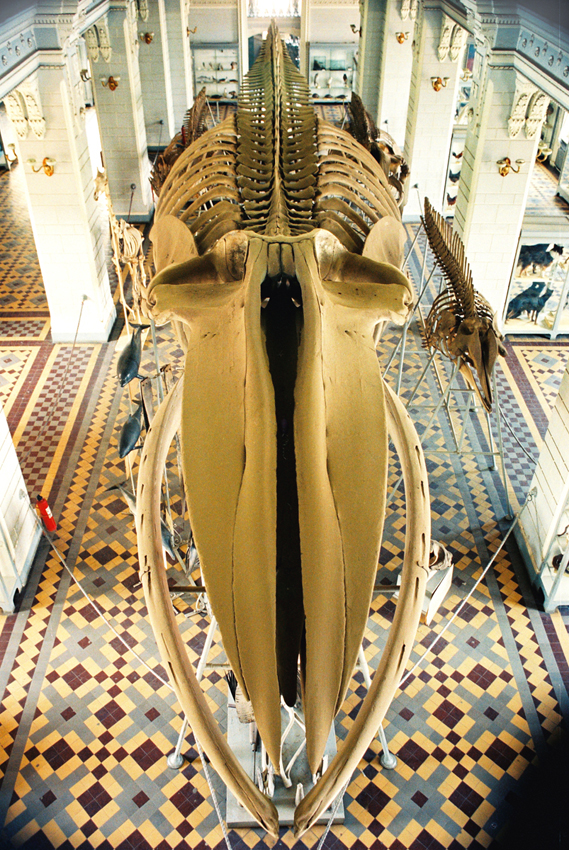

Один из крупнейших в мире скелетов синего кита — центральный экспонат коллекции млекопитающих. Длина скелета составляет 27 м. Животное погибло в ноябре 1827 года на песчаной отмели близ бельгийского города Остенде во время отлива. Художники запечатлели это событие на гравюрах, а ученые подробно описали редкое существо. Скелет сначала был показан в Париже, затем в Лондоне, оттуда его увезли в Америку. Спустя десятки лет этот экспонат был приобретен иезуитом и музыковедом Евгением Петровичем Балабиным и передан в дар Императорскому Зоологическому музею. Синий кит — крупнейшее животное из всех, когда-либо существовавших на Земле, и в петербургском музее хранится один из крупнейших экземпляров.

Раздел «Коллекция птиц»

Колибри живут в Центральной и Южной Америке и близлежащих островах. Самые маленькие из них весят 1.6-1.8 г. При этом они могут:

- съесть корма в два раза больше собственного веса;

- делать 50-80 взмахов крыльями в секунду;

- развивать скорость до 90 км/ч;

- пролететь не менее 900 км над водой без отдыха.

Своей окраской многие колибри напоминают драгоценные камни, за что и получили названия в их честь: лазурная, топазовая, рубиновая, аметистовая, берилловая, сапфировая.

Раздел «Коллекция рептилий»

В экспозиции среди пресмыкающихся можно увидеть и крокодила, близкого родственника динозавров. В глубокой древности гавиал считался одним из священных животных Древнего Египта, а в наше время его почитают в Непале и Индии. Существа обитают в глубоких водоемах с быстрым течением и питаются рыбой. Гавиала легко опознать по необычной узкой челюсти: она длиннее ширины своего основания почти в пять раз, поэтому животное еще называют длинноносым крокодилом. В челюсти помещается около 100 мелких зубов. Занесен в Красную книгу.

Раздел «Коллекция амфибий»

Огненная саламандра существует не только в фэнтези и старинных легендах! Это существо проживает на территории почти всей Европы. Огнем саламандра не дышит, но она в состоянии распылять яд на небольшом расстоянии. Хотя яд саламандры фатален для многих млекопитающих, у человека он вызовет только жжение при попадании на слизистые оболочки. Откуда же взялась легенда, что эта рептилия может дышать огнем? Когда древние люди бросали в костер влажное бревно, где пряталась от солнца саламандра, влага в дереве гасила огонь, а сама саламандра выползала наружу. На самом же деле огненная саламандра плохо переносит высокие температуры и прямых солнечных лучей избегает. Она выдерживает 20-26° только при достаточно высокой влажности воздуха (выше 90%).

Раздел «Коллекция насекомых»

Коллекция беспозвоночных животных

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться