Опубликовано: 18 сентября 2025 года

Выбор даты для праздника не случаен. В сентябре 1508 года в летописях впервые упоминается «оружничая» — мастерская при Московском Кремле, где создавали и хранили боевые артефакты. Позже профессия получила духовного покровителя — архангела Михаила, чей день почитания приходится на 19 сентября. Так совпало: ремесло, уходящее корнями в эпоху копий и мечей, сегодня включает разработку сложнейших систем, от автоматов до подводных ракет.

Санкт-Петербург хранит богатейшие коллекции оружия в мире. Музеи же — это не просто хранилища экспонатов, а рассказ о времени, технологиях и людях, стоявших за каждым стволом, клинком или торпедой.

|

|

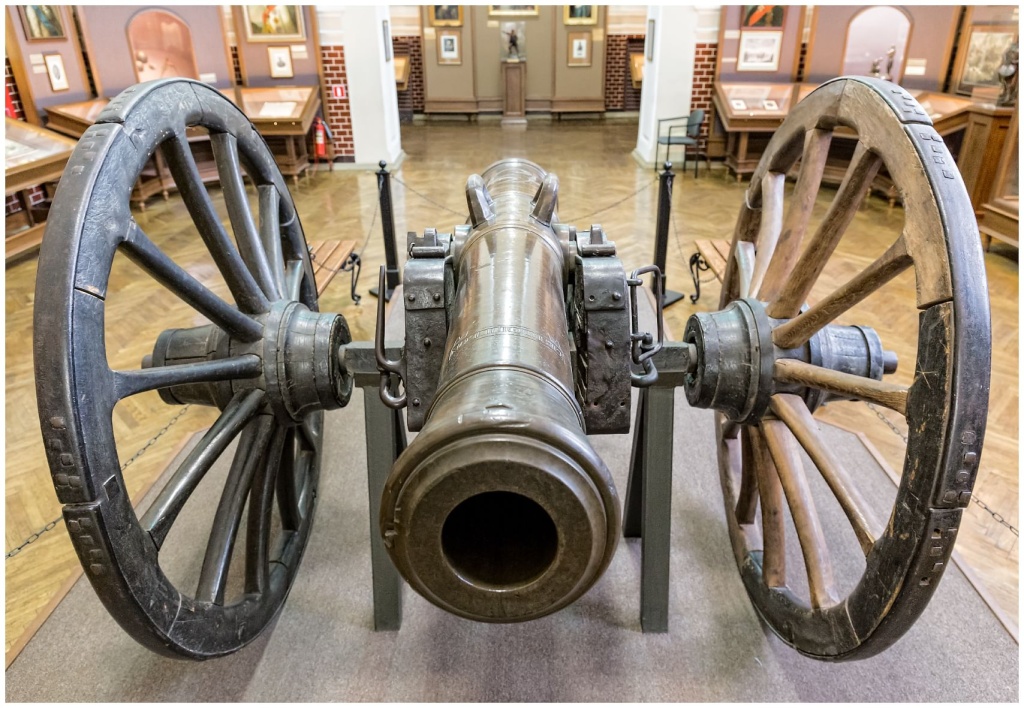

Этот музей — не просто хранилище артефактов, а живая летопись военного дела от XIV века до наших дней. Фонды площадки насчитывают свыше 850 тысяч экспонатов, и лишь малая часть из них выставлена в залах. Здесь можно увидеть всё: от петровских пушек и дуэльных пистолетов аристократов до советских танков и систем, способных вести огонь ядерными боеприпасами. Особенно впечатляет открытая экспозиция, открытая после реконструкции в 2002 году во внутреннем дворе Кронверка. На площади более двух гектаров размещены 250 единиц техники: от петровских пушек до советских танков. Есть образцы, предназначенные для стрельбы ядерными боеприпасами.

Отдельного внимания заслуживают «оружейные диковинки» XIX века: трости-ружья, пистолеты-кинжалы, дамские пистолеты с изящной гравировкой, созданные для скрытого ношения. Личные коллекции императоров и полководцев раскрывают не только военную, но и придворную историю. А целый зал посвящён Михаилу Калашникову, конструктору унифицированных автоматических систем стрелкового оружия — человеку, чьи разработки изменили лицо современной войны. Автоматы, чертежи и личные вещи мастера стоят здесь как символ гения, соединившего простоту, надёжность и мощь.

|

|

Это собрание — голос морской славы России. Если хочется понять, чем вооружался русский флот в разные периоды своей истории, нужно прийти сюда. Здесь, среди 12 тысяч единиц холодного и огнестрельного оружия, артиллерийских орудий и минно-торпедных систем, слышны отголоски сражений, проходивших от Балтики до Тихого океана. Древнейшие экспонаты — медная пищаль 1618 года, отлитая Семёном Чугункиным, и пушка 1692 года работы мастера Иосифа Тимофеевича из Глухова — словно хранят память о зарождении русского флота. А в залах XIX–XX веков — целый арсенал: от абордажных топоров до автоматов, от фитильных ружей до многозарядных пистолетов.

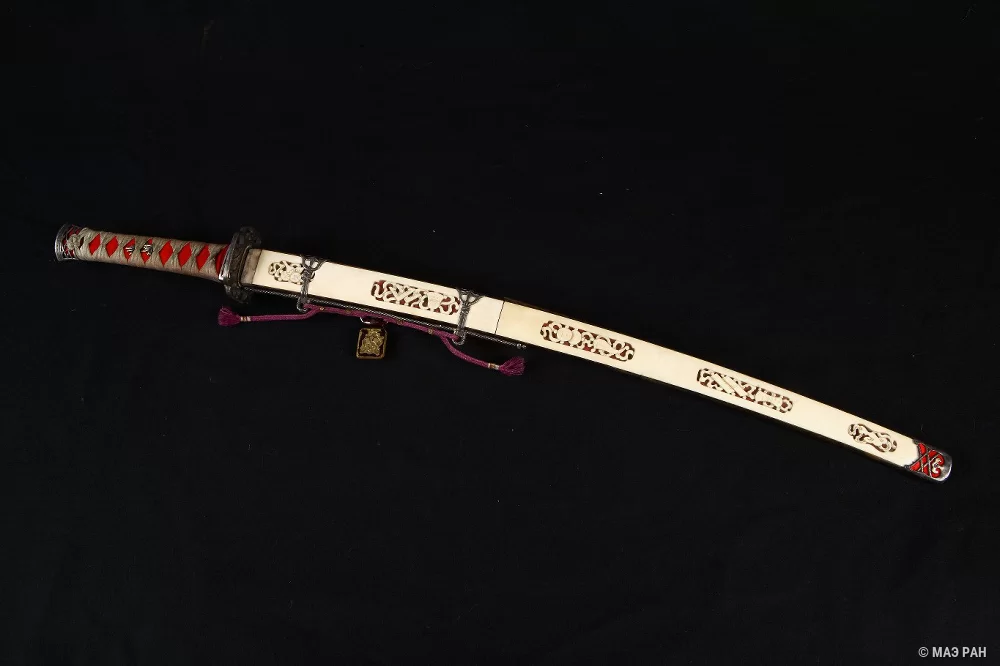

Но истинная ценность музея — в личных вещах великих флотоводцев. Шпага Нахимова, золотая сабля Макарова, оружие адмиралов Кузнецова и Горшкова, даже трофей Нельсона — всё это не просто металл и дерево, а символы мужества, долга и чести. Среди реликвий есть коллекция наградного холодного оружия, изготовленного на Златоустовской оружейной фабрике.

|

|

Погружение начинается с первого шага. В первый зал Музея можно попасть через переборочный люк с атомной подводной лодки «К-385» проекта 667Б, ощутив эмоции, которые испытывает человек, оказавшийся на боевом подводном корабле. Первый зал стилизован под отсеки подводной лодки — узкие коридоры, металлические переборки, приглушённый свет. Здесь рассказывается о становлении подводного флота, от первых экспериментов до атомных гигантов. Но главное — во втором зале: образцы оружия, приборы с РПКСН «К-385», гирокомпасы, пульты управления погружением, спасательные системы — всё это работало в реальных походах, под толщей воды, в полной темноте и тишине. Третий зал завершает путешествие: модели лодок, от дизельных до атомных, — как карта эволюции подводной мощи России.

А на улице, в небольшом сквере рядом с музеем, стоит рубка подводной лодки «Б-807» — можно прикоснуться к металлу, который бороздил Балтику. Рядом — торпеды, мины, механизмы.

|

|

История этой коллекции начинается во время, когда будущий император Николай I был ещё великим князем. Его личное собрание, размещённое сначала в Аничковом дворце, затем в Царском Селе, а с 1885 года — в стенах Эрмитажа, стало основой одного из величайших оружейных собраний мира. В арсенал вошли коллекции Александра I, Константина и Михаила Павловичей, трофеи из Средней Азии, дары европейских монархов и предметы, приобретённые на аукционах.

В Государственном Эрмитаже отдел «Арсенал» был основан в 1972 году. В залах разместились обширные оружейные коллекции, находившиеся до того в составе Отдела западноевропейского искусства и Отдела Востока (Отделение мусульманского Востока). Основу этих коллекций составило собрание оружия Собственного Его Императорского Величества Царскосельского Арсенала. В дальнейшем в отделе были созданы две новые фондовые коллекции: «Музея гвардии» и геральдических материалов. В настоящее время в отделе хранится более 90 000 экспонатов.

В Эрмитаже можно увидеть доспехи в Рыцарском зале, японские крисы в залах Востока, русские бердыши, турецкие ятаганы и индийские палаши. Исследователи вроде Эдуарда Ленца или Леонида Тарасюка внесли неоценимый вклад в изучение этих артефактов. Оружие в Эрмитаже — не фон для битв, а элемент мировой культуры: оно соседствует с картинами, скульптурами, костюмами — и рассказывает о том, как разные народы видели силу, защиту и красоту.

|

|

При Учебно-методическом центре скрывается уникальное собрание, о котором мало кто знает, но которое поражает масштабом: 85 полноразмерных образцов морского подводного оружия, 39 моделей узлов и механизмов, 70 предметов интерьера и сувениров. Хронология — от гальванической мины 1850 года до сложнейших минно-торпедных комплексов конца XX века. Это не просто музей — это архив технологий, позволивших России стать одной из ведущих морских держав.

Первый, малый зал посвящён истокам: как от простых мин и торпед люди пришли к управляемым системам, способным менять ход войны. Каждый экспонат — результат инженерной мысли, испытаний, иногда — трагедий и прорывов.

|

|

Это не муляж, реальная подводная лодка проекта 613, прослужившая на Балтике почти 35 лет. Это единственная сохранившаяся лодка своей серии из 215 построенных.

В 1968 году подводная лодка совершила показательное погружение и всплытие на Неве в день 50-летия ВМФ. Помимо боевых походов, С-189 принимала участие в испытании новых образцов оружия на полигоне Ладожского озера. В 1978, 1979 и 1982 годах признавалась лучшим кораблeм соединения. После затопления в 1999 году и подъёма в 2005 году, благодаря усилиям бывшего подводника Андрея Артюшина, она стала плавучим памятником. По окончанию ремонта и восстановления внутренних интерьеров в 2010 году на подлодке был открыт частный музей. Одним из первых проведённых на ней мероприятий стало торжественное спецгашение почтовой карточки, на которой воспроизведена картина выдающегося художника-мариниста Александра Заикина, изображающая подводную лодку С-189 во время морского парада.

Пройти по отсекам — значит прикоснуться к истории холодной войны. Здесь всё настоящее: койки, пульты, трубы, запах металла и машинного масла. Можно представить, как экипаж жил на подлодке месяцами, как проводились учения, как испытывалось новое оружие.

|

|

Это — единственная сохранившаяся лодка серии «Д», уцелевшая от противолодочных мин и переделки на металлолом. избежавшая участи быть порезанной на металл или подорванной на полигонах. Её интерьер воссоздан так, как был во время Великой Отечественной войны — каждый болт, каждый прибор на своём месте.

Центральное место занимает выставка с миниатюрными копиями подводных лодок, которая раскрывает историю развития подводного флота нашей страны. В залах — точная копия самой лодки, торпеда калибра 45 см, стрелковое оружие морпехов, защищавших Ленинград, и, что особенно ценно, — средства спасения: комплект индивидуального спасения ИСП-60, дыхательный аппарат ИДА-59, гидрокостюм СГП, система подъёма с глубины до 100 метров.

Одна из экспозиций посвящена минной угрозе — макет пирса с морской миной контактного действия напоминает, почему Балтику называли «бульоном с клецками»: из-за мин потери подлодок здесь были вдвое выше, чем на других флотах. А тыльная часть торпедного аппарата 53 см позволяет заглянуть внутрь механизма, который решал судьбы сражений.

|

|

Здесь оружие не доминирует — оно вплетено в ткань культуры. В залах Северной Америки — стрелы индейских племён, каждая — со своим оперением и наконечником, предназначенные для охоты или обороны. В разделе Восточной Азии — корейские доспехи с мечами, японские куклы, облачённые в миниатюрные доспехи, и знаменитые крисы из Индонезии — с волнистыми лезвиями, словно живыми. Есть и шлемы бедуинов, и щиты, и элементы конского снаряжения.

Особое место занимает русское охотничье огнестрельное оружие кустарного производства — редкие образцы из собраний русского Севера. В Кунсткамере оружие не отделяется от быта, ритуалов, верований. Оно — часть костюма, украшения, символа.

|

|

Фонд выделен из общих фондохранилищ в 1950-х годах. В 2005 году переехал в новое помещение, оборудованное по современным нормам. Включает оружие народов Евразии и отдельные предметы из других регионов.

Самые древние экспонаты — меч и полоса сабли XIV–XV веков, бердыши XVII столетия. Но особенно богата коллекция конца XVIII — начала XX века: это не трофеи с полей сражений, а предметы повседневности — оружие охотников, старейшин, воинов, большая часть которых использовалась на промысловой охоте или как знак статуса.

Особый интерес представляют расписные кремнёвые образцы и японское фитильное ружьё с гербом клана Токугава, а также оружие с европейских и американских заводов, использовавшееся в России для охоты.

|

|

Постоянная экспозиция охватывает артефакты, оружие, боеприпасы, предметы быта солдат, материалы обороны города. В фондах и на выставках музея демонстрируются образцы стрелкового оружия, включая советское и трофейное немецкое и финское вооружение, а также предметы, иллюстрирующие её исторический контекст — униформа, символика, фото и дневники свидетелей, предметы повседневной жизни и труда в блокадном городе. Особое внимание уделяется не только оружию, но и периоду, в который оно производилось: в условиях блокады, с дефицитом материалов и оборудования, когда ленинградцы работали в холодных цехах без света под непрерывными бомбардировками.

|

|

Это — первое в Санкт-Петербурге открытое фондохранилище оружия. Здесь под стеклом можно увидеть около трети всей коллекции: кремнёвые ружья, сабли, шпаги, пистолеты, ножи — всё, чем пользовались солдаты и офицеры эпохи великого полководца.

Экспозиция охватывает конец XVII — XIX века. Среди реликвий есть такие интересные экспонаты как шпага последнего императора Манчжурии Пу И, наградная шпага великого князя Михаила Павловича, ядра и картечь, поднятые на полях сражений в Швейцарии.

И, конечно, посетив музей, можно подробно узнать о жизни и полководческой деятельности Суворова, военных походах, сражениях, тактике и вооружении русского войска XVIII века.

|

|

Коллекция, начатая фаворитом Екатерины II — графом Григорием Орловым, — сегодня хранится в стенах Гатчинского дворца, куда она перешла после его смерти в 1783 году. После смерти графа в 1783 году Гатчинский дворец вместе с коллекцией оружия перешёл в собственность великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I) и императорской семьи.

В экспозиции — охотничье и парадное огнестрельное оружие XVI–XVIII веков, изготовленное в России, Германии, Англии, Италии, на Балканах и в Османской империи. Каждый экспонат, украшенный гравировкой, инкрустацией, позолотой - шедевр ремесла. Ряд предметов выставляется впервые с 1941 года: например, штуцер с оптическим прицелом — предположительно самый ранний из сохранившихся в мире!

|

|

Это единственный в современной России музей, который раскрывает участие Российской империи в Первой мировой войне, показывая ключевые моменты, героизм солдат и офицеров, а также появление новых видов вооружения. Музей открыт в 2014 году и расположен в историческом здании, построенном императором Николаем II как пантеон воинской славы.

Экспозиция включает оружие, мундиры, личные вещи участников войны, документы и фотографии, а также образцы военной техники, например, копию истребителя «Ньюпор-17» и подлинный автомобиль «Форд» 1909 года, который использовался командованием. В залах представлены образцы пулемётов и другого вооружения, личные вещи участников войны разных стран, а на внутреннем дворе установлена военная техника — гаубицы японского производства начала XX века и броневик «Руссо-Балт» (копия). Одним из центральных экспонатов является точная копия французского истребителя «Ньюпор-17» времен Первой мировой войны.

|

|

В тени Александровского парка Царского Села, в неоготическом павильоне XIX века, хранится первая в России публичная коллекция оружия. Павильон «Арсенал» был создан на месте бывшего павильона «Монбижу». В начале XIX века Александр I решил перестроить его, взяв за образец одно из неоготических зданий Виндзорского парка. С 1819 по 1834 год шотландский архитектор Адам Менелас превратил «Монбижу» в «Арсенал» — здание в духе английской готики, предназначенное для хранения и демонстрации оружейных коллекций императорской семьи.

После более чем 70 лет запустения, в августе 2016 года, павильон вновь открылся для публики. Теперь это музейное пространство с постоянной экспозицией «Царскосельский Арсенал. Императорская коллекция оружия», подготовленной совместно с Государственным Эрмитажем. Сердце выставки — восьмиугольный Зал рыцарей на втором этаже, где когда-то размещались доспехи и оружие из собрания Николая I. Сегодня здесь более 400 предметов: восточное холодное оружие, ружья и пистолеты XVIII–XIX веков, элементы конской сбруи, а также знаменитая картина Ораса Верне «Царскосельская карусель». Часть экспонатов — включая доспехи XVI века — временно передана из Эрмитажа, чтобы воссоздать исторический облик коллекции, которая здесь когда-то находилась.

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Ваш комментарий

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии

Авторизоваться